【小学校受験】すごろく問題の攻略法!幼児が楽しく学ぶ効果的な対策

今回は、小学校受験問題で頻出の「すごろく問題」と呼ばれる問題について解説します。

どんな問題なのか、というところから、どんなことをすればこの問題が解けるようになるのか、というところまで説明していきます。「小学校受験のすごろく問題がうまく解けない!」とお悩みお子様を持つ保護者の皆様はぜひご覧ください。

小学校受験問題でも出題されるすごろく問題とは

すごろく問題は、「サイコロの出た目の数だけマスを進む」という、一般的なすごろく(絵双六)をモチーフにした問題です。市販のすごろくの中には、進むマスの数をルーレットを使って決めるものもありますが、お受験の問題の多くはサイコロを使います。

「すごろく」問題例と解説

すごろくを題材にした形式の問題が、お受験では出題されます。

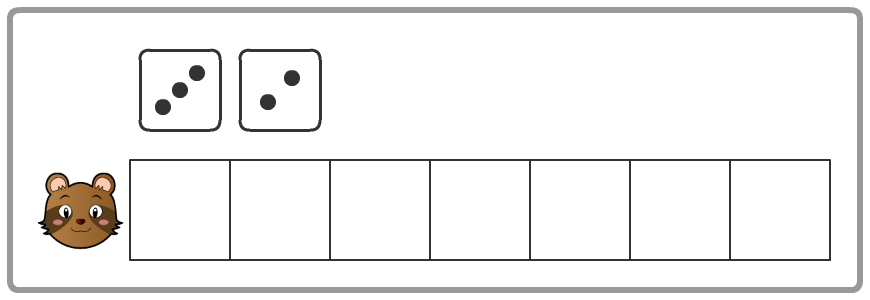

例えば次のような問題です。

「サイコロを振って出た目の数だけマスを進みました。タヌキさんが進んだマスにマルを付けましょう。」

対象となるものがどのマスまで進むかを問う問題です。

この問題のように、サイコロが2個以上登場することもあります。

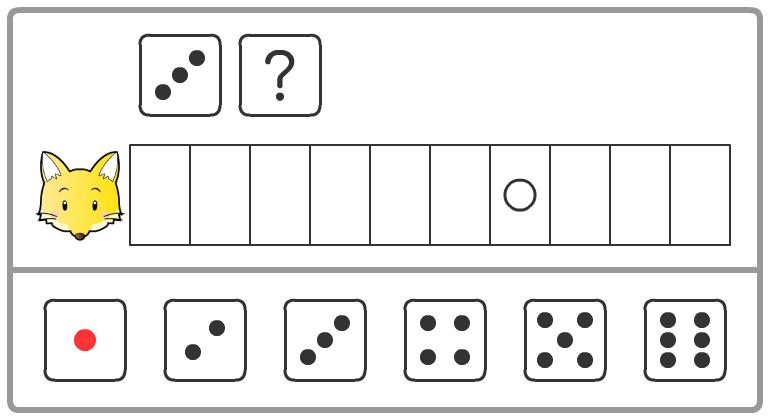

「サイコロを振って出た目の数だけマスを進みます。キツネさんは2回サイコロを振ってマルのところまで進みました。2回目のサイコロの目はいくつでしょう。下から選んでマルを付けましょう。」

進み終わった後のマスが分かっている状態から、出たサイコロの目を考える問題です。

すごろく問題に向けた対策

すごろく問題が解けるようになるには、どのようなことをするのが良いのでしょうか。

ここでは、今回紹介したような問題を解くのに役立つ取り組みを2つ紹介します。

すごろくで遊んで流れを把握する

ひとつ目は、実際にすごろくで遊んで、すごろくの流れやルールに慣れておくことです。というのも、すごろく問題では、「サイコロの目の数だけマスを進む」といったすごろくのルールが、問題の大事な条件になるからです。

ですので、すごろくで実際に遊んで、すごろくのルールを知っておくことはすごろく問題を解くのに効果的です。

数の力を身に付ける

ふたつ目は、数を数えたり、数を計算したりする力を身に付けておくことです。

問題例1のようなシンプルな問題でも、サイコロの目やマスの数を飛ばさずに正しく数えるのには慣れが必要ですし、問題例2のように複雑な問題になるほど、正解を導き出すのに数を使って考える必要性は強まります。

頭の中で数を素早く処理できるようにしておくと、すごろく問題もスムーズに解くことができます。すごろく問題を解くのに必要な数の力は、すごろくで遊ぶことでも身に付いていくものですが、重点的に鍛えたいとお考えの場合は、幼児向け学習教材を活用するのも効果的です。

小学校受験を意識したすごろくの選び方

すごろく問題に向けた対策として「すごろくで遊ぶ」ということを紹介しましたが、どんなすごろくで遊ぶのが良いのでしょうか。すごろくを選ぶときのポイントをいくつか紹介します。

はじめは子どものレベルに合わせてやさしいすごろくを選ぶ

小学校受験を意識してすごろくを選ぶ場合も、子どもにおもちゃを買う場合と同じように考えて、楽しく遊べるものにしましょう。はじめて選ぶ場合など、お子様がすごろくに慣れていないあいだは、次のようなことを意識して選ぶと良いでしょう。

子どもの年齢に合ったすごろく

市販のすごろくの中には、ゲーム内のお金や仕事の概念が登場するなど、ルールが複雑なものもありますが、はじめはそういったすごろくは避けて、お子様の年齢に合ったものを選ぶのが良いでしょう。市販のすごろくには推奨年齢が書かれているものがあるので、それを目安にすると良いでしょう。

子どもが興味を持つテーマのすごろく

様々なテーマのすごろくが売られていますので、「ようかい」「どうぶつ」など、お子様が興味を持っているテーマのすごろくを選ぶと良いでしょう。お子様と一緒にすごろくを買いに行って、色々と相談しながら購入するものを決めるという方法も良いと思います 。

ゴールまでの時間が比較的短いすごろく

遊びきるまでに時間のかかるすごろくだと、お子様の集中力が途中で切れてしまうかもしれません。ゴールまでの時間が比較的短いすごろくを選ぶと良いでしょう。

すごろくに慣れてきたら、新しいすごろくにステップアップする

すごろくに慣れて同じすごろくを何度も遊んでいると、お子様も飽きて、そのすごろくに興味を持ちづらくなってくるかと思います。そのような状態であれば、新しいすごろくを用意するタイミングと言えるでしょう。2つ目以降のすごろくを選ぶときには、次のことを意識すると良いでしょう。

持っているものと似ていないすごろく

お子様が興味を持つすごろくを選ぶのはもちろんですが、その中でもお子様が遊んだことのあるすごろくとは似ていないすごろくを選ぶようにすると、持っているすごろくのバリエーションを増やすことができます。

2個以上サイコロを振るすごろく

問題例として紹介したように、問題の中でサイコロを2つ以上使う場合があります。そういった場合に慣れるには、実際に2個以上のサイコロを使うすごろくで遊ぶのが良いでしょう。2個以上のサイコロを使うと、出た目の数字を足したり引いたりしてゲームをすることが出来るためです。

すごろくは何歳からできる?

一般的には、ルールが理解できる3~4歳頃と言われています。

ただし、お子様の成長によって前後しますので、お子様の成長具合を見て判断していただければと思います。また、すごろくを遊べることと、安全に遊べることは別ですので注意が必要です。サイコロや動かすコマなどを雑に扱うと壊れたり、紛失したり、誤って飲み込んでしまったりする可能性があります。お子様が乱暴に扱わないよう、保護者の方も気を付けるようにして、遊んだ後はきちんと片づけるようにしましょう。

すごろくで子どもに身に付く力

すごろく問題に向けた対策として、すごろくで遊ぶことが効果的だと説明してきましたが、すごろくで遊ぶことの効果はそれだけではありません。すごろくで遊ぶことで身に付く力をいくつか紹介します。

数の概念

すごろくは、「サイコロの目」「進むマスの数」など色々な形で数を扱う遊びですので、数を使って考える力が身に付きます。少し難しい言葉を使いますが、すごろくを通じて、次のような数の基礎的な力や概念が身に付きます。

・サイコロの目の数を正しく数えられるようになる(計数ができるようになる)

・「6の目はたくさん進める」のような、数の量的感覚が分かるようになる(基数性の理解)

・「〇番目」という順番を理解したり、1から順に数を数えられたりできるようになる(序数性の理解)

足し算・ひき算

すごろくには、「〇マス進む」「〇マス戻る」といった指示のあるマスが用意されているのが定番です。こういったマスの指示を通じて、「数を増やす(減らす)」といった、たし算・ひき算に繋がる体験をすることができます。

社会性

すごろくは複数の人(プレイヤー)が同時に盤を囲んで、「遊んでいる人に順に手番が回ってくる(自分の番がくるまでは待っておく) 」「マスに書かれた指示にしっかり従う」というルールに則って遊びます。このようなルールを守って遊ぶことで、社会性が養われます。

協調性

すごろくは複数の人と競争するゲームなので、勝ち負けがあります。

自分が勝ったからといって大騒ぎをすると、他の人にいやな思いをさせてしまいますし、負けたからと言って大声で泣いても同様です。勝ったり負けたりした結果をどう受け止めて、どう振舞うか。そういった体験を通して、「協調性」や「情緒をコントロールする力」が育まれていきます。

語彙力・知識

「(〇マス)進む」「(〇マス)戻る」「(一回)休む」などは、すごろくによくある指示で、こういった言葉の意味を、実際にコマを動かすことで体験することができるのは、すごろくならではでしょう。

これ以外にも、すごろくで遊ぶことで初めて知る言葉もあるかと思います。そういった経験が、子どもの語彙力や知識が深まるきっかけになります。

子どもとすごろくで遊ぶ時のポイント

これまでに紹介してきた「すごろくで子どもに身に付く力」を正しく引き出すには保護者はどうするとよいでしょうか。子どもと一緒にすごろくを遊ぶときに、保護者が気を付けるポイントをお伝えします。

子どもの理解を助けること

子どもと一緒にすごろくを遊んでも「サイコロを振っているだけ」というようなことでは、子ども自身がすごろくを遊んでいることにはなりません。子ども自身がルールを理解して、ルールに沿って遊べるように、手助けをしてあげて下さい。特に初めて遊ぶお子様であれば、ルールをおぼえながら遊ぶこともあるかと思います。

「お母さんの番が終わったから次は○○くん(ちゃん)の番だね」

「さっき止まったマスの指示で一回休みだったね」

など声掛けをして、ゲームの進行やお子様のゲームの理解を助けてあげると良いでしょう。

ゲームの進行に関する声掛けだけでなく、「5がでたね。1、2、3、4、5。」などと、数を一緒に数えるような声掛けをすると、数の力を育むことにも繋がります。

強制的に勉強に結び付けないこと

例えば、すごろくの進行に合わせて子どもに質問をすることは、お子様の学習面で効果的ですが、ゲームの進行に関係のない質問が続きすぎると、ゲームの進行が悪くなって楽しさも半減しますし、お子様のモチベーションも下がってしまいます。

学習面での効果を意識してすごろくを遊ぶ場合でも、お子様が楽しむことを考えるようにしてください。

親も楽しむこと

子どもは、親が思っている以上に親の表情や立ち居振る舞いを見ているものです。親が気持ち半分で、すごろくを遊んでいれば子どもは敏感にそれをくみ取って、すごろくに興味を持たなくなってしまうかもしれません。

すごろくは複数人でわいわい遊ぶことで楽しくなりますので、保護者の方も集中して遊ぶようにしましょう。

まとめ

すごろく問題がどんな問題かということと、その対策としてすごろくを実際に遊ぶと効果があるということをこれまで紹介してきました。

すごろく問題には様々なバリエーションがあって、対策を完全にするのが難しい問題ではありますが、すごろくを遊んでルールに慣れておくことはすごろく問題の対策に効果がありますし、すごろくを通して様々な力を育むことができます。ひとつのすごろくを何度も遊ぶもの良いですし、子どもの成長に合わせて2つ目、3つ目と新しいすごろくに挑戦してみるのも良いでしょう。

まずは、保護者の方とお子様が一緒になって楽しめる遊び、楽しいコミュニケーションのひとつととらえて、一緒にすごろくを遊んでみることから、始めてみてはいかがでしょう。

すごろく問題の対策はわかったけれど、数の力も身に付けさせたい・・・と感じられた方へ

すごろく問題を解くには

・すごろくのルールの理解

・数の力

が大切だとご説明しました。

「数の力」にも様々あり、何から取り組めばよいか、迷ってしまうかもしれません。

すごろく問題の対策だけでなく、入試本番に向けて基礎をバランスよく身に付け漏れなくしっかり準備を進めたい、でも忙しい!という方なら、特におすすめです。「天神」幼児タブレット版では、小学校受験対応の問題を42単元3,800問収録し、保護者様が特別な準備をしなくても、タブレット一つで様々な小学校受験対策ができるツールです。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

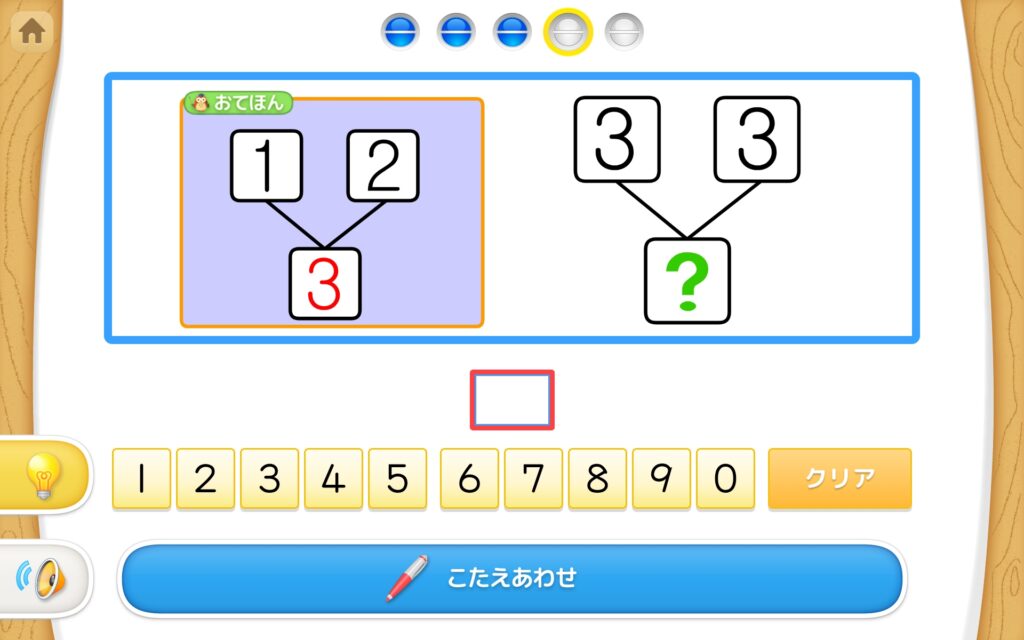

視覚的に理解しやすい足し算、引き算問題も!

足し算や引き算の問題は、視覚的にも理解しやすい問題をバリエーション豊かに収録しています。問題も解答も読み上げ機能付き、丸付けも自動だから、お子様一人でも学習することができます。

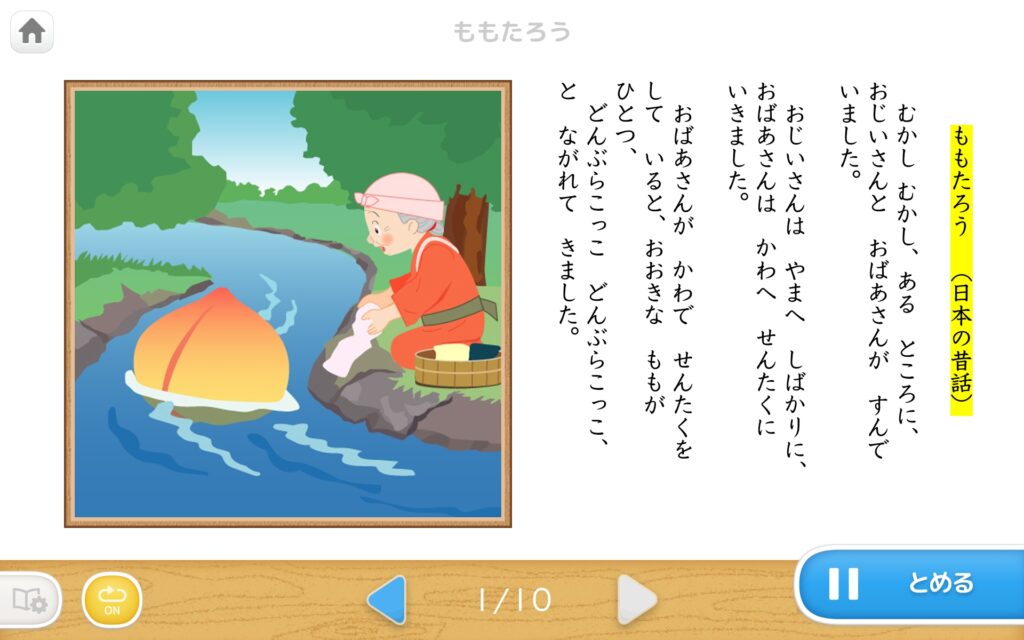

語彙力を高めたいのなら読み聞かせも!

まるでしゃべる絵本。昔話など数々の物語を収録しています。プロのナレーターによる読み聞かせは、読み上げ箇所をハイライト。文字と音を繋げて覚えることで、文字や語彙の獲得に繋げられます。

現在、「天神」では無料体験を実施しています。

受験準備が本格化する前に、基礎をバランスよく身に付けたい。

入試本番に向けて、漏れなくしっかり準備を進めたい。

と考える親御さまは、下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。