「地頭がいい子ども」に共通する9つの特徴と、子育てにおいて親が気にかけるべきこと

生きていく上で役立つスキルとして、「地頭力」という言葉を聞いたことはありませんか?保護者の方の中には「子どもを地頭のいい子に育てたい」と思っている方も少なくないでしょう。地頭の良さはテストの点数など、目に見える指標では測れません。だからこそ、

など具体的にわかっていない人も多いでしょう。この記事では、地頭の良さとはどんなものか、どんなメリットがあり何をすれば身につくのかなど、具体的に解説します。

「地頭がいい」とはどういう意味?

地頭がいい子というと、どんな子どもを想像しますか?

など、なんとなく地頭がいい子のイメージを持っている方もいるでしょう。まずは「地頭がいい子」は、どんな子どもを指すのか詳しく見てみましょう。

「地頭がいい」と「頭がいい」の違い

「地頭がいい」ことは「頭がいい」ことと違います。はっきりとした基準はありませんが、この2つの違いは次のような点です。

地頭がいいことは、思考力や発想力、コミュニケーション能力の高さを指します。自分で考える力があるので、イレギュラーな場面でも自分で判断し決断することができます。地頭の良さは学校の勉強では身につかず、その子が持つ本来の頭の良さを指すことが多いです。

対して頭がいいことは、テストでいい点数がとれることや、知識が豊富なことを指します。地頭がいい場合とは異なり、勉強ができることを表す言葉として使われることが多いです。頭がいい子どもは、学校の勉強のように決められたものの中で優秀な成績をのこせます。

「地頭がいい」と「頭がいい」は必ずしもイコールになりません。例えば、次のようなケースがあります。

- 勉強はできるのにイレギュラーな判断ができない子

- 勉強はできないけれどみんなをまとめる力に長けている子

このように、どちらかの頭の良さだけが際立つケースもあります。もちろん地頭も良くて頭もいいといった、どちらの頭の良さも兼ね備えているケースもあります。

地頭がいい子どもの9つの特徴

地頭がいい子どもは実際にはどんな子どものことを言うのでしょうか?テストの点数とは違い、考える力は目に見えないので、どんな子が地頭がいいのかいまいちわからない方もいるでしょう。ここでは、地頭が良いと言われる子どもの具体的な特徴を紹介します。

知的好奇心が旺盛である

地頭がいい子どもは、さまざまなものに対して興味関心を向けられます。

「どうして?」「なんで?」と質問が多いのが特徴です。日常の中の些細なことに対して興味を持ち、知ることや理解することに喜びを感じます。親が子どもの「なぜ?」に対して向き合い、知的好奇心を刺激してあげれば、今度は自分で調べるようになります。図鑑や本、ネットなどを駆使して答えを知りたがるかもしれません。

自分からどんどん知識を吸収して深める活動ができるので、「勉強」という型にはめなくても、自然と知識量が増え、考える力が育っていきます。

論理的思考力が高い

地頭がいい子どもは、物事を筋道を立てて考えることが得意です。2.3歳の子どもの場合、パズルや知育玩具などを好み、夢中で楽しんでいる様子が見られるかもしれません。パズルや知育玩具を楽しむためには下記のような特徴があります。

上記のような特徴は地頭がいいと判断できる特徴の一つと言えるでしょう。

観察力がある

地頭がいい子は、小さな変化にも敏感に気づきます。

「この木はさっきの木と違うね」など細かいことに気づくのは、それだけ普段から周りをよく見ているということです。よく見ているから違いや変化に気づくことができ、思考の種を見つけることができます。多くのことを観察して思考を深めていると、ものごとを俯瞰的に見る力もつきます。

「なんでウソをついちゃいけないの?」

「人はどうして生きるの?」

など哲学的な質問が、未就学の時期に出ることもあります。こうした抽象的な疑問を持てるのは、観察力に優れた地頭のいい子の特徴です。

判断力がある

地頭がいい子は、状況に応じた判断をすることに長けています。

自分軸がしっかりしているため、自分の考えに基づいた判断が可能です。また、ものごとを多角的に見れるので、さまざまな状況を踏まえた上で「自分はどうするべきか」を柔軟に考えられるのです。想定外の場面でも、複数の要素を総合的に考えて判断することができます。トラブルが起きたときに必要な行動をとれたり、制限のある中で効率的な選択をすることも得意です。

日々変化する今の社会の中で、状況に応じて適切に判断することは非常に重要な能力と言えます。

想像力・創造力がある

地頭のいい子は想像力が豊かです。

例えば「片づけておいて」とお願いをしただけなのに、ご飯の時間になることを見越してテーブルの準備もしていたといった行動ができます。状況を考えた上で、先を見越した行動をとることがでるのです。

また、新しいものを生み出す創造力が長けていることも地頭がいい子どもの特徴です。粘土遊びが好きだったり、お話を創るのが得意だったり、自分で何かを生み出すことができます。「これとこれを組み合わせたら楽しそう!」など、新しいアイディアを見つける発想力が豊かなのが特徴です。

コミュニケーション能力が高い

地頭がいい子は、コミュニケーション能力が高いことも特徴です。

自分の考えを伝えることに長けているため、円滑にコミュニケーションをとれます。また、観察力が高いので、相手の考えていることや求めていることを理解しやすく、それによって相手が必要としている行動をとれたり、互いの意見を調整したりと、その場に合わせた対応ができます。人間関係を円滑に築けるため、周りに人が集まりやすく友達や大人から好かれることが多いです。

努力することが出来る

目標に向かって自分から努力できることも、地頭のいい子の特徴です。

地頭の良さは、思考力が高いことや、応用に強いことに注目されがちです。しかし、思考力を発揮したり応用を効かせたりするためには、そもそも基礎となる知識を持っていなければいけません。元の知識を知っているからこそ

「これとこれを合わせるとこうなる」

「この場合は違う結果になるのだろうか」

と考えることができます。知識の吸収はコツコツ地道に進める必要がありますが、地頭のいい子はそうした自然と努力ができます。ひたすらに一つのことを続けられ、途中であきらめないことで、考える力の基礎ができあがるのです。

周囲に流されない

地頭がいい子どもは、ものごとを客観的・多角的に考えることができます。さまざまなものの捉え方ができて、その中で

「自分はこう考える」

「自分が大切にしたいものはこれ」

と、自分の考えを持つことができます。自分の価値観に基づいて行動ができるので、周囲に流されにくいのも特徴です。相手の間違いを指摘できたり、集団の中で意見を述べることができるのは社会で生きる上で必要なスキルです。

逆境に強い

逆境に立たされたとき、地頭のいい子は立ち回るのが上手です。

逆境に立つと、逆境のストレスにうまく対処できず、諦めたり逃げたり心が折れてしまったりすることもあります。

一方で地頭がいいと、気持ちだけに振り回されず冷静にものごとを把握できます。置かれている状況を自分で把握できるから、「何とかできる」と感じることができ、逆境でも踏ん張れるのです。

それまでの方法がうまくいかなかったようなケースでも、柔軟にリカバリーができます。

地頭がいい2歳・3歳の親には共通する特徴があります

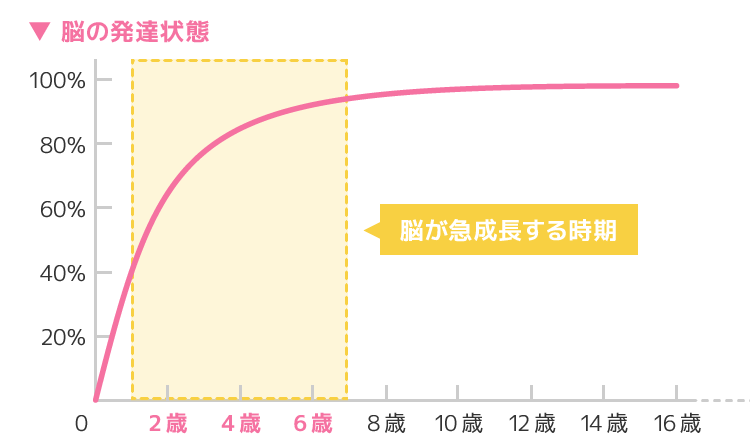

地頭がいい2歳、3歳の子どもの親は、子どもの脳の発達をしっかり理解しています。ジャクソンとスキャモンの発育曲線によると、脳は3歳までに80%、6歳までに90%が出来上がると言われています。

上記グラフは脳の発達状態を示したものです。0歳から3歳まで、脳は急激なスピードで成長します。この時期に子どもとどういう向き合い方をするかが、地頭の良さに影響を及ぼしていくでしょう。

では地頭のいい子どもを育てるために親ができることとはどんなことがあるのでしょうか?

地頭のいい子どもを育てるために親ができること

地頭の良さは生まれながらにきまっているわけではありません。小さいうちからの親の関わり方で、地頭を鍛えることができます。ここからは地頭のいい子に育てるために、親ができることを紹介します。

色々な体験をさせる

さまざまな体験をさせてあげましょう。

旅行に連れていく、キャンプやピクニックをする、習い事をさせるなど、いろいろな体験をすることで子どもは五感が刺激されていきます。あまり外出の機会がないときには、家の周りを散歩しながら自然を観察したり、公園で遊ぶことも立派な経験です。知っているだけでなく実際に体験したことは、生きた知識となります。

体験を通して得た知識が増える分だけ、子どもは考えるための材料を手に入れます。豊富な知識を持つことで、多角的に考えることができるようになり、多様な価値観を受け入れる基礎ができます。

もしお子様が特定の分野を好きになったなら、好きな分野を深めてみるのもおすすめです。動物が好きなら、図鑑を買ってみたり、動物園や水族館に連れて行ったりというように、子どもの「好き」にとことん付き合ってみてください。

自分で考える機会を奪わない

地頭の良さは思考力が基礎となります。そのため、できるだけ子どもに考える機会を与えてあげましょう。

「電線って何のためにあるの?」と聞かれて「電気を運んでるんだよ」と答えたら、確かに子どもは正解を知ることができます。

ただ地頭を鍛えるためには、こういう場合「何のためにあると思う?」と質問してみましょう。

するとそこから「電線ってどこにつながってる?」と細部を観察したり、「辿っていくとどこに行くんだろう?」とその先を想像することにつながります。「線っていくつか種類があるのかな」と気づくかもしれません。

日常の会話の中で「どうしてだろう?」「あなたはどう思った?」など、考えさせる質問をたくさん投げかけてみてください。このとき親は子どもの思考に寄り添い、手助けするにとどめましょう。導き出した答えが正しいかどうかは、問題ではありません。考える過程そのものが地頭を育てることにつながります。

質問されたら可能な限り答える

地頭のいい子に育てるためには、その子が疑問に思い投げかけてきた質問に答えることが大切です。子どもが抱えている疑問をしっかりと受け止めて丁寧に答えてあげることで、子どもは知的好奇心を満たし、満足感を得ることが出来、さらに探求心を育むことにつながります。質問に答える際は

上記のポイントを押さえた上で質問に応えましょう。また、質問に答えられない場合、子どもと一緒に質問を調べるようにしましょう。辞書や本、インターネットなど様々なツールに触れることも子どもの刺激になります。

子どもに決めさせる

日常の中に選択する場面はたくさんあります。

どの服を着るか、どのお皿を使うか、どの道を歩くかなどできるだけ子どもに決めさせましょう。まだ自分で上手に決められない場合は、「どっちがいい?」と二択にして聞いてみるのも良いです。

そして子どもが選んだものはできる限り尊重してあげましょう。

例えば晴れている日にもかかわらず長靴を履きたいと言う子もいます。「長靴だと、走りにくいな」と気づけば次は普通の靴に戻るかもしれません。「長靴だと自分で履けるからラクだ」と思えば、自分なりに利点を考えて長靴を選ぶかもしれません。どちらにせよ、子どもが自分で考えて選んだ結果を受け入れる経験が、自分で判断する力につながっていきます。

子どもに決めさせると必要以上に時間がかかりますが、長い目で見守ってあげてください。

絵本の読み聞かせを行う

絵本の読み聞かせも、地頭の良さにつながります。登場人物の気持ちを想像することは他者理解につながりますし、物語の先のストーリーを考えさせることで創造する力も鍛えられます。

「どの場面が好き?なんで?」

「あなたならどうする?」

「この先どうなると思う?」

など、絵本を通してできる質問はたくさんあります。一緒に読みながら、考える力を育むきっかけにしてみてください。絵本はそこにいながらいろいろな体験ができるツールでもあります。絵本から知識を得たり、新しい「好き」を見つけることにもつながるので、声掛けの工夫をしながら読み聞かせをしてみましょう。

集中できる環境作りを行う

好きなことに没頭している時間は頭をたくさん働かせているので、地頭が鍛えられる絶好の機会です。

好きなことに向かっている時間を途切れさせないよう、子どもが興味のあることに集中できる環境を整えましょう。好きなことに関連する本を家に置いたり、実際に見に行ったりして、知的好奇心を満たしてあげてください。

地頭のいい子どもは、努力をすることができ、勉強や人間関係でつまずきにくく、自分軸で人生を豊かに過ごすことができます。変化の激しい時代だからこそ、子どもにはたくましく生き抜くスキルを身につけてほしいですよね。

「しかし、親ができることには限界がある」と考えてしまいますよね、

- 色々な体験をさせる

- 自分で考える機会を奪わない

- 子どもに決めさせる

- 絵本の読み聞かせを行う

- 集中できる環境作りを行う

一つひとつが大切だということは理解しても、家事にプラスして色々なことを追加していくのは難しい、、、、ましてや子育てにおいてそれだけに注意していればよいというわけではないし、、、と悩まれていませんか?

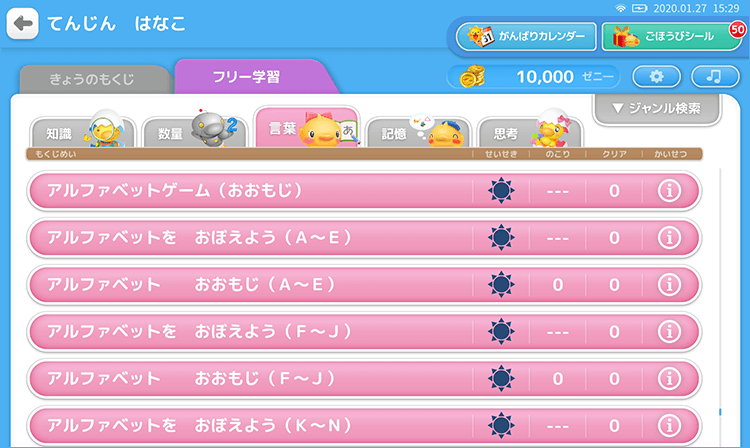

「天神」幼児タブレット版は、「地頭のいい子どもを育てるため」の特徴がたくさん詰まった教育ツールです。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

「子どもに決めさせる」が大事!天神なら好きな気持ちを活かしたフリー学習が可能。

お子様の「これがやりたい!」「これが好き!」という気持ちを活かし、カリキュラムとは別に「どれでも好きなものがいつでも使える」学習機能も搭載。「好き」の気持ちは、自主性、集中力、やる気、学習効率、すべてを高めます。0歳から6歳までの5系統62ジャンル10,000問超の問題をいつでも好きな時に利用できます。

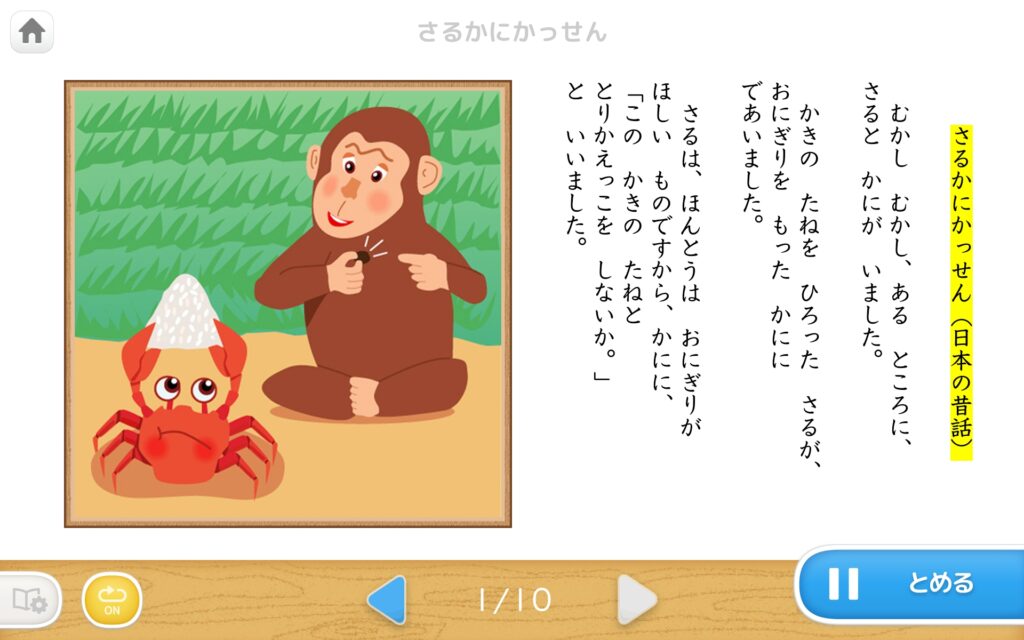

読み聞かせ機能で、批判的思考やコミュニケーション能力を育む

昔話など数々の物語を収録しています。プロのナレーターによる読み聞かせは、読み上げ箇所をハイライト。文字と音を繋げて覚えることで、文字や語彙の獲得に繋げられます。また、昔話だけではなく、短編のオリジナルストーリーも充実。小さなお子様もよりお楽しみいただけます。

「地頭のいい子どもを育てるため」に行動を起こしたい!とお考えの親御さま、ぜひ、天神の無料体験をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。