小学校受験における「回転図形」問題が苦手なお子様への接し方と効果的な学習法を紹介します

小学校受験で頻出の「回転図形」の問題。様々な出題形式のある図形問題の中でも、特にこの「回転図形」が苦手だというお子様もいらっしゃいます。うまく考えないと頭の中が混乱してしまいやすく、苦手意識を持ちやすい分野ですが、このような「回転図形」の問題をどのようにすれば解けるようになるのか、コツや学習法をお伝えいたします。

「回転図形」の問題とは

「回転図形」の問題は、絵柄や図形を特定の手順で回転させると、絵や図の向きはどのように変わるのかを問う問題です。具体的にはどのような形で問われるのでしょうか。実際に「天神」幼児タブレット版に収録されている問題を見てみましょう。

「回転図形」の問題例と解説

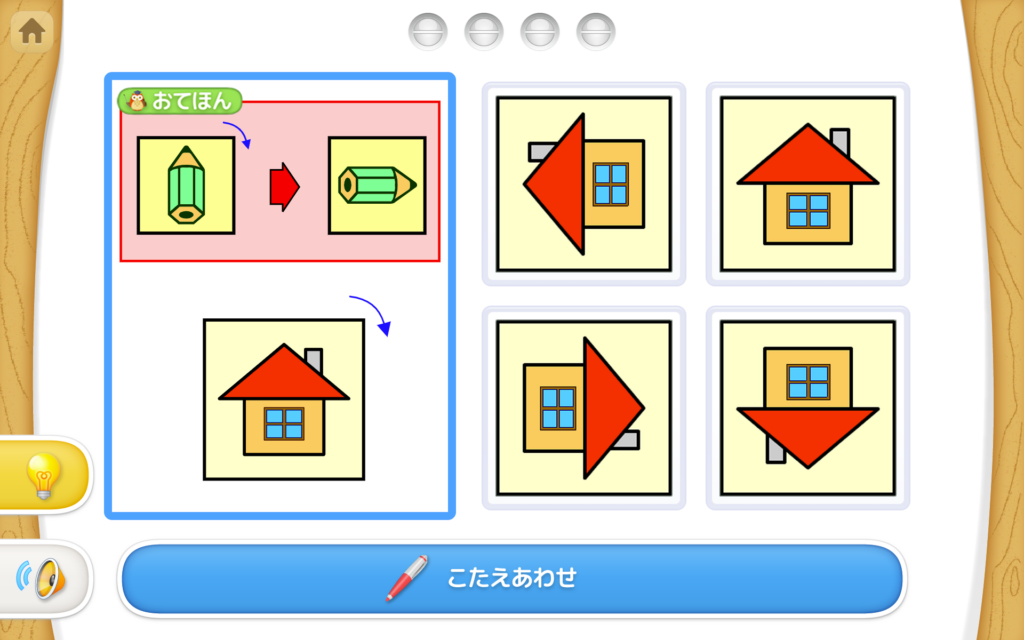

問題:お手本を見ましょう。左の形を青い矢印の方向に回すと、右のようになります。このお約束で、下の形を青い矢印の方向に回すと、どんな形になるでしょう。正しいものを選びましょう。

表示された図形を時計回りに90度回すと、どのような形になるかを考えるという問題です。「90度」という言葉は出てきませんが、どれくらい回転させるのかはお手本を見て考えます。今回の答えは、左下の、屋根が右側に来た図形ですね。

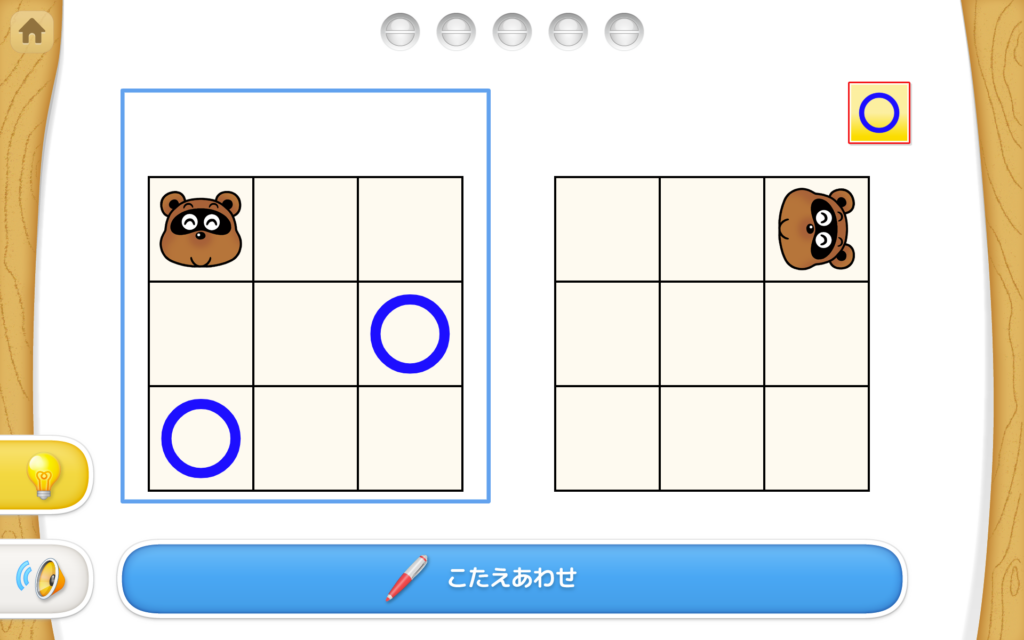

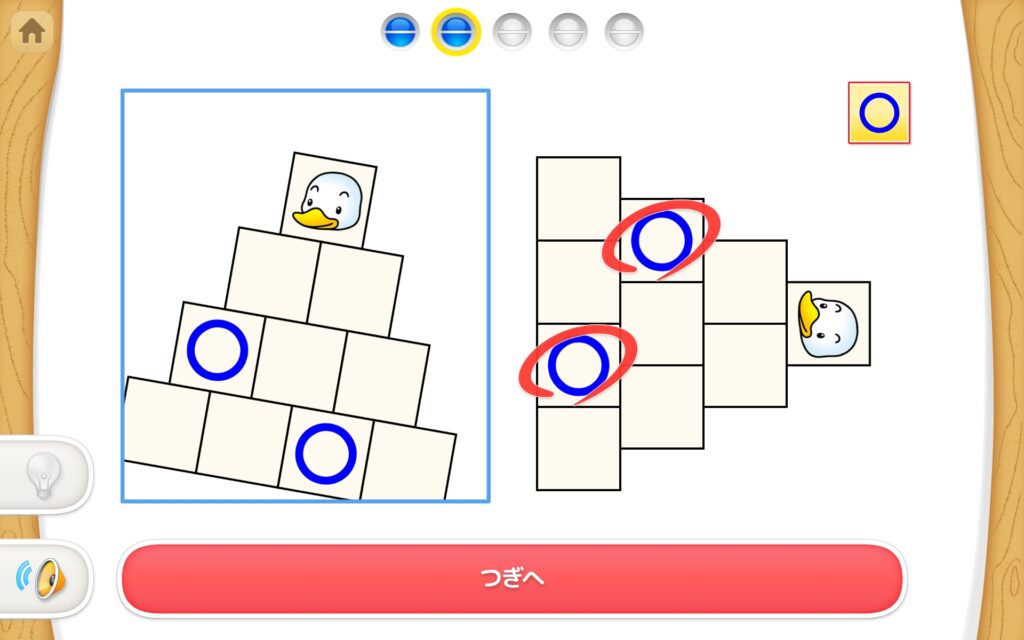

問題:左の形の中の動物が右のような場所に来るように、形を回しました。中の記号はどうなるでしょう。右の形の中に、正しく記号をつけましょう。

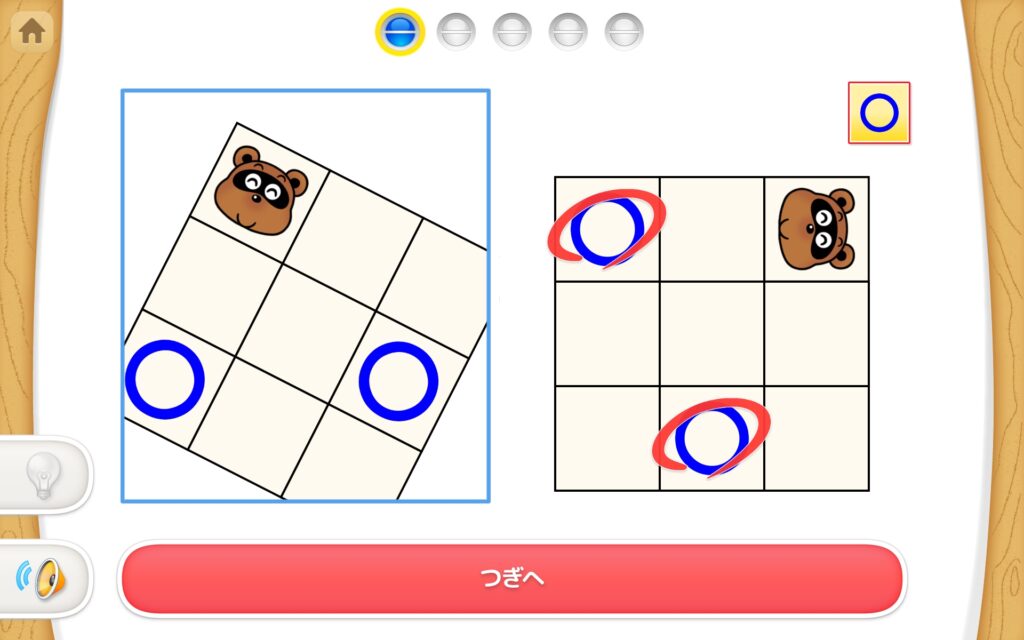

このように、形全体の見た目を選ぶのではなく、回転した図形の中の対応する位置に正しく図形を書きこむというような形式の出題もあります。タヌキの絵を基準にして、時計回りに90度回転させていることがわかるので、一番左上のマスと下段真ん中のマスに○を書きこむと正解になります。

他の図形問題よりも難しい

この「回転図形」の問題は、お子様のつまずきやすい分野の問題であるといえます。

図形の中に描かれた形や記号をしっかりと把握して、どのように動くのか想像して考えなければなりません。少し複雑になるだけで、頭の中が混乱してしまいやすい分野です。 ですから、お子様がいきなり難しい問題に取り組むと、解けずに苦手意識がついてしまうかもしれません。

そのようなことのないよう、最初は簡単な問題から、順を追って取り組むようにしましょう。そして、十分に問題を解く力がお子様に身についてから、受験レベルの応用問題に取り組むとよいでしょう。

「位置」の概念をつかむことが必要

また、この問題を解く際に必要になる考え方は、回転についてだけではありません。「位置」についての知識を正しく持っていることも大切になります。たとえば先ほど紹介した、回転した図形の中の対応する場所に○をつける問題は、「回転することで、○の位置が変わる」ということを正しくつかんでいるほど、速く正確に答えることができます。 「回転図形」の問題に取り組む前に、マス目を見せて「上から二番目、左から三番目の四角に、○をつけてみよう」などと質問することで、正しく位置についての理解ができているかどうかを確認してみましょう。

この部分の理解があいまいな場合は、位置について理解するための問題に取り組んでから「回転図形」の問題に挑戦するとよいでしょう。

「回転図形」を理解させる親の教え方

ここまで、「回転図形」の問題が、図形問題の中でも手ごわい問題であることをお伝えしました。では、この問題をお子様が理解するためには、親はどのように教えるとよいのでしょうか。効果的な教え方を、いくつかご紹介します。

積み木の転がる様子を観察する

まずは、模様や絵の描かれた積み木を転がして、その様子をお子様と一緒に観察してみましょう。回転する様子を実際に見ることで、積み木や図形が回転する様子を頭でイメージしやすくなります。

また、本番の試験では「この図形を矢印の向きに一回転がして」などと指示されることがあります。この「一回転がす」が何を意味するのかを正しく理解していないと、試験では正しく答えることができません。

「一回転がす」とは、サイコロのような立方体の積み木であれば90度回転させて、横の面が底の面になるように転がす動きのことになります。こういった言葉の意味が身につくように、積み木を転がすのにあわせて声掛けをするとよいでしょう。

問題の図形を紙で作って再現してみる

積み木の回転にある程度慣れてきたら、実際に「回転図形」の問題に取り組んでみましょう。問題に慣れていない最初のうちは別の紙に描くなどして、問題と同じ図形を再現するのがおすすめです。

そうして再現した図形を、実際に回してみることで、問題に対する理解が深まります。

問題を解くときに使う使い方だけでなく、「問題を解いてから、実際に紙で作って答え合わせをする」という使い方をすることで、実物のイメージと紙に描かれた図形を結びつけて理解を深めることができるようになります。

積み木や紙を使わずに問題集に取り組む

積み木や紙などを使ってイメージをつかむことが大事と紹介しましたが、実際の試験中には積み木を転がして考えることはできず、問題用紙に描かれた図形だけを見て、回転した時の姿を想像する必要があります。そのため、積み木や紙を使ってイメージする練習をした後は、少しずつ頭の中だけで考えて問題を解く練習をしましょう。

この際、必ず簡単な問題から確実に解くようにしましょう。どうしても、早く入試レベルの実戦問題を解けるようになってほしいと考えてしまいがちですが、まずは基本的なレベルの問題が確実に解けるようになってから難しい問題にチャレンジしましょう。

先ほども触れました通り、「回転図形」はかなり難しいので、「問題に挑戦したのにうまく解けない」という状況が続くと、お子様のやる気に悪い影響が出る場合があります。少しずつ、できることを積み重ねていくことを意識しましょう。

一つのポイントに注目して解き進める

実際に問題を解くときには、一度に全体を把握するのではなく、図のどこか一つのポイントに注目して考えるようにしましょう。全ての要素を覚えようとすると、非常に難しく感じてしまいます。しかし図の中の一つのポイントだけに注目することで、考える内容や覚えなければならないことを削減することができます。

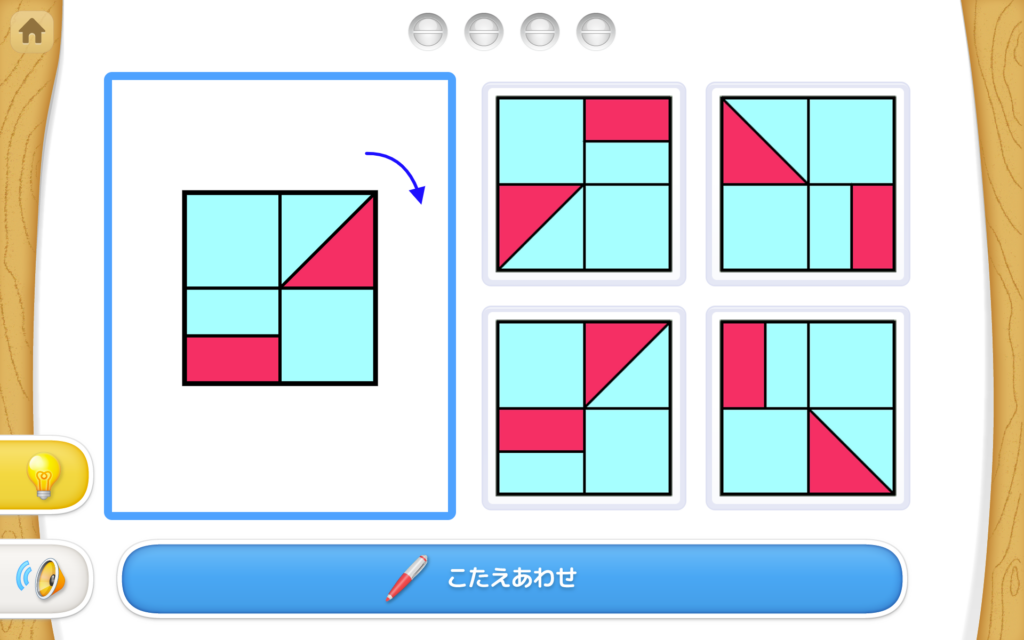

問題:左の形を青い矢印の方向に回すと、どんな形になるでしょう。右の4つの図形から正しいものを選びましょう。

たとえば、このような問題で、「矢印の向きに一回回転させたときの形」を考える場合、全体がどのように見えるかについて考えるのではなく、まず「右上の赤い三角形」にだけ注目します。右上にあるので、回転させると右下に来ます。次に「左下の赤い長方形」にだけ注目します。左下にあるので、回転させると左上に来ます。これを組み合わせると、右下の選択肢が正しいことが分かります。

このような複雑な図形を、頭の中で一度にイメージするのは難しいことです。しかし、一部だけに注目することで解きやすくなるのです。

まとめ

今回は、「回転図形」の難しさや、その解き方や練習方法についてお伝えしました。混乱しやすい問題ですので、焦らずに少しずつ、実際に積み木を回すなどの方法を繰り返して、頭の中でイメージする能力を育んでいきましょう。難しい、混乱しやすいということは、正解できれば大きな武器になるということです。お子様が苦手意識を持ってしまうことのないように、じっくりと練習しましょう。今回お伝えした内容を参考にしていただき、「回転図形」への知識を身につけていただければ幸いです。

「回転図形」の問題のコツはわかったけれど、実際に取り組むのは大変そう・・・と感じられた方へ

「回転図形」に限らず、小学校受験の問題は事前の対策を必ずしておきたいものです。しかし、小学校受験の出題形式に沿った問題集を見つけるのは、家事、育児、仕事などをしながらだとなかなか難しいかもしれません。

入試本番に向けて基礎をバランスよく身につけ漏れなくしっかり準備を進めたい、でも忙しい!という方なら、特におすすめです。「天神」幼児タブレット版では、「回転図形」の問題だけでなく、小学校受験対応の問題を42単元3,800問収録し、保護者様が特別な準備をしなくても、タブレット一つで様々な小学校受験対策ができるツールです。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

なお、今回解説した「回転図形」に関連する問題は、225問収録されています。ものの形をかたどった絵を回転させる基本的な問題から、位置の概念の理解も同時に要求する複雑な問題まで、幅広く収録しています。

イメージを分かりやすく促すアニメ

「天神」に収録された「回転図形」の問題は、間違えたとき、正解したとき、どちらの場合でも、その後に「実際に図形を回転させる」アニメが再生されます。これを見ることで、お子様が頭の中で図形を回転させる様子をイメージする力を養うことができます。

「回転図形」が苦手なお子様には、ぜひ、「天神」のご利用をご検討ください。

現在、「天神」では無料体験を実施しています。

受験準備が本格化する前に、基礎をバランスよく身につけたい。

入試本番に向けて、漏れなくしっかり準備を進めたい。

と考える親御さまは、下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。