小学校受験問題に頻出する「地図上の移動」の問題例と理解を深める解説方法

小学校受験の際によく出題される問題の一つに「地図上の移動」があります。様々なパターンがあり、苦手なお子さんやどのように教えてあげればよいのか悩んでしまう保護者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は地図上の移動について、実際の問題を例に挙げながら、どのような力が必要とされるのか、地図上の移動を解けるようにするにはどのように働きかけてあげればよいのかについて解説していきます。

「地図上の移動」問題とは

地図上の移動問題とは、地図上の人物や物を一定の法則に基づいて動かしたり、出題者の指示を聞いてどこにたどり着くのかを考える問題です。具体的にどのように出題されるのか、実際の問題を見ながら紹介していきます。

「地図上の移動」の問題例と解説

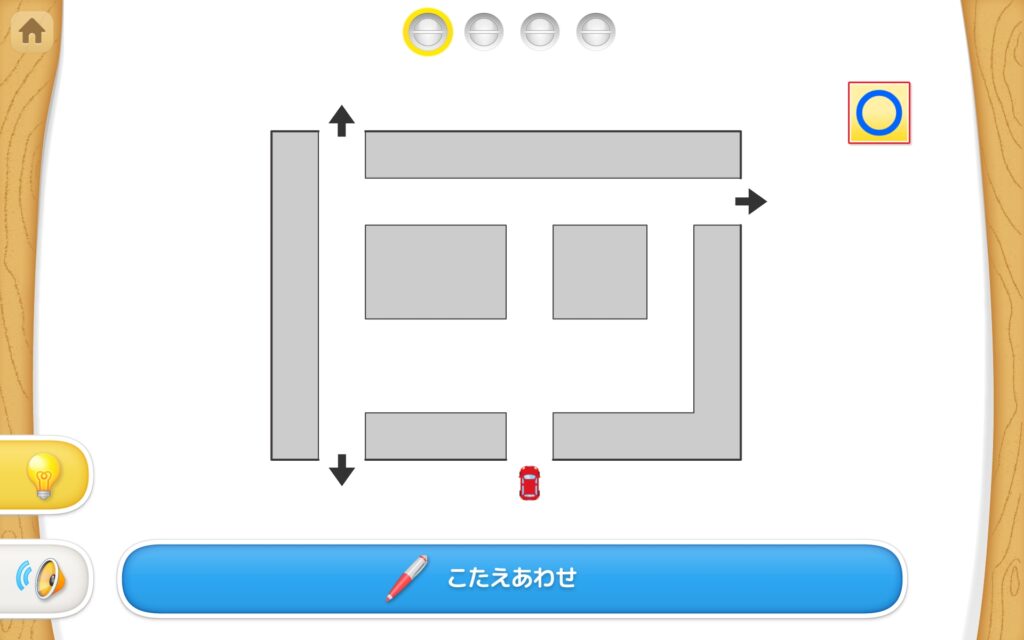

以下の画像は「天神」幼児タブレット版に収録されている「地図上の移動」問題の一例です。

壁にぶつかると左にぶつかる車があります。どの出口から出ていくでしょう。矢印を選びましょう。

赤い車は「壁にぶつかると左へ曲がる」というルールのもと進んでいきます。このとき三つの矢印のうちどの矢印にたどり着くかというのが今回の問題です。

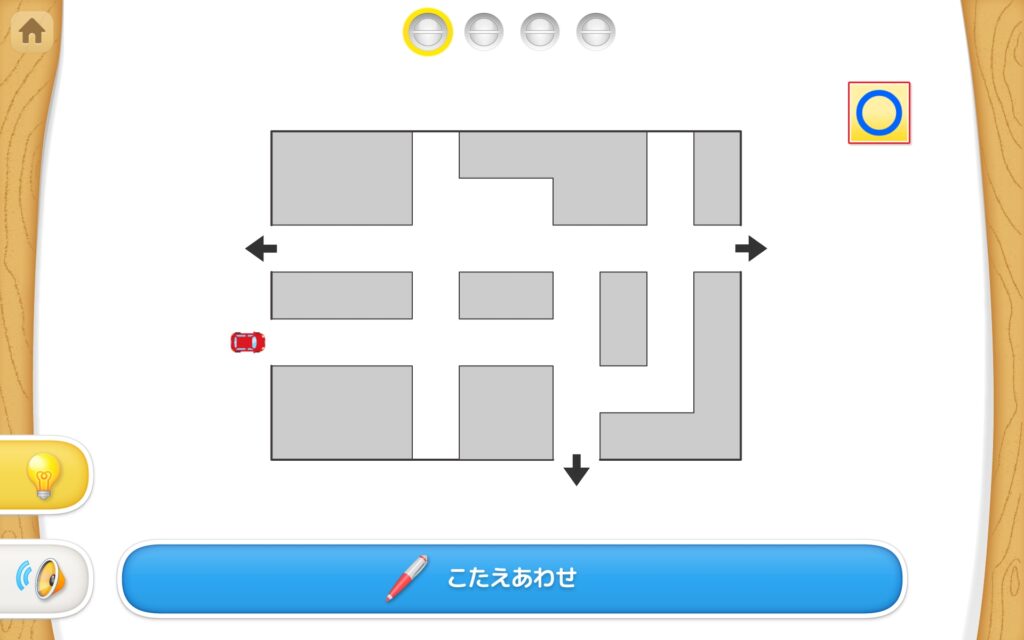

この問題は基本的なものですが、より難しい問題になると

といったパターンもあります。

左右関係の理解が必須

地図上の移動問題では左右の概念が理解されていないと解けない問題が多くあります。また単に左右が分かっているだけではなく、自分の進行方向によって左右の位置が変わることも理解していなければなりません。地図を回転させて左右を確認すれば解くこともできますが、複雑な問題になるほど左右に曲がる回数も増えますし、なによりいちいち地図を回転させていては回答に時間がかかり過ぎてしまいます。

対象の視点をつかむことが重要

また、地図上の移動問題では対象の視点をつかむことも重要です。この問題では、地図上の自分の位置や向きだけでなく、目的地や他の対象の位置を正確に把握する必要があります。つまり、単に自分がどの方向に進むべきかを考えるだけでなく、対象がどの視点で見えているか、どの位置にいるかを正確に理解する力が求められるのです。

特に、交差点や複雑な道のりでは、単純に左右を判断するだけではなく、対象となる建物やランドマークがどの位置にあり、自分の進む方向からどのように見えるかをつかむことが難しくなります。

「地図上の移動」を理解させるために家庭で出来ること

地図上の移動問題には「左右関係の理解」と「対象の視点をつかむ」能力が必要不可欠であることを解説しましたが、子どもがこれらの力を獲得するためにはどのように働きかければよいのでしょうか。今回は三つのポイントを紹介していきます。

人形やミニカーを使って地図上で動かしてみる

家庭で「地図上の移動」の理解を促すためには、実際に人形やミニカーを使って地図上で動かしてみるという方法が効果的です。

まず、地図上にスタート地点とゴール地点を設定し、子どもにその経路を説明させます。説明に従って人形やミニカーを動かすことで、子どもは自分が考えた移動の正確さを確認できます。

ミニカーや人形を使う際は、それらの視点に立って考える練習をすることが重要です。例えば、ミニカーの運転手になったつもりで進む方向を考えることで、右左の感覚を身に付けやすくなります。また、交差点を曲がる際、進む方向に応じて左右の判断を繰り返し練習すると、複雑な地図の問題にも対応できるようになります。

子どもにとっては、自分とは異なる視点で考えることが難しいかもしれませんが、遊びの一環としてこの取り組みを繰り返すことで少しずつ理解が深まります。このように机上だけの学びだけではない体験型の学習は、ただ紙上で説明するよりも効果的で楽しみながら取り組めるため、親子で楽しむ学習の一環としておすすめです。

ドライブをしながらカーナビを見せる

地図上の移動問題の学習の一環として、カーナビを見せながらドライブするのはとても有効です。カーナビは実際の道を地図上に表示しながら、進むべき方向や曲がるべきタイミングを示すため、子どもが「地図上の移動」をリアルタイムで体感できる教材となります。

運転中に子どもにカーナビを一緒に見せることで、進行方向と左右の関係を視覚的に学ぶことができます。「次の交差点で右に曲がるよ」と伝えた上で、実際に右に曲がる様子を確認することで、進行方向の感覚と地図上の位置関係が自然と結びつきます。これによって子どもは、自分が運転者目線で地図を読み、次に何をすべきかを判断する経験を積むことができます。

さらに、カーナビの地図には矢印やアイコンが表示され、目的地までのルートが明確に示されます。これにより、「次の角で右」「その先で左」といった具体的な指示が、実際の景色とリンクしやすくなります。実際の道を使った学習は、紙上やフィギュアを使ったトレーニングに比べて現実感があり、左右や進行方向を感覚的に理解しやすいと言われています。

また、出かける前にあらかじめ地図で目的地を確認しておくとよいでしょう。そうすることで地図触れる機会が増えるだけでなく、

といった親子のコミュニケーションのきっかけにもなります。会話を楽しみながら勉強することで「勉強させる・させられる」といった感覚なく学習を進めることができ、子どものリフレッシュにも繋がります。

基礎的な問題から順に取り組む

地図上の移動問題に苦手意識を持っている子どもに多いのが、地図上の移動問題を見た瞬間に「自分の苦手なやつだ」「よくわからない問題だ」と決めつけてしまっている場合です。これまでの失敗経験が多いあまり、問題を見るだけで意欲を無くし、考えることを放棄してしまったり、「自分にはできない」と思い込んでしまっているケースがたくさんあります。

そのため、まずは基礎的な、簡単な問題から取り組み、自信を取り戻していく必要があります。シンプルな問題や、近所の地図をもとにした問題を繰り返し取り組むことで、左右の感覚や地図上での視点に慣れていきます。こうしたステップを踏むことで、複雑な問題に取り組むための基礎的な能力が養われ、自然と地図上の移動がスムーズにできるようになります。

まとめ

今回は「地図上の移動」問題について、問題例と求められる能力、家庭でできる教え方のポイントについて解説してきました。

地図上の移動問題は一見難しいように思えますが、基礎を押させることが出来れば決して解けない問題ではありません。子どもが

を明確にすることができれば、スムーズに回答できるようになるでしょう。何事についてもそうですが、焦りは禁物です。出来ない部分を指摘しても子どもはやる気を失うだけです。できた部分を褒め、問題で求められることを現実世界に落とし込んであげることで、苦手意識を克服することができるでしょう。是非親子で一緒に取り組んでください。

「地図上の移動」の練習のコツはわかったけれど、実際に取り組むのは大変そう・・・と感じられた方へ

「地図上の移動」をご家庭で練習する際には、

・人形やミニカーを使って地図上で動かしてみる

・ドライブをしながらカーナビを見せる

・基礎的な問題から順に取り組む

といった学習を進めていただく方法をお伝えしました。

とはいえ、お子様の今のレベルにちょうど合わせた問題集を見つけるのは、家事、育児、仕事などをしながらだとなかなか難しいかもしれません。

「地図上の移動」の対策だけでなく、入試本番に向けて基礎をバランスよく身につけ漏れなくしっかり準備を進めたい、でも忙しい!という方なら、特におすすめです。「天神」幼児タブレット版では、「地図上の移動」だけでなく小学校受験対応の問題を42単元3,800問収録し、保護者様が特別な準備をしなくても、タブレット一つで様々な小学校受験対策ができるツールです。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

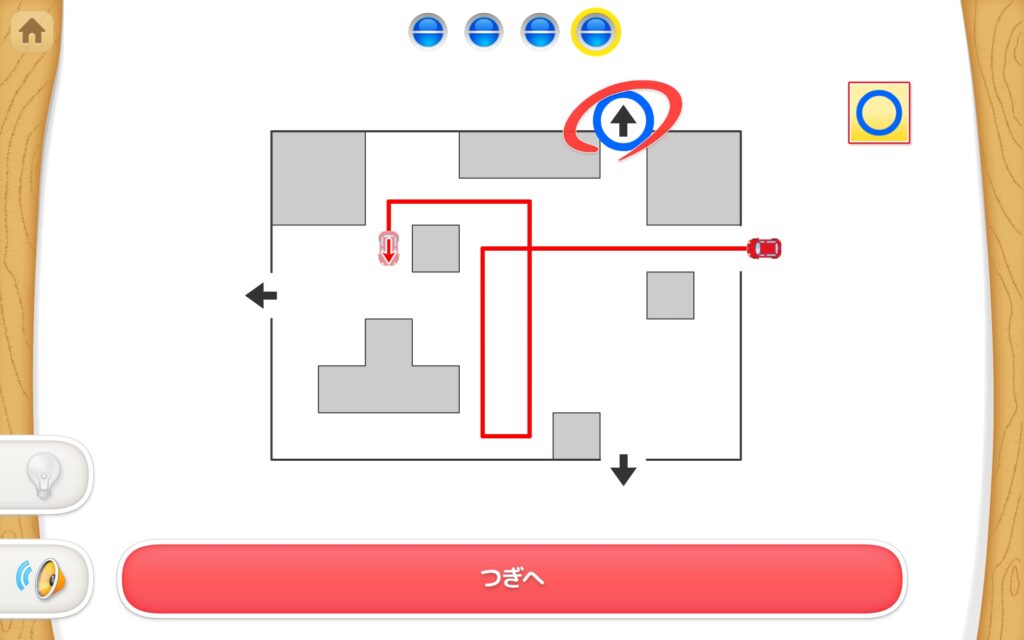

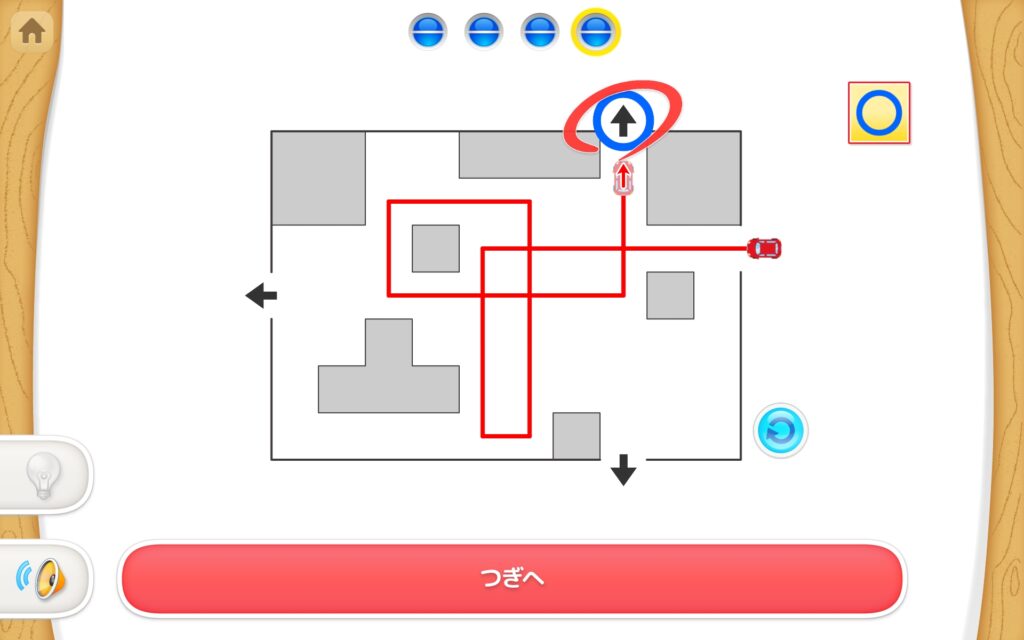

イメージを分かりやすく促すアニメーション問題

「天神」に収録された「地図上の移動」の問題は、間違えたとき、正解したとき、どちらの場合でも、その後に「正解までの軌跡」を表示するアニメーションが再生されます。これを見ることで、お子様が頭の中で奇跡をイメージする力を養うことができます。

スモールステップで問題を解く力を養う

「天神」幼児版タブレットに収録されている「地図上の移動」問題は、①~②まで難易度が設定されています。 最初は易しい問題から始まり、最後はお受験レベルの難しい問題まで出題されます。解説アニメでは一つずつゆっくり数を数えるため、すぐにイメージをつかむことができます。また、数える数が少しずつ増えていくため、自然とスモールステップでの反復学習をすることができ、着実に問題を解く力を養うことができます。

「地図上の移動」が苦手なお子さまには、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、「天神」では無料体験を実施しています。

受験準備が本格化する前に、基礎をバランスよく身につけたい。

入試本番に向けて、漏れなくしっかり準備を進めたい。

と考える親御さまは、下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。