4歳の子どもの勉強方法とは?楽しみながら取り入れるコツと親の役割を紹介します

お子様が幼稚園・保育園のお友だちからもらってきた手紙を見て、

などと、驚いたことはありませんか?ついつい周囲と比べてしまって、「うちの子は勉強が遅れているのでは?」と心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、大切なのは、お子様に合った方法で勉強に取り組むことです。

今回は、4歳の子どもの勉強方法について紹介します。具体的に何を教えるべきか、楽しみながら勉強するためのコツ、勉強時間の目安、集中力を途切れさせないためのポイント、習い事のメリットと注意点についても説明しますので、ぜひお役立てください。

4歳児の勉強では、具体的に何を教えるべき?

4歳児の勉強は、

- 鉛筆の持ち方

- 数字の数え方

- ひらがなの読み書き

の3点から始めましょう。小学校入学後スムーズに勉強に取り組むために、この3点はとても重要です。

1.鉛筆の持ち方について

まず、正しい鉛筆の持ち方を身に付けさせましょう。

太めの三角鉛筆を用意して、親指と人さし指で鉛筆をつまむことから始めます。

- 親指と人さし指で輪っかを作り鉛筆をつまむ

- 人さし指を鉛筆の削り端から0.5~1cm程度の位置で、鉛筆に沿わせるようにぴったりくっつける

- 人さし指より少し後ろの位置で親指の腹を鉛筆に添える

- 中指とその他の指を下からそっと添える

- 鉛筆をギュッと握らずに、卵をにぎったような空間をつくる

鉛筆の先を見たとき、親指・人差し指・中指で三角形ができて、その中心に鉛筆があれば正しく持っている状態です。いくら言葉で伝えても、なかなか上手に鉛筆が持てない場合は、3本の指を使ってスプーンやフォークを使うことから始めるのもよいでしょう。

2.数字の数え方について

4歳頃になると1から10までの数字を「イチ、二、サン、シ…」と声に出して数えられるようになり、簡単な足し算ができる子どももいます。数字を教える時は、物の多さを表す「集合数」と、順序を表す「順序数」の2つを意識しましょう。

「集合数」は、「ここに5個のお菓子があります。」というように、モノの多さを表すものです。

「順序数」は、「●●は何番目かな?」というように、順番について表すものです。

「車が3台停まっています。後から2台来たら全部で何台?」

「こっちから数えて4番目のドーナツをください」

など、4歳ではおもちゃやお菓子を使って「集合数」や「順序数」を意識させるとよいでしょう。「あの子はもう足し算ができるのに…」と不安になる保護者もいるかもしれませんが、焦る必要はありません。この時期は、お子様の身近にあるものを使いながら、数の概念を楽しく教えていくことから始めましょう。

3.ひらがなの読み書きについて

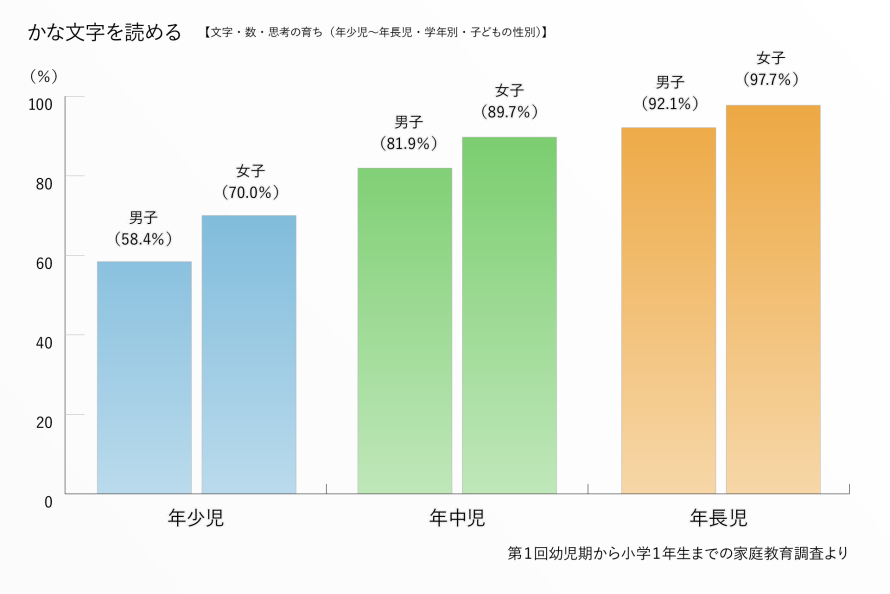

文部科学省の調査によると、年中児で「かな文字を読める」子どもの割合は、男の子81.9%、女の子89.7%で、多くの子どもが4歳頃からひらがなを読み始めます。

もちろん個人差がありますので、「早く覚えさせないと」と保護者が焦って無理に勉強させるのではなく、お子様の発達に合わせて、遊びを取り入れながら進めましょう。その中でおすすめするのが、「カルタ遊び」です。カルタは目や耳、手を使って遊ぶため、お子様の五感を刺激しながら遊べます。最初は「りんご」、「でんしゃ」など簡単な言葉のカルタから始め、慣れてきたら文の少し難しいカルタに挑戦するとよいでしょう。

楽しく勉強するためのポイント

4歳のお子様が家で勉強するときは、保護者がいかに「楽しく勉強させるか」が大切です。次の5つのポイントを意識して、勉強を楽しい時間にできるよう心がけましょう。

思い通りにいかなくても怒らないこと

お子様と一緒に勉強をするときは、できないからといって怒ったり、イライラしたりしないように心がけましょう。

勉強中に叱られると、子どもは勉強が「楽しい時間」と思えなくなります。この時期、始めから完璧にできる子どもはまずいません。できないことを怒るより、できたことに目を向けて、一つでもできたことがあったら、たくさん褒めてあげましょう。

嫌がることは無理強いしないこと

もしお子様が勉強を嫌がったら、無理強いせずにお休みしましょう。

ついつい保護者は「●●を勉強しておくと、絶対に将来役に立つから」と力が入ってしまいがちですが、お子様がやる気のない状態で勉強を続けても、なかなか身に付きません。もちろん将来を考えると好きなことばかりしていられませんが、少なくとも小学校入学前の時点で勉強が嫌いになるのは避けたいものです。この時期は「勉強は楽しいもの」と思わせるように、無理強いせずに遊びと結び付けて取り組ませるようにしましょう。

子どもが興味を持ったことを中心にすすめること

家庭で楽しく勉強するためには、お子様が興味を持ったことを中心に進めるのがよいでしょう。

興味があることを学んでいる時間はとても楽しいものです。電車が好きなお子様なら、電車の数を数えたり、電車の名前を覚えることで、数字や文字への興味が広がります。「学ぶことは楽しいことだ」と分かると、自然と自分から学びたいという気持ちになります。保護者はお子様を無理やり机に向かわせるのではなく、「勉強=楽しい」とお子様が思えるような環境作りをサポートしましょう。

楽しめるような工夫を生活に取り入れること

お子様の興味に合わせて、勉強を楽しめるような工夫を生活に取り入れましょう。

カレンダーを使って数字を読んだり、お店屋さんごっこで足し算や引き算のイメージを膨らませたり、好きな図鑑で文字を覚えたりと、お子様が興味を持つことは千差万別ですし、その日の気分によってもバラバラです。その時のお子様が興味をもっていることを大切に、遊びの要素を入れながら楽しんで勉強を進めましょう。

保護者も一緒に楽しんで参加すること

お子様が楽しく勉強するための最後のポイントは、保護者もお子様に付き添い、楽しく勉強することです。

幼児期の子どもは、親と一緒に勉強したほうが、集中できる時間が長くなると言われています。その理由は、「勉強するときは大好きなお父さん・お母さんが隣にいて、褒めてくれるから」です。 この時期は、保護者と一緒に過ごし褒められることを何よりも大切に感じています。つまずいている時は保護者が丁寧にサポートし、笑顔を心がけ、勉強の時間を楽しいものにしましょう。

4歳の子どもの勉強時間の目安は?

子どもの集中力は「年齢+1分」程度で、4歳であれば4~5分が限界と言われています。

机に向かい、じっくり何かに取り組む習慣を作ることが大切なので、「少なくとも5分」などと時間にこだわり過ぎる必要はありません。まずは1日5分、机で好きな遊びをすることから始めます。途中でお子様の集中力が切れてしまったら早めに切り上げてもよいですし、まだまだ集中力が続きそうなら、もう少し長く時間をとるなど、お子様の意欲をみながら柔軟に取り組みましょう。

集中力を途切れさせないためのポイント

ここからは、お子様の集中力を途切れさせないためのポイントを紹介します。環境や生活習慣、保護者の対応を改善するだけでも、お子様の集中力は大きく変わりますので、ぜひ参考にして下さい。

環境を整える

集中力を途切れさせないために、テレビを消す、絵本やおもちゃなどを片付ける、兄弟は別の部屋で遊ばせるなど、集中しやすい環境を整えましょう。子どもは大人よりも周囲の環境に敏感で、ちょっとしたことですぐに集中力が途切れてしまいます。勉強を始める前に、まず集中できる環境を整えましょう。

生活習慣を整える

子どもの集中力は、バランスのよい食生活や十分な睡眠などの生活習慣が大きく影響します。夜遅くまで起きている、朝ごはんをしっかり食べていない、お菓子ばかり食べているといった生活習慣の乱れは、集中力を低下させる一因です。十分な睡眠時間を確保し、バランスのよい食事を心がけるなど、幼児期から規則正しい生活習慣を身に付け、集中力を高めるための基礎を作りましょう

興味のあることを思う存分させる

子どもの集中力を高めるために、興味のあることを思う存分させましょう。将棋の藤井聡太八冠の家庭では、何かに集中しているときは絶対に途中で止めないように心がけ、それが人並外れた集中力を培ったと言われています。 塗り絵をする、ブロックで何かを作る、図鑑を読むなど、お子様が興味を持っていることなら何でもよいので、無制限にさせてみましょう。興味のあることを思う存分やってきたことで培った集中力は、将来勉強やスポーツなどのあらゆる場面で発揮されるようになります。

「ごほうび」を使いモチベーションを上げる

集中力を高めるために、「ごほうび」をうまく活用するのも一つの手です。「これが終わったら好きなテレビを観てもいいよ」、「全部できたらおやつにしようね」などと声を掛け、モチベーションを上げるのもよいでしょう。毎回ごほうびに頼るのは考えものですが、ごほうびをきっかけに集中する習慣がつき、できる嬉しさや面白さを感じられることもあるので、賢く活用しましょう。

習い事を始めるという選択肢も

「家で勉強をすると、甘えてしまってなかなかはかどらない…」

「習い事を始めたいけれど、4歳に習い事はまだ早い?」

という悩みをお持ちの保護者もいらっしゃるかと思います。学研教育研究所の調査によると、約40%の4歳児が習い事をしているという結果でした。習い事を始める場合も、やはり「お子様が興味を持っているもの・楽しめるもの」を選ぶことがポイントです。ここからは、習い事を始めるメリットと、その際の注意点を紹介します。

習い事を始めるメリット

習い事をするメリットは、専門の先生から直接指導を受けることでスキルを効率よく身に付け、心身ともにお子様が成長できる点です。たとえば、保護者が英語を話せなくても英会話スクールに通えばお子様は英語を少しずつ身に付けることができます。

初めてのことに挑戦するチャレンジ精神が身に付いたり、お子様の適性が分かったりと、スキル習得だけではないメリットもあります。

習い事を始めると、先生はもちろん幼稚園や保育園以外のお友だちとも関わり、お子様の交友関係が広がります。先生やお友だちとの関わりを通して、お子様のコミュニケーション能力も高められるでしょう。大勢でレッスンを受けるような習い事の場合は、小学校入学に備え、集団生活に適応しやすくなるというメリットもあります。

習い事を始めるときの注意点

習い事を始めることで、その分家にいる時間が短くなります。。4歳児はまだまだ遊ぶことが一番の仕事で、自由に遊ぶことを通して多くを学んでいます。習い事の時間が増えることで、お子様によってはそれが大きなストレスになることも考えられるので、習い事をしに外へ行くことを楽しめているかどうかを、注意して見るようにしましょう。

また、習い事を始めると月謝や教材費などの費用が発生します。習い事へ通うには保護者の送迎が必要で、これを負担に感じる人もいます。習い事で知り合った保護者同士のお付き合いが発生することもあり、「面倒だな」と感じることもあるかもしれません。発生する費用や送迎などについて、ご家庭で対応できるかどうかをきちんと検討することが大切です。

ここまでご紹介したとおり、4歳児が楽しく勉強するためには

上記のような対策を行う必要がります。

しかし、家事・育児・仕事などもあるし、それにプラスして色々なことを追加していくのは大変、、、

分かった気がしてもポイントをおさえながら実際にするのは大変そう、、、

などのお悩みをかかえていませんか?

もっと手軽に、子供が勉強に取り組んでくれたらなぁ、、、

と。

自己肯定感が高まる要素が盛りだくさん。

さらに幼児期に学ぶ内容をまるっと学習できる。

お受験(小学校入学試験)対策としても活用できる。

そんな方法があったら試してみたくはありませんか?

などに加え、

さらにママ・パパは幼児教育の知識やスキルも身に付けられる。

そんなツールが「天神」幼児タブレット版です。

今なら自宅にタブレットが届く無料体験も受付していますので、ぜひ試してみてください。

幼児期は脳は6歳までに90%ができあがると言われます。

「幼児教育はまだ早い」と思われている方ほど、早めの取り組みをおすすめします。