【0~4歳の言葉の発達段階の目安とは?】幼児の言葉を引き出す6つの実践的声掛け方法

幼児の言葉の発達には個人差がありますが、周囲の子どもたちと比べると「うちの子は言葉が遅いのでは?」と心配になることもあるでしょう。特に3歳のお子さんが幼稚園に入園する際、周りの子どもたちがたくさん話しているのを見ると不安になるかもしれません。

この記事では、言葉の発達を促すための具体的な方法について解説します。赤ちゃんを含め、子どもの言葉の発達を促すための適切な接し方を紹介します。

言葉の発達にはコミュニケーションが必須

言葉を発達させるためには、自分の伝えたいことを相手に伝えることができ、相手の意図を理解しようとする力であるコミュニケーション能力が必要になります。そのコミュニケーション能力の土台となる力が下記の3つの力です。

基本的に、言葉は何かを伝えたり受け取ったりするために使うものです。しかし、ジェスチャーや表情、声色、声量などでその言葉に含まれる気持ちを読み取る必要性もあります。コミュニケーションは人との関係の中で育っていくものです。ではそんなコミュニケーション能力の土台となる3つの力を具体的に説明していきます。

語彙力の発達

「語彙」とは、知識として使用できる単語の総数を指します。語彙の習得は子どもに限らず、大人になっても日常的に続くものですが、増え方は一定ではありません。下記は1歳から3歳の語彙増加の目安を表にしたものです。

| 年齢 | 語彙数 |

| 1歳 | 2~5語 |

| 1歳半 | 50語 |

| 2歳 | 200~300語 |

| 2歳半 | 450~500語 |

| 3歳 | 1000語 |

習得単語が50を増えた頃(1歳半~2歳にかけて)爆発的に語彙を習得します。この時期は個人差があります。2歳なのに50語程度しか言葉を知らないから心配になる必要はありません。2歳の時期に全く話をしなかった子どもが3歳になったらおしゃべりになったというケースも少なくありません。優しく見守っていきましょう。

また、語彙力を伸ばすために効果的な方法もありますので、気になる方は下記記事も参考にしてみてください。

音韻(音を並べる力)の発達

音韻は、分かりやすく言うと音色のことです。言葉自体にリズムがあることに気づき、「まんま」は「ま」と「ん」と「ま」の3拍の言葉ということを理解できるようになります。この音の持つリズムをとらえられるようになると、しっかりとした受け答えが出来るようになります。

また、音韻を伸ばすためにはしりとりなどの遊びが効果的と言われています。小学校受験でも「しりとり」の問題を用いる小学校があります。小学校受験対策だけでなく、子どもの言葉の発達が気になる方はぜひ参考にしてみてください。

文法力の発達

子どもが言葉を使いだす際は「まま」や「ぱぱ」「まんま」など、単語1つだけを使った話からスタートしますが、年齢を重ねるごとに単語を並べて話が出来るようになります。少しずつ文法という、言葉を組み立てるきまりを習得し、話を具体的に組み立てることが出来るようになります。下記は年齢別の文法発達の目安となります。

| 年齢 | 文法の発達 |

| 2歳頃 | 2語文(「まま」「ぱぱ」「きて」等) |

| 3歳頃 | 3語文(「◯◯ちゃん(名前)・まんま・たべる」「まま・おやつ・たべたい」等) |

| 4~5歳頃 | 助詞を使用できる(「おやつ・を・たべたい」「ようちえん・に・いく」等) |

助詞の「と」を使い、単語をつなげることが出来るのは3歳頃から、「が」「を」を使って周りの様子などを伝えることが出来るようになるのは4歳頃から出来るようになっていきます。

年齢ごとに見る言葉の発達段階

言葉の発達には、文部科学省の保育所保育指針という指標があります。しかし実際には個人差があり、指標に当てはまらないことは少なくありません。じゃあ、何を指標に発達段階を機にすればいいのでしょうか。言葉の発達は年齢の指標よりも発達の順序が大切です。下記は発達の段階をわかりやすくまとめたものです。

| 年齢 | 発達段階 |

| 0歳 | 前言語期(しゃべり始める前の時期) |

| 1歳 | 初語(喃語を経て初めて発する言葉「まま」「まんま」などの幼児語を発する) |

| 2歳前 | 語彙爆発(一気に大量の言葉を話し始める) |

| 2歳半 | 文で話をする(徐々に単語をつなげて話をすることができる) |

| 4歳 | 複雑な表現(助詞などを使って成立する文章を使用できる) |

言葉を引き出す声かけのポイント6つ

子どもに言葉を覚えてほしい気持ちが勝って「これはお箸」「これはコップ」「これはテレビ」「これは絵本」など、単語を教えることを目的に話をしていませんか?しかし、一方的に言葉を教えていくことで子どもの言葉の発達を促進することはできません。ここでは「言葉を引き出す声かけ」としてやるべきこと、やるべきではないことをまとめました。

三項関係を意識する

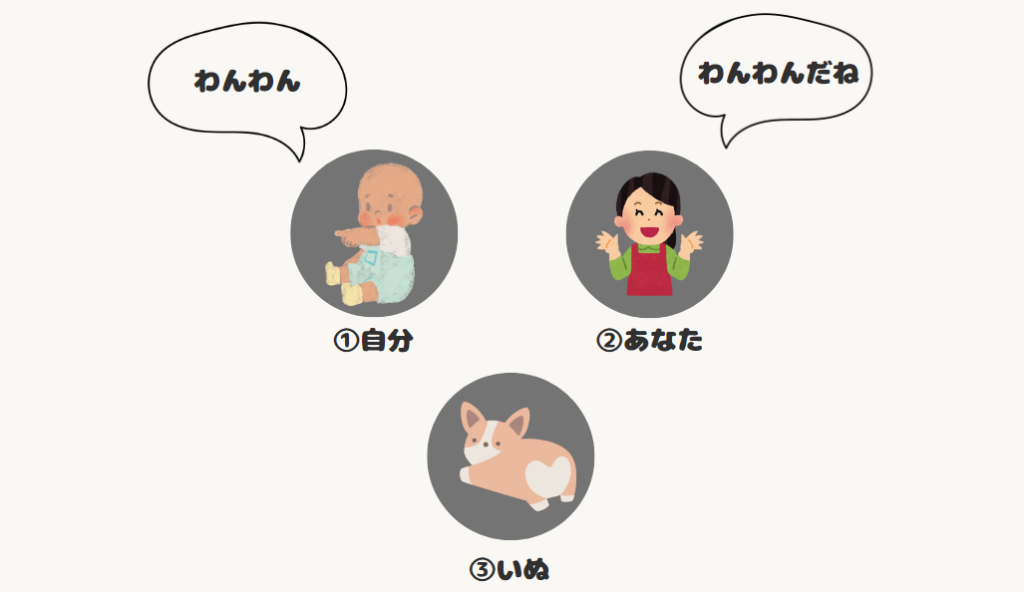

言葉を話し出すプロセスとして「三項関係」があります。この参考関係とは「①自分」「②あなた」「③もうひとつ」の関係の事です(下図参照)。

相手にも自分と同じものを見てほしいという気持ちがあります。これは共同注意と言い、保護者が子どもと同じものに注意を向けることを言います。この三項関係は子どもとコミュニケーションをとる上での土台になりますので、子どもの話を聞くとき、子どもと話をするときはいちいち手を止めて同じものを見てあげることで言葉の発達を促します。

子供の興味に沿った声かけ

小さな子どもにとって大人が言葉を出し、注目しているものを切り替えることは簡単ではありません。大人が子どもの興味に合わせて言葉を出すことが大事です。下記の例を参考にして日常生活の声掛けに活かしてみましょう。

ふわふわ・かわいい・だっこ・わんわん・いぬなど

乗る・走る・ブーブー・タイヤ・ドア・1台など

スイッチ・リモコン・テレビなど

めくる・えほん・1ページなど

それぞれ興味があるものに関してイメージできる言葉を投げかけてあげることが大事です。

言葉のレベルを合わせる

たくさんの量の言葉を投げかけたからと言って言葉を覚えていくわけではありません。子どもが現時点で話せる量やレベルに合わせる、次の発達段階のことを話す程度のレベルを心掛けて話をしましょう。簡単な指標として最初は言葉を「短く・簡潔」に、子供の成長に合わせて「長く・複雑」に段階を上げていきましょう。

0歳 → 声・リズム

1歳 → 赤ちゃんことば・オノマトペ

2歳 → 単語・2語文

3歳 → 2語文・3語文

赤ちゃん言葉に関してはたくさんのメリットがありますので気になる方はぜひ下記記事を参考にしてみてください。

必要以上の質問をしない

言葉を話し始めた子どもに対して、このチャンスにもっと言葉を覚えてほしい!という気持ちから「これはなぁに?」という言葉を子どもに投げかけていませんか?子どもがその言葉を知っているかどうか把握したい気持ちはわかりますが、上記2項目「子供の興味に沿った声かけ」「言葉のレベルを合わせる」にもあるように、子どもが楽しいと思えるような会話を行うことを意識することが大事です。

「これなぁに?」という質問

親の言葉を復唱させる

できなかったら◯◯!、できたら◯◯!という条件

子どもの真似をする

「知っている言葉」が「言える言葉」になります。子どもが興味を示していることや物に対して沢山話しをしていきましょう。質問をする必要はありません。まずは子どもの言葉の真似をしてあげることで、子どもは真似をすることを学びます。とにかく子供の話した言葉を拾って真似をすることも言葉の発達を促す手段の一つです。

発音の間違えを指摘しない

最初から完璧に発音できる子どもなんていません。話すことは口、舌、のど、鼻、肺、様々な器官を使って行う高度な運動です。成長に比例してしっかりした発音が出来るようになります。たとえ子どもが使う言葉が間違っていたとしても、大切なのは声を出して言葉を使うチャレンジをしていることを認めてあげて褒めてあげることです。とにかく子供に

と感じてもらうことが重要です。

ここまでご紹介したとおり子どもの言葉の発達を促すには

等が大事と説明しました。

しかし、家事・育児・仕事などもあるし、それにプラスして色々なことを追加していくのは大変、、、

分かった気がしてもポイントをおさえながら実際にするのは大変そう、、、

などのお悩みをかかえていませんか?

もっと手軽に、負担なく、「言葉の発達」を促してあげれたらなぁ、、、

と。

言葉の発達を育てる要素が盛りだくさん。

さらに幼児期に学ぶ内容をまるっと学習できる。

そんな方法があったら試してみたくはありませんか?

などに加え、

さらにママ・パパは幼児教育の知識やスキルも身に付けられる。

そんなツールが「天神」幼児タブレット版です。

今なら自宅にタブレットが届く無料体験も受付していますので、ぜひ試してみてください。

幼児期は脳は6歳までに90%ができあがると言われます。

「幼児教育はまだ早い」と思われている方ほど、早めの取り組みをおすすめします。

参考

- ことばをひきだす親子あそび – 寺田奈々(言語聴覚士) –