【モンテッソーリ教育】4~6歳におすすめのおもちゃと教具

4~6歳のお子様を持つ保護者の方で、「家でもモンテッソーリ教育をしたいけれど、どんな教具があるのかわからない」という方や、「今から始めるにはもう遅いのではないか」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

モンテッソーリ教育では子どもが自分自身で成長するための必要な能力を得ようと、ある事柄に夢中になる時期があります。それを敏感期と呼び、その時期に応じた環境を与えることで子どもの能力は飛躍的に向上するとされています。そんな敏感期の成長をお手伝いするのがモンテッソーリ教具です。モンテッソーリ教具は乳児期だけでなく幼児期のお子様に合ったものもたくさんあります。むしろ、乳児期にはない4〜6歳にこそ現れる敏感期に対応した教具が用意されているため、ぜひ環境を与えてあげましょう。

本記事では4〜6歳の特徴や、モンテッソーリ教育における教育プログラムについて解説した上で、おすすめの教具をご紹介します。

4~6歳の特徴とおすすめのおもちゃ・教具

4〜6歳の子どもは手先の器用さや運動能力に加えて、自己コントロール力や自立心の芽生えが著しく見られるのが特徴です。そんな幼児期の子どもたちは、乳児期からの「感覚の敏感期」や「言語の敏感期」の他に、「数の敏感期」や「文化の敏感期」が見られるようになります。

「数の敏感期」は数字の読み方や数え方、数量の概念に興味を持ち、数への理解を深める時期です。そして「文化の敏感期」は動植物や自然、音楽など自分を取り巻く広い世界に興味を持つ時期で、子どもの世界が広がっていることがわかります。そして、この2つの敏感期に合わせたモンテッソーリ教育プログラムが「算数教育」と「文化教育」です。子どもたちは今まで育んできた五感や知識を存分に発揮して、新たな分野への理解を深めます。

敏感期や発達は個人差がありますので、何歳にどのタイミングで何の敏感期が訪れるかはお子様次第です。しかし、周りの大人が予め理解しておくことで、必要な時期に必要な環境を提供してあげられるため、どのような教具があるのか事前に把握しておくことをおすすめします。

ここからは4〜6歳におすすめのモンテッソーリ教具をご紹介します。発達の目的や提示の仕方も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

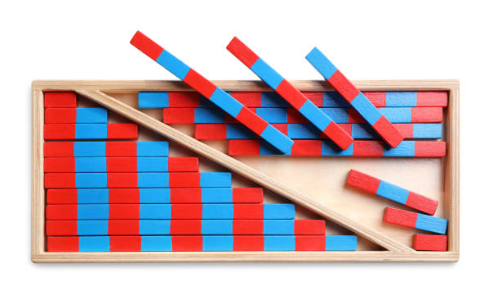

算数棒

算数棒とは、赤色と青色が交互に並んだ10本の棒で構成されているモンテッソーリ教具です。

【1】の棒は赤色が1つ、

【2】は赤色→青色、

【3】は赤色→青色→赤色、

というように【1】〜【10】までの数量(具体的な量)・数詞(読み方)・数字(文字)の関係が一致していることを学べるようになっています。棒の長さは赤色も青色も10センチと決まっていて、【2】では20センチ、【10】では100センチと、数と長さが比例しているため、感覚的に捉えやすいのが利点です。

①長さが長い【10】から順番に、奥から手前へ並べる。

全ての棒を並べたとき赤色と青色がそれぞれ縦一列に揃うことを確認する。

②【1】の棒を基準に、数字の読み方を確認する。

【1】の棒を【2】の赤色と青色の両方に順番に重ねるように当て、「いち」「に」と声に出す。

③同様に【3】~【10】まで行う。

④数量と数詞の確認ができたら、各棒に合った数字カードを見せて置き、数字としての理解を深める。

慣れてきたら、「3の棒はどれかな?」と数詞を伝えて、その棒を探すゲームのような遊びをするのもおすすめです。サイズが大きく扱いにくい場合は、家庭用のミニサイズもあるので検討してみてください。

紡錘棒(つむぼう)

算数棒と同様に、数量・数詞・数字を一致させることが目的の教具です。ただし、紡錘棒と専用箱を使うことで算数棒ではできない、0の概念を習得することができます。数の概念をしっかり理解するために、紡錘棒は必ず45本揃っていることを事前に確認しておきましょう。

①専用箱に書かれた1〜9までの数字を読む。このとき0については触れない。

②紡錘棒を1本取り出し、「いち」と読みながら1と書かれたマスに入れる。

【2】は「いち、に」と順番に棒を取り出し、2本の棒を輪ゴムで縛ってから2のマスに入れる。

③同様に【3】~【9】まで行う。

提示の際は棒がなくなったこととともに、0のマスには何も入っていないことを一緒に確認しましょう。0のマスに何も入っていない=0は数量的になにもないという「0の概念」の理解に繋がります。

また、紡錘棒をまとめる輪ゴムは、1がいくつか集合したものがその数字であること(例えば1が2つ集まったものが【2】)を感覚で理解するのにとても重要な役割を担っています。だんだんと多くなる紡錘棒をゴムでまとめているうちに、手の感覚を通してその塊の大きさや重さの変化に気付き、数量の理解が深まります。

メタルインセッツ

鉛筆を握って意識的に丸などの形が書けるようになったら、メタルインセッツを試してみるのはいかがでしょうか。メタルインセッツとは、曲線や直線で構成された10種類の図形がはめ込まれた鉄製の教具です。モンテッソーリ教具の中では、言語教育の中でも書くお仕事に属し、鉛筆を使って正しい姿勢で線を描くことと、幾何学への理解を目的としています。

①メタルインセッツと一緒に色鉛筆3色を用意する。

②用意した色鉛筆の1色目を使ってフレームに沿って線を描く。

③①で描いた線の上に重ねるようにしてはめ込み図形を置き、2色目で縁をなぞる。

④描いた図形の中に縦線を何本か描く。

「フレーム→はめ込み図形→フリーハンド」と、難易度を徐々に上げることで、段階的に書く力を養うことができます。また、角がある図形は描くことが難しいため、はじめは楕円形などの曲線から挑戦し、描くことに慣れてから三角形などの直線で囲まれた図形にうつるのがおすすめです。

最後の工程では、描いた図形の中に子どもの好きな線を描かせましょう。縦線だけではなく、格子状に描いたり塗りつぶしたりしても良いです。異なる図形を重ねてオリジナルの模様を作り出すのも楽しいでしょう。

時計

数字が読めるようになったら、時計の教具に挑戦してみてはいかがでしょうか。モンテッソーリ教具の時計は文字盤の1〜12の数字と13〜24の数字を入れ替えることができるため、子どもの敏感期に合わせて12時間制と24時間制の両方を使い分けることができます。また短針と長針も自由に動かせるので、好きなように回してみたり、実際の時計の時間を真似してみたりと、時間の概念がまだわからなくても、時計に触れることから興味関心に繋がるかもしれません。

前述したように、我慢などの自己コントロールができるようになるのは4歳頃からです。そのため時計に興味を持ったら、「15時になったらお片付けをする」など、時間を基準にした行動を始めてみるのも良いでしょう。生活リズムと結び合わせることで時間の感覚を養い、時計の理解に役立ちます。

世界の国旗

モンテッソーリ教育のプログラムの1つ、「文化教育」は小学校の科目における理科や社会に相当し、言語と算数以外の広い分野において子どもの興味に沿って考えられた教育です。子どもが興味関心から疑問を持ち、その答えを見つけて理解するまでの過程を大切にしています。子ども自身が自分を取り巻く環境に興味を広げていくことが目的です。

そんな「文化教育」のスタート地点として最適なのが国旗のお仕事です。子どもが扱いやすいサイズで本物に近い国旗の教具や、ピックのような国旗を付属の世界地図に刺して遊ぶ教具もあります。ここでは家庭でも取り組みやすい国旗のぬりえについてご紹介します。カラフルで様々なデザインが施された国旗は子どもの目にとても魅力的にうつるようなので、お子様が興味を持った際はぜひ取り組んでみてください。

①国旗が描かれた絵本や資料を見て国旗への興味や理解を深める。

②国旗と国名を確認する。

③好きな国旗のぬりえを用意し、本物の色合いを見ながら丁寧に塗る。

塗り終わった国旗は部屋の壁に飾るのがおすすめです。他にも、国旗カードを使って神経衰弱や文字探しをしてみても楽しいので子どもの発達状況に応じて挑戦してみてください。国旗だけでなく国への関心が見られたら、その国について調べるのも良いでしょう。国旗をきっかけに各国への知識を深めることができますよ。

地球儀

誰でも1度は触ったことのある地球儀ですが、モンテッソーリ教具の地球儀は他とは違う少し工夫された作りになっています。モンテッソーリの地球儀は世界への興味をもつことを目的としているため、最初から国名が書かれている地球儀は使いません。3〜4つの地球儀を使い分けながら世界への理解を深めていくのです。

①陸地はざらざら、海はつるつるとした肌触りの

「海と陸に分けられた地球儀」を使い、触覚を通して地球上の陸地と海を知る。

②大陸別に色がついた「色つき地球儀」を使って、触覚的感覚から視覚的感覚の理解に移る。

色分けされているため、大陸の区別も確認する。

③大陸への理解が深まったら「国名が書かれた地球儀」で世界の位置を確認する。

加えて、地球儀を展開したものが平面地図であることの理解へと繋げる。

モンテッソーリ教具の地球儀は、はじめは国名が書かれていない地球儀を使って触覚の刺激で感じ取るため、文字が読めない乳幼児も受け入れやすく、早い段階から楽しく取り組めます。なにより地球という壮大なテーマを、子どもが身近に感じられる陸(土)と海(水)から理解に繋げることは、これから世界への知識を広げるのに重要な過程と言えるでしょう。五感を通して学べる地球儀をぜひ親子で体験してみてください。

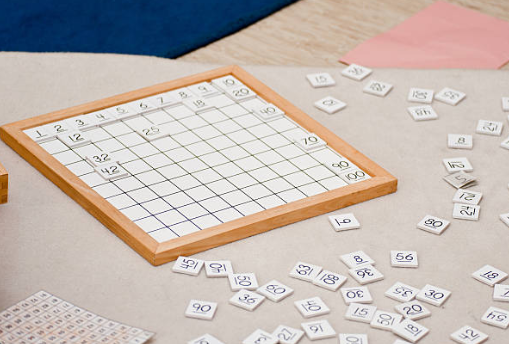

100並べ

100並べとは1から100までの数字が書かれたボードに、同じく1から100までの数字が書いてあるチップを並べることで、連続した数の順序が理解できる教具です。敏感期である子どもは、このようなコツコツと並べるだけの教具でも、とても集中して取り組めます。

①1から100までの数字が書かれたボードとチップを確認する。

②1から100までの数字が書かれたボードの上に、

同じ数字のチップを並べる。並べる順番は子どもの自由にさせる。

③並べ終わったら、1から100まで順番に声に出して確認し、

間違いがある場合子どもが自分で気づけるようにする。

最初は1〜10、11〜20と、まとまりのある少ない数字から始め、少しずつ数を増やしていきましょう。ボードには数字が書かれていないものもあるため、慣れてきたらガイドなしで100まで並べてみるのもおすすめです。木製のものが主流ですが、ホワイトボードとマグネットを使って手作りすることもできます。

まとめ

4〜6歳の特徴と、年齢に沿ったモンテッソーリ教具をご紹介しました。

秩序感や運動機能がほぼ完成する幼児期は、さらに幅広い分野へと視野を広げられる時期です。身近な物事から社会や世界、さらには宇宙に関心を持つ子どももいます。保護者を含めた周りの大人は、好奇心旺盛な気持ちを汲み取り、子どもが望む環境を与えましょう。その配慮が、モンテッソーリ教育の目標である、子どもの自立する心を育むことへと繋がります。

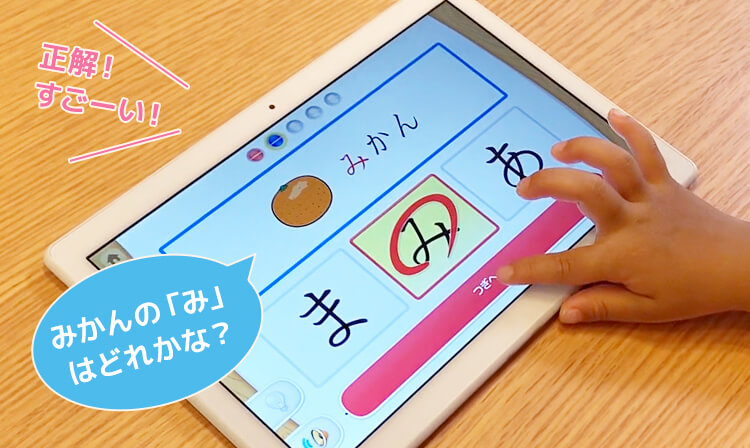

モンテッソーリ教育で大事な「自主性」や「主体性」を育てられる幼児タブレット教材

子ども自身が自分を育てる「自己教育力」を育てる教育であるモンテッソーリ教育。自主性や集中力、決断力や責任感など様々な力を育むと言われています。しかし、いくらモンテッソーリ系の幼稚園や保育園に通っているからと言って自宅では何もしなくていいの?、、、と悩まれていませんか?

では「モンテッソーリ教育で大事な自主性や、主体性を育てられる」教育ツールがあったら体験してみたくなりませんか?

「天神」幼児タブレット版は、「モンテッソーリ教育」「イエナプラン教育」「オルタナティブ教育」などの教育法に共通する「子どもの才能や個性を活かして伸ばす」特徴を備えた才育型の教育ツールです。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

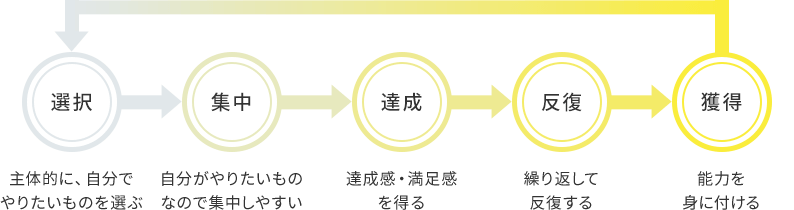

モンテッソーリ教育の考えを取り入れた学習システム

「天神」は開発段階からモンテッソーリ教育の考え、

特に「選択・集中・達成・反復・獲得の学習サイクル」を取り入れて開発されました。

「天神」なら、お子様の好きな目次を選択できるので集中して取り組め、

一問一答なので気が散らず、一問正解ごとに褒められて達成を実感でき、

スモールステップで反復して学習し、ゲーム感覚で楽しみながら能力を獲得できます。

「まわりの子と一緒」に学ぶのではなく、発達や興味関心に合わせた知育・才育環境を

お子様の「好き」を活かし、0歳から6歳までの全範囲から「これがしたい!」と思う内容をいつでも学べるのが「天神」です。知識、数量、言葉、記憶、思考の5系統62ジャンル、ひらがな、カタカナ、数、時計、図形、比較、朗読、百人一首などを収録。「好き」の気持ちを大事にして、いつでも好きなものを選んで使うことが出来ます。

カリキュラムを自動調整し、スモールステップで反復学習を重ねることが出来ます

天神はには、お子様の学習状況から自動でカリキュラム調整し、今日の問題を作成する機能があります。(※フリー学習ではどれでも好きなものがいつでも使うことが出来ます)問題も毎回少しずつ変化するので、飽きない反復学習でしっかり定着。

1問正解ごとに努力を評価!達成感、満足感、自己肯定感を育みます

幼児が集中できる時間は非常に短いものです。だからこそ一問一答形式。問題は短時間で完結します。また、一問正解するたびに「天神」が様々な言葉で褒めてくれるので、集中力もやる気も切らさず、「出来た!」を見守ることで自己肯定感も育みます。

「子どもの才能や個性を活かして伸ばす教育ツールを使ってみたい!」とお考えの親御さま、ぜひ、天神の無料体験をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。