【モンテッソーリ教育】1歳におすすめのおもちゃと教具

幼いお子様を育てていらっしゃるパパやママは「どんなおもちゃが我が子に合っているのだろう?」と1度は悩まれた経験があるのではないでしょうか。特に、周りの環境に興味や関心を持ち始める1歳の時期は成長が著しく遊びの幅も広がることから、おもちゃ選びが難航することも珍しくありません。しかし、そんな好奇心旺盛な時期だからこそ、子どもの意欲を育み、五感を刺激できるようなおもちゃ選びが重要です。

モンテッソーリの教具は子どもの「やりたい」気持ちに重点を置き、子どもが夢中になれるよう工夫された作りになっています。子どもの発達や興味に合ったモンテッソーリの教具を通して意欲を尊重することで、自立心の成長に繋げられるでしょう。

本記事ではそんな1歳の子どもの知的好奇心を引き出してくれる教具を種類別にご紹介します。

1歳の特徴とおすすめのおもちゃ・教具

前述したように、1歳という年齢は心身ともにできることが増える時期です。立つことができたり歩くことができたりと嬉しい成長を見せてくれますが、ときにはティッシュを大量に出されるなど、いたずらに見える行動も目立ちます。しかし子どもにとってはどちらも大切な学びの過程なのです。

モンテッソーリ教育では、子どもがある特定のことに強く興味を持ち、夢中になって繰り返す時期のことを敏感期と呼んでいます。そしてこの時期に適した活動を経験することで、その活動に応じた能力を簡単に吸収できるとしています。そのため、親が困った遊びだと感じる大量のティッシュ出しも、子どもにとっては自分を成長させるために必要な取り組みの1つということになります。

では具体的に1歳の子どもが興味を持つ行動にはどのようなものがあるのでしょうか。1歳~1歳6か月と1歳6か月以降に分けて、月齢に合った行動とおすすめのおもちゃ・教具を解説します。

1歳~1歳6か月に見られる行動とおすすめの教具

1歳〜1歳6か月の子どもが主にやりたがる行動は以下になります。

- 立ちあがる

- 歩く

- つまむ

- 引っ張る

- 出す

- 押す

- 開け閉めする

- 落とす

発達における個人差はありますが、1歳を過ぎると特に指先の発達が目覚ましく「握る」から「つまむ」ことができるようになります。指は第二の脳という言葉が有名ですが、モンテッソーリの教具にも手や指先を使うものが多く見られます。なぜなら、モンテッソーリ教育でも手先を動かすことで子どもの感覚が刺激されることを重要視しているためです。

ここからはそんな指先を使う1歳〜1歳6か月におすすめの教具をご紹介します。

指先の発達をサポートしてくれる「チェーンひっぱり」

コードや服のひもを引っ張り始めたらぜひおすすめしたいのが、チェーンひっぱりの教具です。チェーンひっぱりとは、箱やケースの中に入っているチェーンを穴から引っ張り出す遊びです。「つまむ」「引っ張る」といった手や腕の運動とともに箱の中からどんどん出てくるチェーンを満足いくまで引っ張ることができます。

また、穴の大きさを変えることで子どもが引っ張る時の力の調整が可能であり、上からチェーンを出し入れすることで上下運動に繋がったりと、いろいろな使い方のできる教具です。

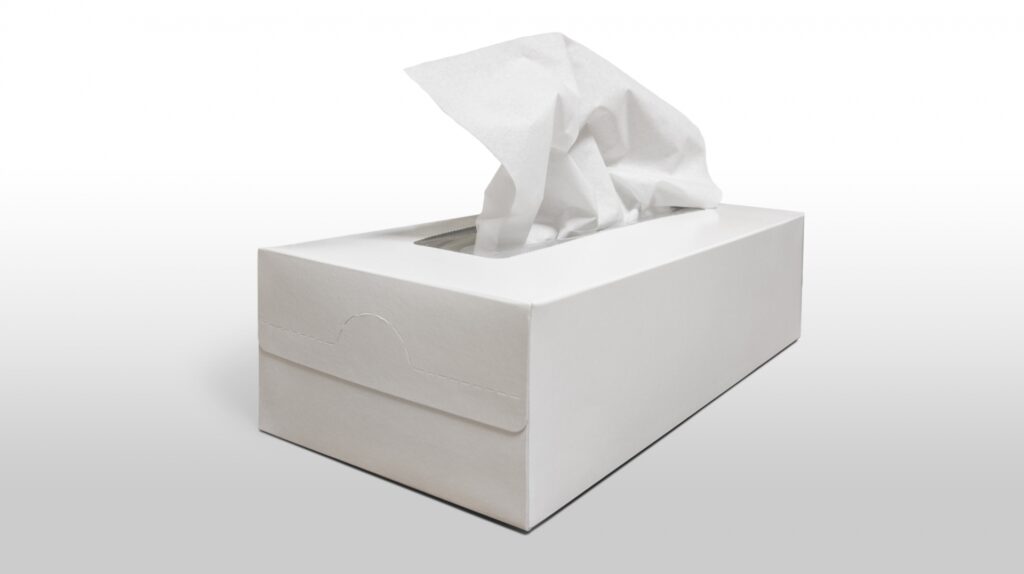

子どもに人気の「ティッシュ出し」

ティッシュ出しはその名の通り、ティッシュをひたすら出す遊びです。親からすると困った行動に思えるかもしれませんが、子どもにとっては感覚を養うとても意味のある遊びと言えます。子どもは、出しても次から次へと出てくるティッシュに「なんでだろう?」「次も出てくるのかな?」と好奇心が抑えられません。

また、ティッシュのふんわりとした肌触りや、少し力を入れただけで破れてしまうその形状は他の何かで代用するのは難しいでしょう。しかし、どうしても抵抗がある場合はティッシュに見立てた布を出すおもちゃも販売されているのでチェックしてみてくださいね。

体全体を使って遊べる「トイレットペーパー出し」

トイレットペーパーを引っ張ることも子どもにとっては感覚教育に繋がります。ペーパーの長さや回転するしくみにティッシュ出しとは違った魅力を感じることでしょう。棒や紐に引っ掛けた状態のものを引っ張る遊び以外にも、わざと床に置くことで転がったペーパーを追いかけるといった全身運動も可能になります。

こちらも、トイレットペーパーの代わりに長めに切ったフェルトをトイレットペーパーの芯に巻き付けることで代用可能となり、色や長さも調節できるのでおすすめです。

協応動作を促す「3色ふた開け箱」

モンテッソーリ教具の中に「3色ふた開け箱」というものがあります。赤・黄・青の3色の引き出しにつまみがついていて、手前に引くことで引き出しを開けることができる教具です。握るのではなく、つまみを親指・人差し指・中指の3本の指でしっかりつまむことと、手を手前に引くことがこの教具のねらいです。

また、開けたい色(場所)を目で見て確認し、手を動かして開けるといった、目と手の協応動作も養えます。

1歳6か月以降に見られる行動とおすすめの教具

次に、1歳6か月以降の子どもが主にやりたがる行動を見てみましょう。

- 走る

- ジャンプする

- 通す

- 貼る

- 引っかける

- はめる

1歳の初期に比べると、より高度な運動機能の発達が見られます。加えて指先の動きも成長し、通したいものや落としたいものの向きや角度を変えられるようになることも特徴です。

ここからは遊びの幅がさらに広がった1歳6か月以降のおすすめ教具をご紹介します。

力の加減が身につく「ストロー落とし」

ビーズやビー玉をつかめるようになったら、ストロー落としはいかがでしょうか。前項で紹介したビーズ落としのビーズをストローに変えただけのものですが、細くなっただけでなく穴以外の場所に当たると曲がってしまうその柔らかさに子どもは難しさを感じます。最初は短めのストローから開始し、できるようになったら少しずつ長くしてみましょう。何度も繰り返しているうちにストローをつかむ力加減や穴へ運ぶ感覚が自然と身につき、集中力も高まりますよ。

よりよい指先運動には「つまようじ落とし」

さらに高度な指先の器用さを要求されるのがつまようじ落としです。つまようじを指でつかみ、穴に入れますが、細いつまようじが入るほどの穴はとても小さく、神経を集中させて指先を動かさなければいけません。また、穴に入れる際は持ち方や入れる角度も重要になるため観察力も必要です。子どもがつまようじのような細いものをつかむ機会はめったにないため難易度はぐっと上がりますが、手指の器用さと集中力は格段に上がるでしょう。

安全のため、つまようじは先の尖っている部分を必ず切り落としてから使用してくださいね。

手首の運動に最適な「コイン落とし」

前項で紹介した教具と同じく、こちらも「落とす」ことを目的とした教具です。貯金箱におもちゃのコインを入れるシンプルな遊びですが、コインをつまみ、立てた状態で手首の角度を調節しなければ細い穴にコインは入りません。指だけでなく手首の動かし方がポイントとなり、子どもの考える力を育ててくれます。

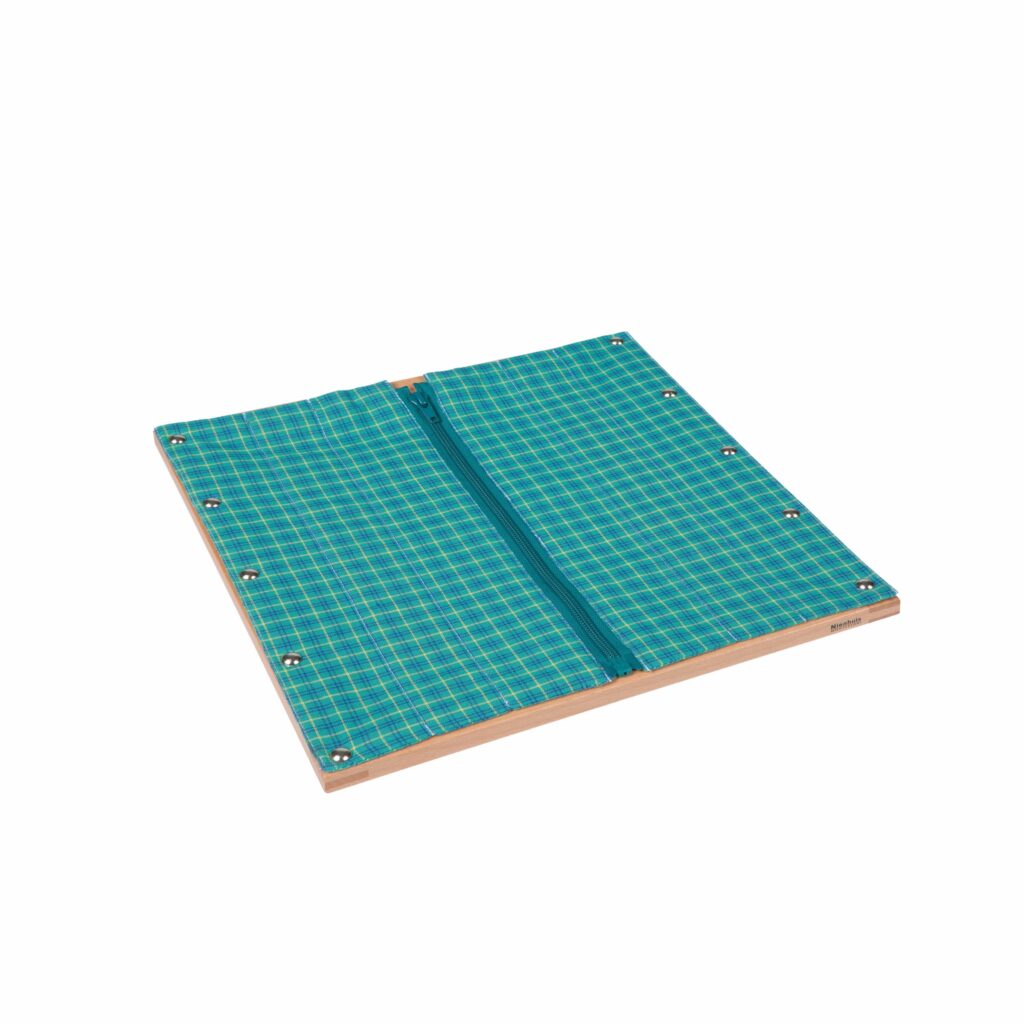

日常生活の自立に繋がる「ファスナーの着衣枠」

モンテッソーリ教育には子どもの敏感期に基づいた「日常生活の活動」という領域のプログラムがあります。子ども自身が日常の活動を実体験することで考える力を養い、普段の生活に必要な能力を高めることがねらいです。そこで、衣服の着脱を練習するために「着衣枠」という教具があります。ファスナーやボタンなど着脱に必要な動作を組み込んだ布地が木枠に取り付けられており、向き合って練習ができるので挑戦しやすくなっています。

木枠の代わりに段ボールなど厚みのある板のようなものを土台にし、布やフェルトにファスナーを付けると手作りでも代用できますよ。

素材の違いを楽しめる「髪ゴムとおし」

髪ゴムとおしとは、立てて置くタイプのキッチンペーパーホルダーを用意し、キッチンペーパーを差し込む棒にヘアゴムを通す教具です。いわゆる棒とおしと呼ばれる遊びですが、指先でゴムを広げながら棒に通すこの動き、靴下のゴムを広げる動作に似ていませんか?ファスナーの教具と同様に日常生活の活動に結び付く指先運動が養える教具ということがわかります。

ヘアゴムも太さの違いや、穴の大小、素材も布やプラスチック製など様々なので、子どもが夢中になれるものを探してみましょう。

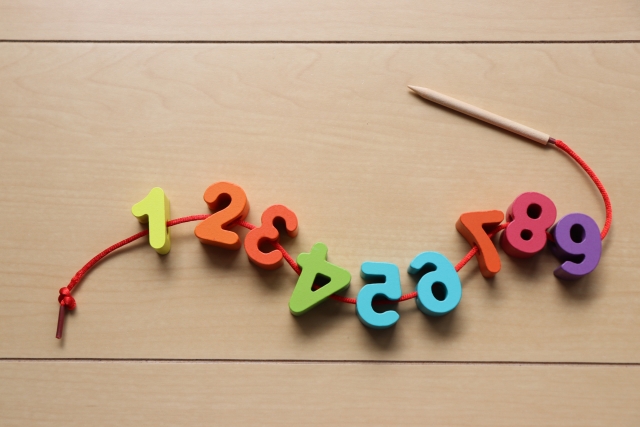

左右異なった動きが身につく「ひもとおし」

髪ゴムとおしなどの棒とおしができるようになったら、ひもとおしに挑戦してみましょう。ビーズにひもをとおす教具で、ビーズの穴とひもの先を見ながら両手を動かすため「目と手」の他に「手と手」の協応動作が必要となります。1歳児の場合、ビーズは穴のサイズが5〜10mmと大きなもの、ひもは先端に補助棒が付いているものを選びましょう。また、ひもの反対側を結んでおくことで通したビーズが抜けてしまうこともなく、安定したひもとおしの活動ができます。

空間把握能力が養える「ピッチャーのあけうつし」

ピッチャーのあけうつしとは、ピッチャーに水や豆を入れて、もう1つのピッチャーにうつす遊びです。手首や腕の動かし方が重要になるため、普段コップを使って飲み物を口に運べるようになった頃に始めましょう。

1歳の子どもに合ったピッチャーのサイズは300mlより小さいもので、はじめはプラスチック製など割れにくく軽いものがおすすめです。また、手首を動かすときに力が入りやすいよう、持ち手は人差し指から小指まで入るものを選びます。

道具を使った食事の基盤となる「スプーンのあけうつし」

ピッチャーのあけうつしと同様に、スプーンを使って決まった位置にものを運ぶ運動です。まずは口が広めなお椀を2つ用意し、1つにポンポンや豆などの運ぶものを入れておきます。そしてもう1つのお椀を近くに並べ、スプーンで運び移すという遊びです。ポンポンや豆をスプーンに乗せた状態で運ぶ作業はピッチャーのときよりも慎重さが必要になり、さらに集中力が高まります。

なにより、この教具の1番嬉しい効果は、食事のときにスプーンを使って食べ物を口に運ぶのが上手になるという点です。遊びを通して食事に必要な成長が少しでも身についてくれるとパパやママも助かりますね。

お箸や鉛筆を持つための指先の力を鍛える「トングのあけうつし」

スプーンを使ったあけうつしに慣れてきたら、次はトングのあけうつしに挑戦してみましょう。

プーンでは手全体で握って物をすくえたかもしれませんが、トングは親指・人差し指・中指の3本の指先を使わないと上手く挟むことはできません。トングで挟もうとする指の力と、落とさずに移動させようとする腕の力のコントロールが必要となり、それは後にお箸や鉛筆を持つために必要な能力へと繋がります。利き手の方から反対側へ移動させたり、次は逆に移動させてみたりと色々な動きをしてみるのも良いでしょう。

図形の理解を深める「はめこみパズル」

1歳半を過ぎると、日常的に出会う様々な形に興味を示すことがあるかもしれません。そんな敏感期が訪れたときにおすすめなのが、はめこみパズルです。

パズルといっても、大人が想像するような絵柄が敷き詰められたパズルではなく、丸・三角・四角の基本図形をかたどったピースを各図形に合った型にはめこむパズルで、別名かたはめパズルとも言われています。ひとつひとつにつまみがついているため、指でつまみやすく、型に合わせるときにはピースを回しやすくなっているのが特徴です。

図形の理解は丸から始まり、三角や四角の違いが認識できるようになると、動物など複雑な形のパズルも取り組めるようになります。

回す方向が自然とわかるようになる「ふたの開け閉め」

普段当たり前に開け閉めしているふたも1歳の子どもにとっては立派な教具になります。遊びとしてはふたを開け閉めするだけのシンプルな活動で、ふたを回して開けるものや、指を引っかけてパカッと開けるものなど、いろいろなものを用意してみましょう。さらに、小さいサイズのものだと支える方の手にも上手くフィットし力が入るため、活動がやりやすくなります。

何度も繰り返すうちに、回す方向が開けるときと閉めるときで左右反対になる動きを自然と身につけてくれますよ。

遊びを通して想像力が豊かになる「丸シール貼り」

子どもの想像力を養うため、色とりどりの丸シールを貼る遊びはいかがでしょうか。

一見簡単そうに見えるシール貼りですが、シールを剥離紙からはがして台紙に貼るという作業は指先をどれだけ上手に使えるかが試されています。たとえば、シールをはがしたときに接着面全部を指で覆ってしまっては紙に貼りついてくれませんし、接着面を上向きにはがしてしまうと紙に貼るための方向を考えなければいけません。つまり、指先の力ではなく器用さが必要になるのです。そのため、初めのうちは貼ることだけに集中できるよう無地の台紙に自由に貼りましょう。丸シールは20mmの大きめなものを選び、1つずつ切り分けておきます。

シールを貼った後、台紙を見ながら「何の形に見えるかな?」と親子で話し合ってみると、子どもの想像力に繋がりますよ。

楽しみながら生活の自立を図る「S字フックかけ」

より小さなものをつかめるようになったら、S字フックかけの遊びがおすすめです。S字フックかけとは、壁などにつけたフックにS字フックをつなげていく教具で、つなげる数が多くなるほど楽しくなるとともに達成感を覚えます。

S字フックはどんな素材の物でも良いですが、はじめは同じ種類のものを準備しましょう。色や素材を揃えることで子どもが抵抗なく活動できるようにするためです。

慣れてきたら、帽子をフックに引っかけるなど、子どもの身の回りの物を使って日常生活に取り入れると生活の自立心が芽生えますよ。

まとめ

1歳のやりたい行動と、その行動に合ったおすすめのモンテッソーリ教具について紹介しました。

モンテッソーリ教育では基本方針である自己教育力を引き出すため、子どもの敏感期に適した夢中になれる教具がたくさんあります。1歳という年齢は自己主張をはっきりと伝えることがまだ難しいため、周りの大人が子どもをよく観察し、敏感期を察知することが重要です。しかし、あくまでも活動の主体は子どもであるため、大人は環境を提供し、あとは見守りましょう。お子様の発達段階に合った教具をぜひ見つけてください。

「モンテッソーリ教育」の考えを取り入れた幼児向けタブレット教材

モンテッソーリ教育で自己肯定感、個性、自立性、集中力、決断力、責任感などさまざまな能力を向上させながら、子どもには小学校入学までに、しっかりとした学力も身につけさせたいというお考えをお持ちではありませんか?

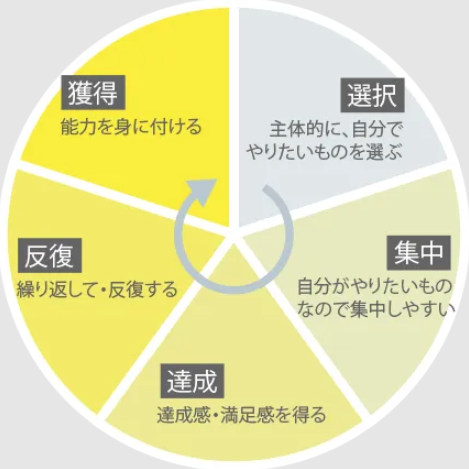

「天神」はモンテッソーリ教育の考えを取り入れ、0歳から6歳までに必要な学習内容を自己選択し、繰り返し・反復学習して満足感・達成感を得られる学習ツールです。

モンテッソーリ教育の根幹となるのは「教育の主体は子どもである」という考えです。「天神」も教育の主体を子どもに置き、「子どもが自発的に自らやりたい学習内容を選んで取り組む」ことに重点を置いています。

では、自主性や主体性を育てるためには、何をするべきでしょうか?

モンテッソーリ教育では、下記の形で学習を繰り返します。

主体的に取り組み、達成し満足感を得て「できる!」という自己肯定感を育む。その繰り返しによって学習習慣を身に付けながら、就学時(小学校入学時)までに必要な能力を獲得していきます。

こうした学習サイクル・学習習慣を身に着けていれば、その後の人生におけるあらゆる「学習」の機会で、新しい知識や考え方・技術などを身に付けやすくなります。

「天神」は、10,000問超の問題を収録し、お子様の興味を刺激し、学習状況に応じてカリキュラムを自動調整しながら反復学習を行います。※自由に学習内容を選んで学ぶこともできます。

実質的に、楽しみながら数万問の問題に楽しく触れることで、就学時までに必要な能力、学習習慣や学習サイクルを身に付けます。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

お子様の「好き」を活かしてほしいから、好きなものがいつでも使えるようにしました

収録されている問題5系統62ジャンル、約10,000問を常時使うことが出来ます。お子様の発達や興味関心は、教材の提供範囲に合わせて自在にスライドするものではありません。お子様の「好き」と感じたその瞬間を見逃さず、0歳から6歳までの全範囲から「これがしたい!」と思う内容をいつでも学べるのが「天神」です。また、お子様の学習状況に合わせて自動でカリキュラムを毎日調整して出題する機能もあります。

1問ごとに集中力を切らさずに問題に取り組み、達成感と満足感を得る仕組み

幼児が集中できる時間は非常に短いもの。だから天神は1問1答形式、問題を短時間で完結し集中力を途切れさせません。また、1問正解するごとに「天神」がいろいろな言葉で褒めてくれるので、達成感や満足感も得ることが出来ます。多くの褒め言葉で、子どもの自己肯定感を向上させます。

少しずつ出題内容を変化させることで、反復学習に意味を持たせました

覚えるために類題を多くこなしたい。でも、同じ問題ばかり表示されてしまう…。などということはありません。天神なら毎日少しずつ出題内容が変化。飽きない反復学習でしっかり学習内容を定着させます。反復学習を促すために

「モンテッソーリ教育」の学習サイクルを取り入れるなら、まずはお試しで天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。