今すぐ「折り紙」を取り入れたくなる!知識が無くても手軽に子どもの集中力を向上させる方法

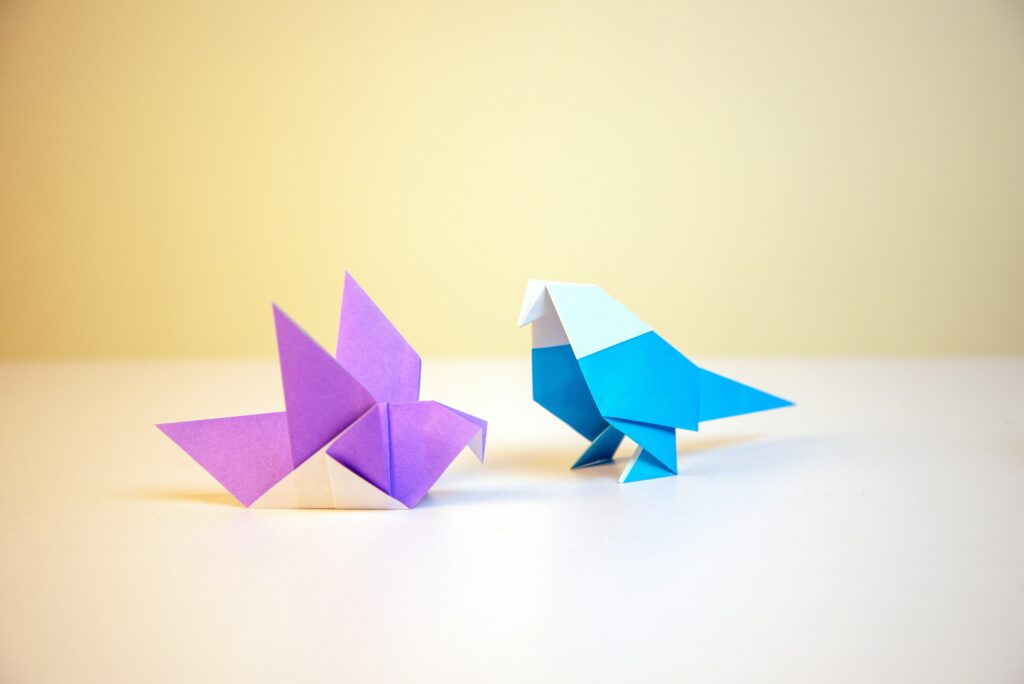

折り紙で遊んだ記憶は誰にでもあると思います。熱中した時期があったり、上手に折るために何度も挑戦したりした経験がある人もいるでしょう。折り紙は日本の伝統的な遊びの一つで、古くから老若男女に広く親しまれていますが、折り紙には脳を刺激して活性化する教育効果があることをご存知でしょうか?

今回は、折り紙をおすすめする理由や、集中力・忍耐力・思考力などがぐんぐん伸びる5つの知育効果について詳しく解説します。折り紙に使う紙の選び方や、折り紙が苦手な子どもへのアプローチの仕方なども紹介しますので参考にしてくださいね。

子どもの集中力を気にされて折り紙を検討されていますか?集中力が続かないのはワーキングメモリーに問題があるかもしれません。ワーキングメモリー不足はトレーニングによって改善することが出来ます。子どもの集中力や記憶力を不安視されている保護者の方はぜひ下記記事も参考にしてみてください。

集中力を向上させる上で、なぜ折り紙がおすすめなのか

折り紙を折るときは、完成までの時間、一枚の紙を折る作業に向き合い、きれいに折り終わるためには、作業に集中する必要があります。幼児期は、生涯にわたる学びの基礎を築く大切な時期です。幼児期に学習意欲につながる好奇心や探究心を培い、集中して取り組む力をつけておくことで、小学校に入学してからの学習がスムーズに進みます。

ここでは、なぜ折り紙が幼児教育におすすめなのかという理由について解説します。

脳を刺激する効果がある

前頭葉の成長を促す

折り紙で作品を作るときは、どうやって紙を折ればよいか考えて形をイメージしながら折っていきますよね。この考える行程で思考・記憶・学習を司る前頭前野が鍛えられるほか、手指を使って紙を折ることで運動野が刺激されるのです。前頭前野や運動野のある前頭葉は、集中力・注意力・思考力・判断力・創造力などの様々な機能が集中していて「脳の司令塔」と呼ばれています。

ドーパミンが分泌される

ドーパミンは、「幸せホルモン」ともいわれる神経伝達物質です。一生懸命考えながら細かい作業を進めると、完成したときに脳内でドーパミンが分泌されて「嬉しい」「楽しい」と感じます。前頭葉の発達が促進されるとともに、ドーパミンの分泌効果によって意欲や前向きな気持ちが生み出されるというわけです。

いつでもどこでも手軽に遊べる

リーズナブル

大がかりな道具や事前準備の必要がなく、手軽に遊べるのが折り紙の魅力です。身近な100円ショップにも豊富な色・柄・サイズの折り紙が置かれていることが多く、子どもと一緒にお気に入りの紙を選ぶのは楽しいものです。紙の購入時から関わることで、子どもは1枚の紙と作品とのイメージの違いを実感しやすくなります。折り紙用の紙は色々な場所でリーズナブルに入手できます。

かさばらない

折り紙はコンパクトでかさばらないため、持ち運びが便利で遊ぶ場所を選びません。外出先でも簡単に取り出して遊べるので、時間調整などで子どもが退屈しそうなときなどは、バッグに折り紙を忍ばせておくとよいでしょう。また、小物用の引き出しや本棚の一角に片づけておける折り紙は、収納場所について悩むことがなく便利です。

全年齢の発達段階に合わせて遊べる

折り紙は、1枚の紙で簡単にできるものから複雑な過程を経て完成するものまで、種類が多くバリエーションに富んでいます。物の形を作ったり幾何学模様を楽しんだり、発達段階に合わせて全年齢の子どもが遊べます。折り紙に興味を持っている子どもに、こんな物も作れるよと写真や動画で難易度の高い作品を見せると、創作意欲が一層高まるでしょう。

折り紙による5つの知育効果

これまで脳の活性化など折り紙のおすすめ理由について説明してきましたが、ここからは知育効果について詳しく紹介します。親子で何気なく折り紙を折るだけでも楽しいものですが、この5つの効果を知った上で適切な声掛けをすれば、子どもの不得手な部分を一緒に遊びながら伸ばすことができますよ。

1.集中力・忍耐力

折り紙は、小さな紙を折ることに集中して取り組む必要があります。自分の作業に集中するだけでなく、教えてくれる人の話を聞いたりお手本となる折り方に注目したりする場面もあるでしょう。手順に沿って折っていく過程では、順序立てて進めることの大切さを学びます。分からないことやできないことをそのままにして途中で投げ出してしまうと完成しないので、折り紙遊びで最後まで根気よく続ける忍耐力も養われます。

2.思考力・想像力

折り紙を折るとき、子どもはどうすればおとなのように上手に折れるのだろうと考え、紙の向きを変えたり上下を入れ替えたりして折りやすい方法を模索します。小さな頭の中で精一杯の思考力・想像力を働かせているのです。折り紙に慣れてくるとどんな工程でどういう形ができていくのか、自分の経験による記憶から次の形を予測する楽しさを覚えていきます。

3.空間認識能力

空間認知能力は、視覚でとらえた距離感や奥行などの位置関係を再現する力のことで、日常生活をおくるために欠かせない能力です。子どもは折り紙を完成させようとして目で見た情報から見えない部分を推測し、物の形や位置、向きなどの立体空間を正確に把握しようとします。また折り紙は、遊びながら目で見て手の動きで形を作るため、「目と手の協調性」のトレーニングにもなります。

4.コミュニケーション能力

幅広い年齢層に親しまれている折り紙は、親子だけでなく様々な場面で色々な人と遊ぶことができます。機会があれば、祖父母や親戚、知り合ったばかりの友だちなどと折り紙を通して交流しましょう。新しい折り方を教わったり、得意な折り方を披露したり、作った作品を交換するなどで話が弾みやすくなりますよ。折り紙は、コミュニケーション能力を磨くツールとして活用することが可能です。

5.手指の巧緻性

紙の端と端をきっちり合わせたり折り目を真っすぐつけたりするためには、手指の力加減を調節しながら集中して細かい作業に取り組まなければなりません。指先には第2の脳といわれる末梢神経が集まっているため、折り紙で複雑な指の動きをしようとすることで脳が活性化します。手指の巧緻性が高まり指先が器用に動かせるようになると、ハサミやのりなど道具の使い方も上手になります。

折り紙遊びのコツ

折り紙の遊び方にもコツがあります。ここでは、折り紙に使う紙の選び方や子どもへの接し方など、知育効果を高めるためのポイントを紹介します。

紙の大きさ

折り紙は、小さい紙で作ると難易度が上がり、紙が大きくなるほど折りやすくなって失敗が減ります。指先に複雑な力を入れるのが苦手な子どもには、新聞紙で兜を作るなど手全体を使って折れる大きな紙がおすすめです。A4のコピー用紙を正方形にして使ってみてもよいですね。

紙の厚さ

紙の厚さが薄すぎると、紙をつまむときに指先の器用さが必要だったり、型崩れしやすくて扱いにくいものです。逆に厚すぎる紙は、折るときに強い力が必要なことから失敗しやすくなります。折り紙に使う紙は、子どもの意欲や取り組みの段階に応じて使いやすいものを選ぶことが大切です。

おとなの関わり方

折り紙遊びは勉強ではないので、ほめてやらせるというよりまずは子どもと一緒に楽しむのが一番です。同じものを作ったり、一回ずつ交互に折って親子で一つの作品を完成させたりしてメリハリをつけながら遊びましょう。また、子どもが一人で出来ないときだけ手伝うようにして、手を出し過ぎないことも重要です。作品が出来上がったら、具体的に作る過程のどういう点が良かったかを伝え、親子で完成を喜びたいですね。

苦手な子が楽しくなる工夫

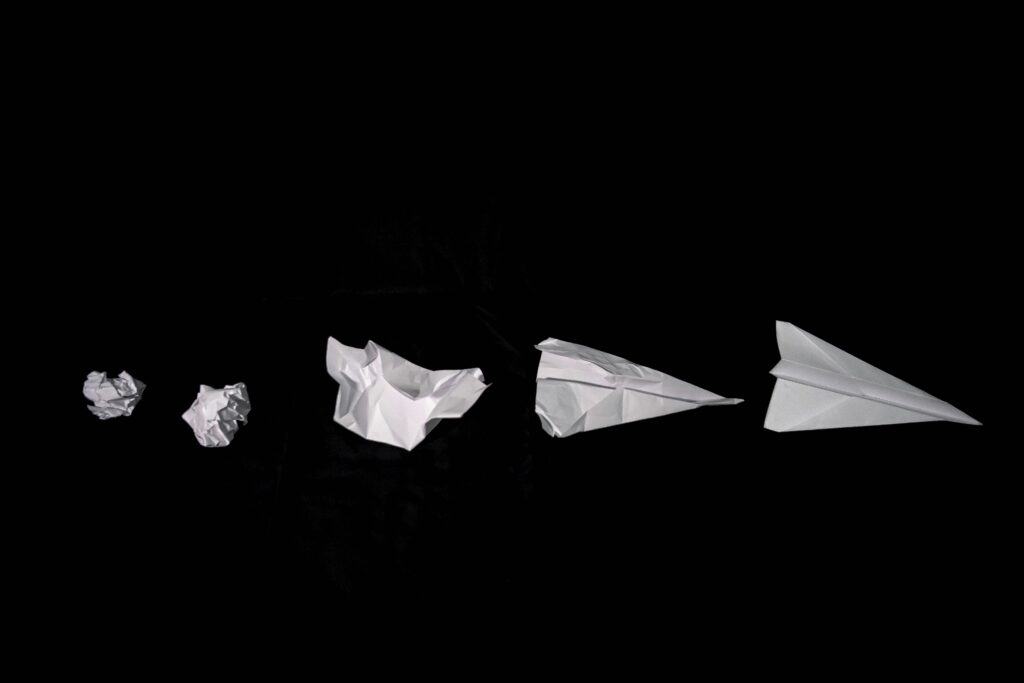

折り紙に興味がなかったり、折り紙が苦手な子どももいます。子どもが達成感を感じやすいように折り紙のハードルを下げて、苦手意識をなくす工夫をしてみましょう。たとえば色紙を丸めて作ったぶどうの粒を壁飾りに利用したり、2~3回折れば完成する簡単な作品から始めたり、ワークブックを活用したりと工夫することで折り紙の楽しさを知ってもらえるとよいですね。

まとめ

幼児期は生活や遊びなど全ての経験が「学び」につながる大切な時期です。中でも折り紙遊びは、リーズナブルでかさばらないという取り扱い上のメリットがあるほか、何よりも集中力や思考力を伸ばす知育効果に優れています。もし「お子様の集中力が続かない!」とお悩みの保護者様がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びの一つとして取り入れてみるのはいかがでしょうか。

折り紙だけで子どもの集中力が改善しない場合

お子様に関するお悩みで、下記のようなことでお困りごとがある場合、折り紙だけで集中力を改善することは難しいと言えます。

・授業、勉強に集中できていない

・先生の問いかけや指示に従えない

・会話のキャッチボールが続かない

・複数の指示を覚えられない

・忘れ物、なくしものが多い

・学習についていけずに支援級を進められている

上記のお悩みを抱える子どもは、ワーキングメモリ不足を疑う必要があるかもしれません。しかし、もし子どもがそうだとしたら、改善してあげることはできないのでしょうか?

デジタル学習教材「天神」は塾と共同で読み書き困難児向けの学習支援の有効性を3ヶ月間検証した結果、週1回たった10分「天神」をしただけで

上記の結果が得られ、この結果を日本LD学会に発表しました。また、小児科医院が運営している発達障害の子どもの為の学習支援教室で、本システムを活用することによって、多くの子どもが主体的に学習するようになった事が報告されています。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

読み書きが苦手な子に大好評の読み上げ機能

文章の読み上げ機能をご用意しています。(オフにもできます)「文章が読めなくて」「まだ習ってない漢字だから問題文が読めない」などの理由で学習がスムーズに進まないお子様でも「天神」なら大丈夫です。

また「読み聞かせ」ではプロのナレーターが読んでいますので、自然な日本語で物語を聞くことができます。実際の様子は、無料体験でお試しください。

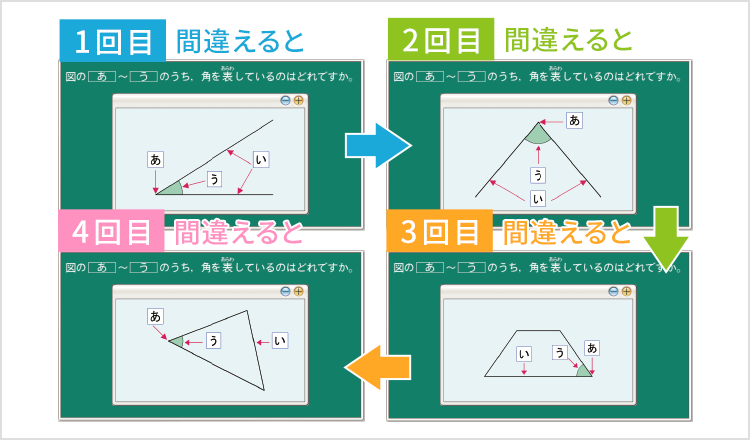

間違えると問題が変わり類題で反復。遅れ気味な教科だけを戻って学習することも

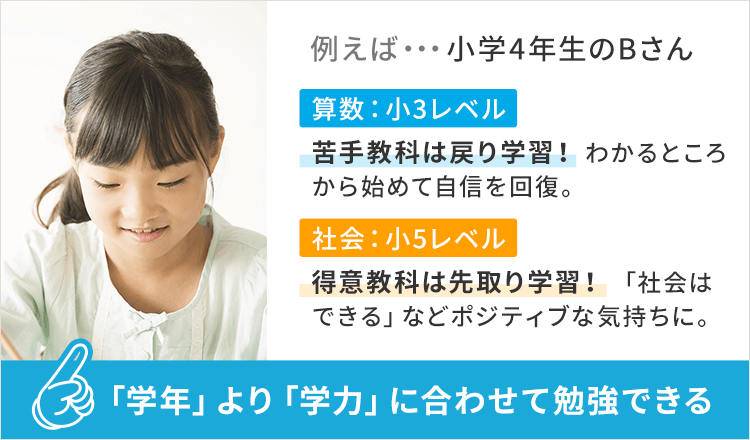

問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたり、問題数が多く類題も豊富です。あまり理解できていないまま答えを覚えて先に進んでしまうことがありません。年齢に関わらず学習する学年も選べるので「小学4年生だから小4の教材」ではなく、勉強の成果を求めるなら、得意教科は先取り学習、苦手教科は戻り学習をすることが可能です。

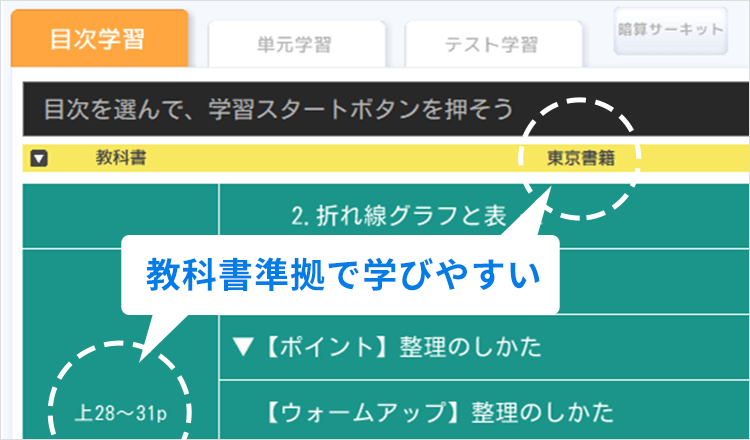

「教科書準拠」だから学習成果に直結します

「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。勉強が苦手だった子どもが「天神を始めてから、授業で”昨日、天神で予習した!”という経験を積み重ねることで、積極的に授業に参加するようになった。」というお声もいただいています。教科書通りの問題目次を学習する事でお子様の勉強に対する自信にもつながります。

お子様のワーキングメモリを改善させてあげたいと考える親御さまは、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!