集中力がない子どもは発達障害?家で簡単に取り組める子どもの集中力を高める方法

いろいろなことに意識がそれて学校の宿題が進まない子どもに対し、「どうしてうちの子はこんなに集中力がないんだろう」と思う親は多いでしょう。それを見てついイライラしたり、きつく「ちゃんと集中しなさい!」と言ってしまうこともあるかと思います。しかし、叱ったからと言って子どもの集中力が伸びるわけではありません。

この記事では、子どもの集中力を伸ばすアプローチの方法や、環境の整え方について具体的に解説します。

記憶力や集中力が続かないのはワーキングメモリーに問題があるかもしれません。ワーキングメモリー不足はトレーニングによって改善することが出来ます。

集中力が続かない子どもは発達障害なの?

集中力が続かない子どもが必ずしも発達障害であるとは限りません。多くの要因が集中力に影響を与えることがあります。例えば、興味のないことに対する退屈さなどで集中力を維持できない。というケースも少なくありません。しかし、集中力が続かない、途中で途切れてしまうのは、ADHDなど発達障害のある子どもの特性のひとつでもあります。

では、集中力が続かない原因がどちらなのか確認するためにはどうすればいいでしょうか?

発達障害があるから集中力がない場合

発達障害の中でも「不注意優勢型ADHD」は集中力が続かない傾向があると言われています。下記は不注意優勢型ADHDのある子どもの特徴です。

集中力の欠如

長時間一つのことに集中するのが難しく、興味のないタスクを完了するのに苦労する。

忘れ物が多い

重要な物や毎日使う物を頻繁に忘れる、なくすことがある(例:文具・宿題)。

指示を忘れる

学校や仕事で指示を受けても、途中で忘れてしまったり、最後までやり遂げるのが難しい。

注意が散漫

周囲の環境に影響されやすく、外的な刺激にすぐに気を取られることがある。

時間管理が苦手

課題や仕事を終わらせるための時間をうまく管理できないことがあり、締め切りに間に合わないことも。

話を聞いていないように見える

話しかけられても、聞いているふうに見えない、または内容が頭に入っていないことがある。

ミスが多い

細部に注意を払うことが難しく、宿題や仕事でケアレスミスを頻繁にする傾向がある。

課題に取り組むのを避ける

複雑で時間がかかる作業や、頭を使う課題を避けようとすることが多い。

また、不注意優勢型ADHDの人は、特に静かで夢見がちな印象を与えることがあり、過活動性や衝動性が目立つタイプに比べて診断されにくいことがあり、発達障害として理解されづらいという点もあります。

興味がないことに取り組んでいるから集中力が続かない場合

子どもが興味のないことに取り組んでいる時は、その活動の意味や目的を理解していないことがほとんどです。そんな状態の場合、楽しさを理解できず、退屈を感じ、集中できないは当然です。

楽しみを見出せないものに興味をもって取り組むという行為は、大人であっても難しく感じますよね。楽しく遊ぶためにも興味のないものに取り組んでいる場合は、遊び方やルールや活動の楽しさを伝えていくことで、興味を持って取り組み、集中力を発揮できることもあります。

集中力は工夫によって高めることができます

子どもの集中力は、トレーニングや工夫によって高めることができます。具体的な方法を紹介する前に、まずは子どもの集中力が持続する時間と、集中力がある子・ない子の違いなどを解説します。

年齢別に見る子どもの集中力が持続する時間

子どもが何分集中していたら「集中してるな」と感じますか?ちなみに大人の場合、集中力が持続する時間は90分程度と言われています。まずは年齢別に子どもの「集中できる時間」を見てみましょう。

| 年齢 | 集中力持続時間 |

| 未就学児 | 年齢+1分 あるいは 年齢×1分 |

| 小学生 | 15分程度~ |

| 中学生 | 30分程度~ |

大人と比べると、子どもが集中できる時間は短めです。まずは、そのことを理解しておきましょう。小学生の場合、勉強や遊びに関わらず10~20分集中していれば「集中力がある」と言えます。逆に、集中が10分以下で途切れてしまう場合は、何か集中が続かない原因があるのかもしれません。

集中力のある子、ない子の違いとは

教育評論家の石田勝紀先生は、人の集中力は「集中タイプ」と「拡散タイプ」に分かれると述べています。それぞれ以下のような特徴があります。

| 集中力のタイプ | 集中タイプ | 拡散タイプ |

| 特徴 | ・先天的に集中力が高い ・自分の興味のあることにだけ集中力を発揮する ・必要に迫られる場面で集中力を発揮する | ・気配りができる ・他人の気持ちをくみ取れる ・視野が広い |

「集中タイプ」は、1つのことに集中するのが得意なタイプです。元々集中力があったり、勉強に限らず自分の好きなことに集中力を発揮できたりする子があてはまります。

一方「拡散タイプ」は、「集中タイプ」と比べると集中力があまり高くないタイプです。

マイナスのようにも思えますが、これは単に意識の方向が異なるだけです。拡散タイプは一点に集中するよりも、多方面に意識が向くので視野が広く、いろいろなことに気がつきます。

子どもの集中力を向上させる取組み

日常生活の中の工夫で、子どもの集中力を向上させることができます。

- 目標を立てて達成するルーティンを作る

- 時間を決めて計画を立てる

- 集中できる環境を作る

これら集中力を向上させる取り組みについて、1つずつ解説します。

目標を立てて達成するルーティンを作る

子どもの集中力を保つためには、「ここまで頑張る」と思えるような目標を作ってあげましょう。例えば「このプリントを最後までこなす」や「この問題をクリアしたら休憩する」などです。

まずは子ども自身に、少し頑張れば達成できる目標を立ててもらいましょう。自分で決めることで、子どもは達成までのプロセスを自分のことと認識し、頑張りやすくなります。もし子どもが目標を設定できなければ、親がサポートしてあげましょう。

時間を決めて計画を立てる

時間を決めずに取り組むよりも、「いつまでに終わらせる」と決まっている方が大人でもやる気が出ます。

- 6時までに宿題を終わらせる

- 10分で部屋の片づけを終わらせる

など、時間設定をしてゴールを決めてあげると、どれくらい頑張ればいいのかがはっきりするので集中力を発揮しやすくなります。最初から長い時間設定にしてしまうと集中力が持たないので、まずは短い時間から練習していきましょう。実際に時間を計るときには、タイマーを使うのがおすすめです。簡易的なものでも十分ですが、時間の感覚がまだ身についていない子は、残り時間が視覚的にわかるタイマーの方が分かりやすいでしょう。

集中できる環境を作る

お家の環境はお子様が集中力を発揮しやすい環境になっていますか?

- テレビがついている

- マンガやゲームなど魅力的なものが近くにおいてある

- 他の兄弟がうるさい

子どもの集中力はちょっとしたことで切れやすく、これらの環境下ではなかなか集中力を発揮できません。なるべく気が散るものはできるだけ視界に入らないようにし、集中して取り組める環境を作ってあげてください。

また、子どもが何かに取り組んでいるとき、親が途中で声をかけるときも注意が必要です。勉強をしているときなどに「どれくらい進んだ?」や、手が止まったらすぐ「ここ分からない?」と声をかけすぎることで、その都度子どもの集中力を切ってしまっているかもしれません。少し子どもの手が止まっても、すぐには声をかけず見守ることも必要です。

他にも「部屋の温度(暑さ・寒さ)」「照明の明るさ」「湿度」など大人は気にならないことを、子どもは敏感に感じていることがあります。しかし子どもは「ちょっとこの部屋明るすぎるんだよね」など、集中できない原因を言葉にできるわけではありませんから、親が気をつけてあげましょう。

子どもの集中力を向上させる遊び

集中力は遊びの中で鍛えることもできます。注意したいのは、あくまでも遊ぶことを前提にしている点です。「集中力をつけたい」と思うあまり、「最後までちゃんとやりなさい!」など、遊びも、訓練のようになっては子どもはストレスを感じてしまいます。子どもが楽しめることを第一に、それぞれのお子様にあった遊びを見つけてください。

ジグソーパズル

絵を完成させるというゴールがわかりやすく、最後まで集中しやすい特徴があります。またピースをはめていくシンプルさも、子どもが取り組みやすい点です。ジグソーパズルは集中力だけでなく、細部への注意力やピースの組み合わせを考える推測力、空間把握能力なども鍛えられます。また、ピースの数や絵によって難易度を変えられるので、子どもに合った難易度を選びやすいのもポイントです。子どもが好きなキャラクターのパズルなどを選べば、より取り組みやすくなるでしょう。

ボードゲーム

オセロ、すごろく、将棋、トランプなども子どもが集中しやすい遊びです。勝敗や駆け引きがあると、子どもは楽しんでのめり込めるので、はまれば長時間でも集中していられます。

例えばトランプなら、七並べ・神経衰弱・スピード・ババ抜きなどいろいろな遊びを展開することもできます。子どもに合わせて七並べでも数を減らしたり、最初はハンデをつけてだんだんとハンデをなくしていったりと調節することも可能です。集中力がまだ長く続かないときには、オセロや将棋崩しなどすぐに決着がつくゲームを提案してあげるのも良いです。そして集中力の持続具合を見てすごろくや神経衰弱などの時間がかかるゲームにしていけば、無理なく時間を伸ばすことができます。

折り紙

折り紙を上手に折るには、折り方を理解しなければいけません。お手本の折り方をじっと見たり、説明を読み込む時間ができ、集中力が引き出されます。折るときには集中力以外にも、説明を理解する力や巧緻性(手先を上手に使うこと)を高めることも可能です。

また、折り紙も、子どもに合わせて難易度を設定しやすいでしょう。苦手なら簡単なものからスタートし、段階的に難易度の高い折り方に挑戦することもできます。無理に難易度をあげなくても、同じものをたくさん折って並べるなど、子どもが集中していればそれでOKです。

子どもの集中力を低下させる原因

子どもの集中力は、大人が気づかない些細なことでも低下する場合があります。子どもの集中力が低下している原因には、以下のようなものが考えられます。

- 睡眠不足

- 食事(栄養の不足)

子どものコンディションを整え、集中力を発揮できる環境を整えてあげましょう。

睡眠不足

日本の子どもの4人から5人に1人は睡眠に問題を抱えていると言われています。十分な睡眠がとれていないと、注意力や集中力の低下が起こります。眠くて頭がうまく回らない状態で、好きでもない勉強をするとなれば、集中力を発揮できるはずがありません。子どもの年齢別に推奨される睡眠時間は、以下のようになっています。

| 年齢 | 推奨睡眠時間 |

| 3~5歳 | 10~13時間 |

| 6~13歳 | 9~11時間 |

| 14~17歳 | 8~10時間 |

お子様は睡眠時間を十分にとれていますか?脳を十分に働かせて集中力を引き出すためにも、十分な睡眠時間を確保してあげるようにしましょう。

食事(栄養の不足)

集中力に大きく関係するのは脳ですが、脳のパフォーマンス力を上げ、集中力を発揮するには以下のような栄養が必要です。

ブドウ糖

脳は糖質を使って働いています。ブドウ糖が足りないと、脳の働きが低下し集中力が切れたと感じます。そのため、ご飯やパンにふくまれる炭水化物(体内で分解されブドウ糖になる)を十分にとることが重要です。ただし糖分を一気に取りすぎると、身体がびっくりしてかえって血糖値を下げようとし、だるさや眠気を引き起こしますので食べ過ぎには注意しましょう。

鉄分

脳の活動をより活発にするためには、十分な酸素が必要です。鉄分は酸素を運ぶのに重要な役割をしています。鉄分が不足すると運べる酸素の量も少なくなり、集中力を欠いてしまうことも考えられます。

DHA(ドコサヘキサエン酸)

青魚に含まれるDHAは、脳の発達に影響すると言われています。不足すると集中力や意欲が低下するとされている上、体の中で作り出せない栄養素でもあるため、積極的に摂取したい栄養素です。

「集中力がない」と子どもに言わない

子どもの集中力のなさに悩んでいると、つい「この子は集中力がないから」「あなたは本当に集中力がないね」などと口にしてしまうかもしれません。しかし、「集中力がない」と言われると子ども自身が「自分は集中力がないんだ」と思い込んでしまいます。マイナスのセルフイメージを持ってしまうと、何かに取り組む場面でも「どうせ自分は集中力がないし、できっこない」とネガティブ感情からスタートしてしまうことになるのです。

親が発した言葉は、子どもに大きく影響します。もしお子様の集中力のなさに悩んでいるなら、集中力に対してポジティブな言葉をかけてあげましょう。少しでも子どもが何かに集中している場面を見つけたら、短時間であっても

「すごく集中してたね!」

「集中してたからここまで進んだよ!」

と声をかけてあげてください。声をかけるのは勉強しているときでも遊んでる時でもOKです。また、子どもの集中力が切れたときや切れそうなときの声掛けも一工夫してみましょう。集中力が切れてきたなと思ったら、つい「ホラ、集中して」と声をかけがちですが、そこはタイミングをみて「今日は集中してやってるね」とそこまでの集中力を認める声掛けに変えてみてください。それだけで、その先もストレスなく集中しやすくなります。

直接子どもに伝えていなくても、親同士の会話など子どもは親の発言をよく聞いています。たとえ謙遜であっても「集中力がない」などの言葉は使わないようにしましょう。

まとめ

子どもの集中力はさまざまな要因で影響を受けます。子どものタイプ、年齢、睡眠、食事、環境など、子どもの集中力に悩んでいるときには、子どもの集中力を阻む原因を1つずつチェックしてみてください。

また集中力を鍛えるなら、日常生活の中で工夫をしてみたり、遊びの中で集中力を発揮できる場面を作ってあげることもおすすめです。集中力は、大人になってからも役立つ力です。今集中力がなくてもトレーニングで高めていけるものなので、目の前のお子様に合わせたサポートをしてあげてください。

集中力が続かないのはワーキングメモリー不足かもしれません。

お子様に関するお悩みで、下記のようなことでお困りごとがありませんか?

・授業、勉強に集中できていない

・先生の問いかけや指示に従えない

・会話のキャッチボールが続かない

・複数の指示を覚えられない

・忘れ物、なくしものが多い

・学習についていけずに支援級を進められている

上記のお悩みを抱える子どもは、ワーキングメモリ不足を疑う必要があるかもしれません。しかし、もし子どもがそうだとしたら、改善してあげることはできないのでしょうか?

デジタル学習教材「天神」は塾と共同で読み書き困難児向けの学習支援の有効性を3ヶ月間検証した結果、週1回たった10分「天神」をしただけで

上記の結果が得られ、この結果を日本LD学会に発表しました。また、小児科医院が運営している発達障害の子どもの為の学習支援教室で、本システムを活用することによって、多くの子どもが主体的に学習するようになった事が報告されています。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

読み書きが苦手な子に大好評の読み上げ機能

文章の読み上げ機能をご用意しています。(オフにもできます)「文章が読めなくて」「まだ習ってない漢字だから問題文が読めない」などの理由で学習がスムーズに進まないお子様でも「天神」なら大丈夫です。

また「読み聞かせ」ではプロのナレーターが読んでいますので、自然な日本語で物語を聞くことができます。実際の様子は、無料体験でお試しください。

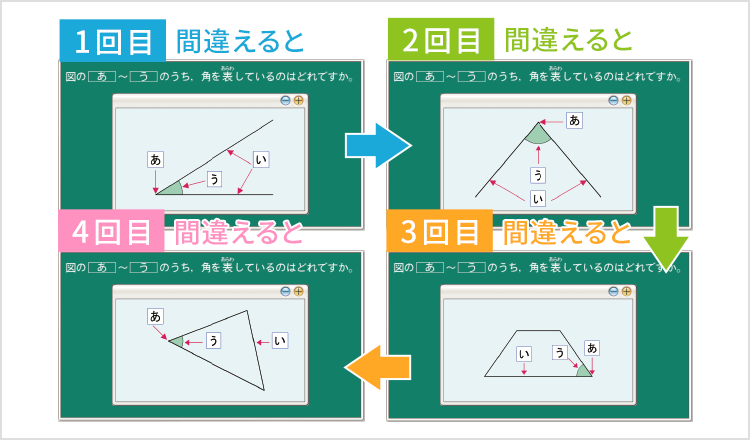

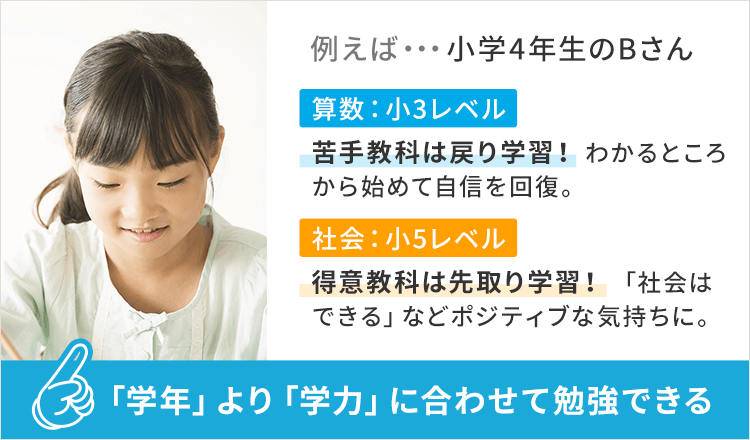

間違えると問題が変わり類題で反復。遅れ気味な教科だけを戻って学習することも

問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたり、問題数が多く類題も豊富です。あまり理解できていないまま答えを覚えて先に進んでしまうことがありません。年齢に関わらず学習する学年も選べるので「小学4年生だから小4の教材」ではなく、勉強の成果を求めるなら、得意教科は先取り学習、苦手教科は戻り学習をすることが可能です。

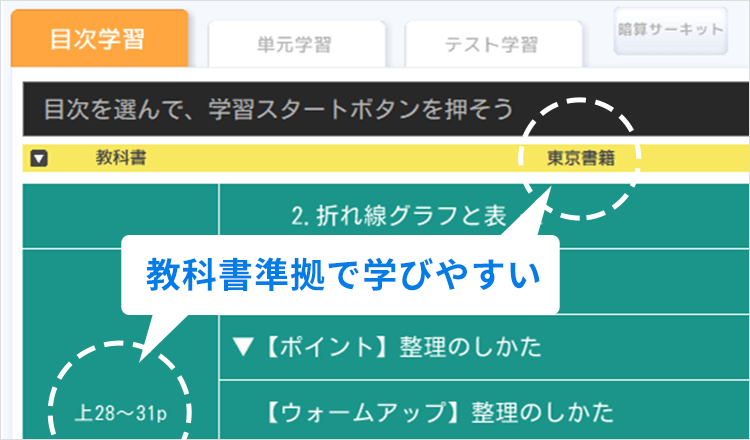

「教科書準拠」だから学習成果に直結します

「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。勉強が苦手だった子どもが「天神を始めてから、授業で”昨日、天神で予習した!”という経験を積み重ねることで、積極的に授業に参加するようになった。」というお声もいただいています。教科書通りの問題目次を学習する事でお子様の勉強に対する自信にもつながります。

お子様のワーキングメモリを改善させてあげたいと考える親御さまは、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!