なぜ学校に行かなきゃいけないの?不登校児童の質問に対する「学校に行く理由」を解説

不登校の子どもを持つ親にとって、「なぜ学校に行かなければならないのか?」という問いに対する答えは一筋縄ではいきません。子どもの気持ちを尊重しつつも、将来を見据えた適切な指導と支援が求められます。

この記事では、不登校の子どもが学校に行かなくてもいい理由を探している背景や、学校で勉強する意義などについて詳しく解説していきます。また、記事の後半では学校以外の学びの選択肢についても紹介していますので、子ども一人ひとりに最適な支援をするための参考になれば幸いです。

子どもが学校に行く理由

そもそも、子どもが学校へ行く理由とはなんでしょう。その理由はさまざまですが、基本的な目的は「人格の完成」と「社会の形成者としての資質の育成」にあります。教育基本法によれば、教育は心身ともに健康な国民の育成を目指しており、公共の精神や文化の尊重も重要な目標とされています。

また、学校は子どもたちが生きていくうえで必要な知識や考え方を学ぶ場です。国語や算数などの基本科目を通じて得た知識は、将来の仕事や社会生活において必須になります。学校で培われる学びは、大人になってからの社会人生活に直結しているといえるでしょう。子どもが学校へ行く理由は、知識の習得だけでなく、健全な人格形成や社会適応力を身につけるためだと考えられます。

不登校の子どもが「学校に行かなくてもいい理由」を探している理由

不登校の子どもが学校に行かなくてもいい理由を探している背景には、さまざまな原因が考えられます。一人ひとりの心理的状況、社会的状況によって異なりますが、以下のような理由が挙げられるケースが多いようです。

勉強が苦手だから

一部の不登校の子どもたちは、勉強が苦手であることを理由に学校に行くのが嫌だと感じています。授業についていけない、理解できないといった学習の困難さが積み重なると、自信を失い、学校に行くこと自体が大きなストレスになります。

先生や親にテストの結果について叱責されることなども原因になる場合もあります。とくに学習障害や発達障害がある子どもにとっては、通常の授業形式が合わないことが多く、その結果として不登校になることがあります。

友達関係がうまくいっていないから

友達関係のトラブルやいじめも、不登校の大きな要因の一つです。友人との関係がうまくいかないと、学校生活が苦痛に感じられ、登校する意欲が失われます。それが些細なきっかけだった場合、親に言えずにいるうちに問題が悪化するケースもあります。

日中多くの時間を学校で過ごす子どもにとって、友達とのトラブルや孤立感はとても深刻な問題です。人間関係のストレスが学校生活の中で解決されない場合、子どもは学校を避けるようになる可能性があるでしょう。

学校にいることがつらいから

勉強や人間関係に問題がなくても、学校に行くことがつらいというケースもあります。

体育や音楽といった特定の授業に対する苦手意識や、偏食などによる給食の困難さ、学校内の騒音による頭痛など、さまざまな理由から学校にいること自体がつらくなってしまう場合があります。

また、症状によっては中学生の1割が発症するといわれている「起立性調節障害」という可能性もありますので、心配な様子があれば受診を検討するのもひとつの方法です。

学校で勉強する理由とは

学校に行かなくとも、勉強を続けることは可能です。ではなぜ、学校という場に通って勉強をするのでしょう。ここでは、学校で学ぶ理由について解説します。

社会で必要な知識を学ぶため

学校では、社会で生きていくために必要な基本的な知識を学ぶことができます。読み書きや計算の基礎、自然現象の理解や歴史・地理の知識など、日常生活に役立つ知識を身につけることができます。こうした基本的な知識はニュースを理解したり、日常の問題を解決したりする際にも必要です。将来、専門的な職業に就きたいと思った際には、知識を深める基礎としても役立ちます。

人間関係の作り方を学ぶため

学校は、友達や先生との関わりを通じて人間関係の作り方を学ぶ場所でもあります。協力や競争、助け合いの中で、コミュニケーション能力や協調性、リーダーシップなど、人間関係を円滑にするためのスキルを培います。

また、友達とのトラブルや意見の違いを乗り越える経験を通じて、人間関係の難しさや大切さを実感することもできるでしょう。人間関係のスキルは、学校生活だけでなく、家庭や職場などあらゆる場面で必要となります。

様々なものの見方を学ぶため

学校では、さまざまな価値観や視点に触れる機会が多くあります。育ってきた環境の異なる友人や、すでに知見を深めている教師との交流を通じて、自分とは違う考え方や感じ方を知ることができます。クラスメートと議論したり、グループワークを行う授業に参加することで、多角的に物事を考える力や柔軟な思考力も身につくでしょう。

自分と異なる視点を受け入れる経験をすることで、社会でのコミュニケーションがスムーズになります。

行事、イベントを経験するため

学校では、運動会や文化祭、修学旅行などの行事やイベントが開催されます。同じ年代の仲間との協力や達成感、成功や失敗の喜びや悔しさを味わうことができるのは学校ならではです。

行事に参加することで、自己表現の機会が増え、自信につながる可能性もあります。加えて、イベントの準備や運営を通じて、計画性や組織力を学ぶことも重要です。

進学、就職のために学ぶため

将来の進学や就職のためには、学校で学ぶことが重要です。学歴は一つの評価基準となるため、進学先や就職先の選択肢を広げるためには、学校に通い、しっかりと結果を出すことが求められます。

また、資格取得や専門的な知識を得るためにも、基礎的な学力が必要です。進学により更なる知識を深めることで、自分のやりたい仕事に向けたキャリアを築くことが可能になります。

社会性を学ぶため

学校生活を通じて、社会のルールやマナー、責任感などを学ぶことができます。時間を守ることや、役割分担を果たすこと、他人を尊重することなど、社会で生きていくうえで欠かせない基本的なマナーや態度を身につけることが可能です。

こうした社会性を学ぶことで、円滑な人間関係を築いたり、集団の中での自分の役割を理解したりといった行動がとりやすくなるでしょう。

考える力をはじめとする非認知能力を鍛えるため

学校では、問題解決能力や批判的思考力、創造力といった非認知能力を養う機会が多くあります。近年重要視されているこの非認知能力は、授業や部活動、課外活動などを通じて身につけることができます。

非認知能力は、数値として結果が出る能力ではないため目には見えにくいですが、人生のあらゆる場面で重要な役割を果たします。

学校に行くメリットとデメリット

では、勉強以外の部分で学校に行くメリットやデメリットにはどのようなものがあるでしょう。以下に紹介する以外にも、個人の考え方によってさまざまなメリット・デメリットがあります。

・生活リズムが安定し学習習慣が自然に作られる

・他学年や教師とのかかわりによる社会性の育成

・友人との交流でコミュニケーション能力の獲得

・集団生活での規律やマナーの習得

・将来の進学・就職の基盤ができる

・体験学習や部活動など多様な経験の機会がある

・いじめや友人関係などのトラブルの可能性

・テストや成績のプレッシャー

・学校の環境に対する不適応

・校則や規律に理不尽さや不満を感じる

学校には多くのメリットとデメリットがありますが、それをどう捉えるかは本人次第です。学校が提供する多くの機会を活かし、自己成長に繋げることができるかどうかは、子ども一人ひとりへのかかわりや家庭への支援にかかっています。

学校に行きたくない場合、学校以外の選択肢もあります

学校に行く理由やメリットなどを理解しても、行きたくない・行けないという場合もあるでしょう。お子様の気持ちや体調などを考慮して、どうしても学校に行けない場合は無理に行くのではなく、別の選択肢もあることを親子で知っておくと安心です。ここでは公的機関や民間施設など、いくつかの選択肢について紹介します。

公的機関

学びの多様化学校

学びの多様化学校は、不登校の児童・生徒向けの特別な教育施設です。柔軟なカリキュラムや小規模クラスで、子どもたちの安心できる環境が整っています。学校によってさまざまなプログラムが用意されており、キャリア教育や体験学習を通じて、学習意欲を高め、将来の進路選択に役立つスキルを身につけることも可能です。国に認可された学校であるため、出席扱い・卒業資格なども得ることができます。

教育支援センター

教育支援センターは、不登校や学習困難な児童生徒を支援するための施設です。個別指導やカウンセリング、学習支援を提供しており、学校へ行けない場合でも集団生活などを学べます。多くのセンターでは、子どもたちが安心して学べる環境を整え、親や保護者に対する相談やサポートも行われているようです。学校との連携がとりやすい組織であることから、教育支援センターへの通所が学校の出席扱いとなるケースもあります。

民間施設・サービス

塾・習い事

塾は学習をサポートするだけでなく、学校以上の学力を目指す子どもたちにとっても重要な役割を果たします。一人で勉強するより効率がよく、時間帯も遅い傾向にあるため朝の時間帯は学校にいけないという子どもでも行きやすいのが大きなメリットです。

また、塾や習い事といった学校外の活動では、専門の講師による指導が行われます。個別指導や小人数クラスが多いため、子どもたちの理解度に応じたきめ細やかな指導が受けられるでしょう。学校で人間関係に不安があっても、新たな人間関係が築けるといったメリットもあります。

通信教育

通信教育は、インターネットや郵便を通じて自宅で学習できるシステムです。不登校児童にとって、自分のペースで学習を進められる点が大きなメリットです。教材や学習プログラムが個々の進捗に合わせて提供され、オンライン上での指導やサポートも充実しています。

自己管理能力や自主学習の習慣を育むことができれば、学校や塾に通わずとも必要な学力を身につけることができます。また、教材によっては「不登校を出席扱いにする制度」を満たすものもありますので、集団に苦手意識があったり、外出を避けたいけど出席日数は気になる。という場合に大きなメリットがあるでしょう。

フリースクール

フリースクールは、不登校児童や通常の学校に適応できない子どもたちのための代替教育施設です。自由な雰囲気の中で学びたいことを自分のペースで学ぶことができます。柔軟なカリキュラムで、個々の興味や関心に応じた学びが尊重されるという部分が大きな特徴です。

また、フリースクールでは、対人関係のスキルや社会性を育むための活動も盛んに行われており、子どもたちの全体的な成長を支援します。

ここまでご紹介したとおり学校に行かなくても様々な方法で学びをサポートすることはできます。

しかし、せっかく家で学習するなら「出席扱いされる」という条件は必須ですよね。フリースクールや不登校特例校などはもちろん、通信教材の中にも「家から出ずに出席を認める」教材があります。

すべてのICT教材が「出席したと認められる」わけではありません。「不登校を出席扱いにする制度」の条件を満たすICT教材を選ぶ必要があります。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

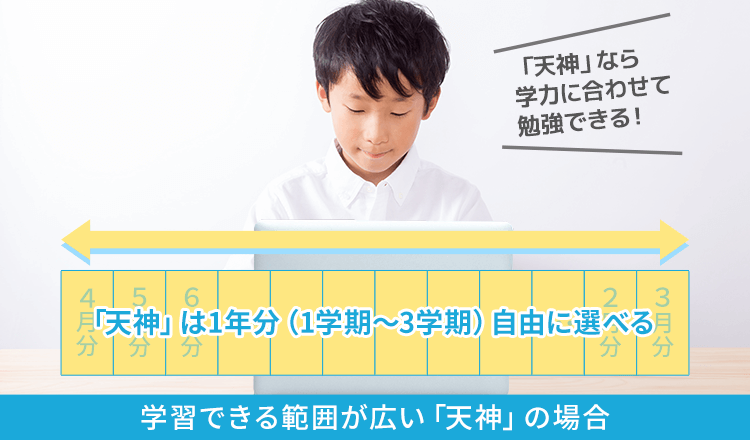

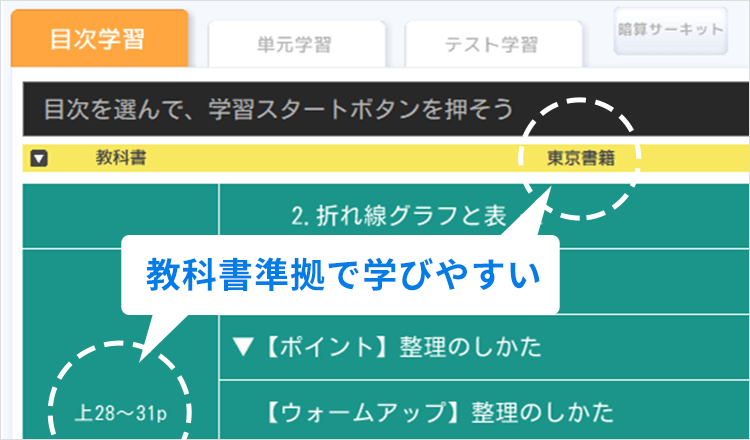

天神は教科書準拠。1学期から3学期までの内容すべてをご利用可能です!

25年間、常に最新の学習指導要領に対応!常に最新の学習指導要領に対応しています。「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。また、教科書の範囲を超えた、応用・発展・入試対策問題も多く収録されています。

スモールステップで丁寧に、順番に、少しずつ。

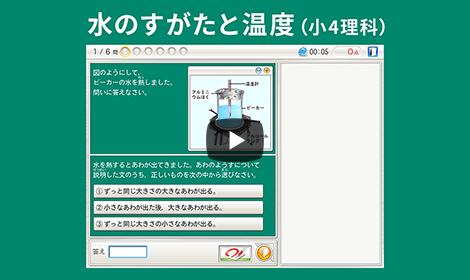

動画型授業(レクチャー)でザックリ学習、ポイントで要点をおさえ、問題を解く。少しずつ、着実に学習が進められます。また、動画型授業(レクチャー)では、テキスト表示しながら音声を読み上げてくれ、巻き戻しもできますので、お子様は自分が理解できるまで誰にも気兼ねすることなく学習できます。

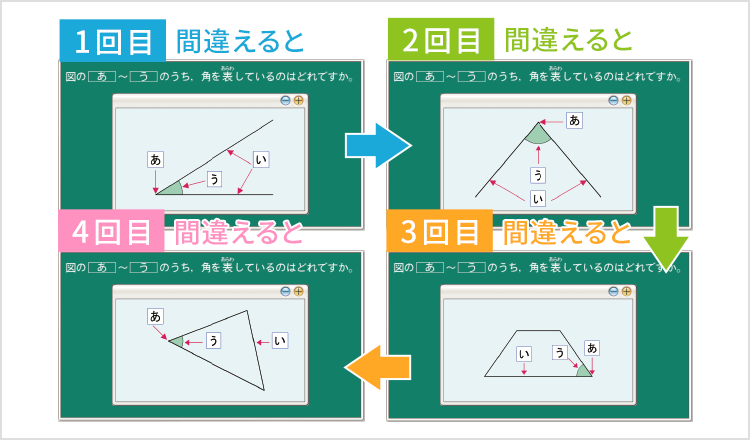

類題が豊富で反復学習に強い!

一度だけの学習は「勉強したことがある」だけで不十分。何度も反復して「定着」させることが重要です。類題も含めほぼすべての問題で丁寧なヒント・解説付き。塾などの先生にも驚かれるクオリティです。

「不登校を出席扱いにする制度」の条件を満たしたICT教材の導入をご検討の親御さま、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。