算数が苦手な小学生が、テストで高得点を取るために把握すべき原因と親の接し方

小学生になって、最初につまづきやすい教科のひとつが「算数」です。

「算数が苦手」という子どものお話はよく聞きますし、学研教育総合研究所が2022年9月に行った「小学生の日常生活・学習に関する調査」でも、算数が8年連続で嫌いな教科の第1位となっています。

そうはいっても、我が子には苦手な算数を克服して欲しいと思うのは、多くの親御さんの願いではないでしょうか?そこで、今回は小学生が算数を苦手とする原因、親御さんがどう関わっていけばいいのか詳しくお伝えしていきます。この記事を読めば、子どもの算数苦手を克服する方法を見つけることができるでしょう。

算数が苦手な原因と解決策

「算数が苦手」と感じるには原因があります。まずは原因をはっきりさせてから、解決策を考えていきましょう。

「算数が苦手」と感じる原因は次の5つです。

解決策も合わせて、順番にみていきましょう。

理解しないまま先へ進んでいるから

算数が苦手と感じる原因の一つに、理解しないまま先へ進んでしまうことが挙げられます。算数は知識を積み重ねていく教科です。理解しないまま次の問題へ進み、問題が解けないと苦手意識が生まれてしまいます。

苦手な分野の問題は類題などを使って「反復練習」を行い、問題に慣れることが大切です。

新しく習った範囲が定着できていないから

新しく習った範囲が定着できていないため、算数が苦手になっている場合があります。一度、説明を聞いて理解できた気になっていても、新しく習ったことは中々、定着しないものです。新しく学習した知識が定着するまで、一つひとつ、丁寧に理解する必要があります。

新しい問題を解く上での公式など、解き方を定着させることが大切です。

文章問題を理解できていないから

文章問題を理解できていないことが算数を苦手に感じる原因になっているケースもあります。算数の文章問題の中には問題を解くための情報が沢山含まれているので、落ち着いて、文章問題に取り組む必要があります。

文章問題の読解力をつけることが必要です。

難しい問題ばかりに挑戦しているから

算数への苦手意識の原因が、難しい問題ばかりに挑戦しているからということもあるでしょう。自分が解けない難しい問題にいきなり取り組んでいると、どんどん自信がなくなっていくものです。

自分が解ける範囲をスモールステップで解いていき、自信をつけていくことで苦手意識をなくしていくことが大事です。自信をつけて、少しずつ、問題の難易度を上げていきましょう。

計算間違いが多いから

算数が苦手になってしまう原因として、計算間違いが多いということもあります。つい急ぎがちで「早く終わらせたい!」「人より早く解きたい!」などの思いから計算間違いは生まれやすいものです。

計算問題を正確に解くことが苦手な算数を克服するポイントです。慌てずにゆっくりと取り組む習慣をつけましょう。

小学4年生から算数は本格的に難しくなる

算数は4年生に入ると、途端に難しくなります。1~3年生で習った土台を基に、分度器の使い方や、割り算の筆算、小数の掛け算、分数の足し算・引き算等、難易度がぐっと高くなります。難易度が高くなると、子どものやる気が低下してしまう可能性があり、やる気の低下は直接的に学力の低下にも繋がっていきます。

また、中学受験を考えている場合、塾に通う子どもも増えてくる頃です。塾に通っている子と、通っていない子との間で学力差が出始める時期です。周りの友達との学力差を感じると、やる気を失くしてしまう子どもも出てくるでしょう。

算数が苦手な小学生が身につけるべき力

算数は学年が上がるにつれて、難しくなっていきます。お子様が算数に苦手意識をもっている場合、どんな力をつけるべきなのでしょうか。ここでは、小学生の子どもが身につけておくべきことを紹介します。下記の身につけるべき力に合わせて、その身に付け方も合わせてお伝えしますね。

それぞれ、紹介していきます。

発想力

苦手な算数を克服するには、まずは発想力を付けていくことが大切です。発想力とは、「ひらめきの力」です。発想力が豊かだと、色んな角度から問題にアプローチすることができます。問題が難しくなっていっても、すでに自分が持っている情報や知識を使って、柔軟に対応することができます。

発想力を身に付ける方法として、大切なことがあります。それは「子どもが興味を持ったことはとことんやらせ、大人の固定概念を押し付けない」ことです。

子どもが面白いと興味を持ったものをとことんやらせてみることで、発想力はどんどん広がります。親はそれを見守って、また、子どもの発想を絶対に否定せず、認めることが大切です。

計算力

算数を克服するには、計算力は基礎的な力なので必須のものです。計算力を鍛えておけば、学習の効率も上がりますし、学年が上がっても、授業の理解がしやすくなります。

計算力を身に付ける方法として、普段から「計算に慣れる」ことが大切です。

例えば、スーパーで子どもとおやつを買う時、500円の予算でどんな組み合わせでいくつ買えるかといった具合に、日常生活の中で計算に触れる機会をつくるといいでしょう。そのような場面を増やすことで、子ども自身が算数を身近に感じるようになり、苦手意識がなくなっていきます。

論理的思考力

論理的思考力とは、問題を解く際に「どのような問題なのか」を把握し、筋道を立てて考える力です。この力も、算数の文章問題を解いていく上で必要な力です。

論理的思考力を身につける方法は、まず「自分の頭で考えること、そして、それを相手に伝えること」を日頃から取り組むといいでしょう。最近では、公立の小学校でもディベートの授業があり、正解のないテーマに対して、意見を出し合う機会が増えているようです。

ディベートというとハードルが高く感じるかもしれませんが、例えば、「給食かお弁当、どっちがいい?」といった身近なテーマでやってみると、面白いですし、親子のコミュニケーションになりますよ。

空間認識能力

空間認識能力とは、目にしたものを立体で捉えることができる力です。これも身に付けておくことで、図形やグラフなどを正確にに読み取ることができるようになり、結果、苦手な算数を克服することにつながります。

空間認識能力を身につける方法は、子どもの遊びの中にいくつもあります。

屋外であれば、鬼ごっこやキャッチボール、その他の球技、屋内であれば、お絵描きや折り紙、パズルなどが、空間認識能力を高める遊びだと言われています。積極的に、これらの遊びをお子さんに取り入れてあげるといいでしょう。

算数が苦手な子どもに親はどう教えればいいか

苦手な算数を克服するために身につけておくべきことを紹介しましたが、実際に子どもが上記の力を身につけていく上で、親は算数が苦手な子どもに対して、どのように教え、接していくのがいいのでしょうか。

下記の内容を紹介します。

子どもが間違えるポイントを見つける

子どもが問題を解いている中で、どこで間違えたのかを一緒に見直しましょう。間違えた際は子ども自身に間違いに気づいてもらうために、どうやって答えを出していったかの過程を子ども自身に説明をしてもらうことが大事です。

子どもが説明していると、その途中、子ども自身が間違いに気付くこともよくあります。間違えるポイントを子どもと親との間で共有することで、スムーズに学習が進むでしょう。

日常生活に算数を取り入れる

「算数」と聞くと、苦手意識や拒否反応が出てしまい、学習するのにもやる気が出ないというお子さんもいるでしょう。そんな場合は、日常生活の中で、数字に親しんで、算数へのハードルを下げ身近なものとして感じられると苦手意識を軽減させましょう。

算数が苦手な小学生が身につけるべき力の計算力の項目でもお伝えしましたが、

例えば、一緒に買い物へ行っている時に、

といった具合に、算数を日常生活に溶け込ませ、親しみを持たせる工夫があるといいのではないでしょうか。

最初から出来なくて当たり前と励ます

何よりも、子ども自身のやる気をなくさせないことが大事です。問題が解けない、わからないと、やる気はどんどんなくなっていくものです。親御さんから、「最初から出来なくて当たり前なんだよ」と励ましの言葉を掛けてあげると子どももプレシャーに感じず、自己肯定感が失われることもありません。

結果だけでなく過程も褒める

算数は正解が一つの場合が多く、◯か×のどちらかです。正解、不正解に関わらず、どうやってこの答えを導いたのかの過程を評価することで、子どもの自信につながります。

算数が苦手な理由はワーキングメモリが低いことが原因かも

算数が苦手なひとつの原因としてワーキングメモリが低いことが挙げられます。

ワーキングメモリとは、目や耳から入ってきた情報を一時的に記憶したり、処理したりする脳の機能のことで「脳のメモ帳」ともいわれています。このワーキングメモリが低いと、算数であれば、計算が苦手になる傾向があります。

ワーキングメモリが低いと発達障害であるというわけではありませんが、学習障害やADHDがある子どもは、このワーキングメモリが極端に低いといわれています。しかし、ワーキングメモリは意識的に鍛えていくことも可能です。

週1回たった10分で視覚ワーキングメモリ課題が改善した実績を確認する

塾と共同で読み書き困難児向けの学習支援の有効性を3ヶ月間検証した結果、週1回10分「天神」をしただけで「視覚ワーキングメモリ課題」の数値の上昇など、下記の結果が得られ、この結果を日本LD学会に発表しています。

- すべての児童の視覚ワーキングメモリ課題の数値がアップ

- 短期間で視覚的短期記憶力が向上した

- 集中力が付いた

- 課題をやりきって達成感や自信につながった

さらに天神は、文部科学省などが後援する「日本e-Learning大賞」でグランプリを受賞しました。

ワーキングメモリーは、日常生活において誰しもが必要とする能力の一つで、ワーキングメモリーが低いと、日常生活に困りごとが生じる可能性があります。お子様なら学校生活の中で「授業についていけない」「忘れ物が多い」などの困難に直面し、それが続くと自信を失うことにもなりかねませんので、早めの対策が必要です。

お子様に関するお悩みで、下記のようなことでお困りではありませんか?

・授業、勉強に集中できていない

・先生の問いかけや指示に従えない

・会話のキャッチボールが続かない

・複数の指示を覚えられない

・忘れ物、なくしものが多い

・学習についていけずに支援級を進められている

上記のお悩みを抱える子どもは、発達障害があると診断されたり、ワーキングメモリ不足などと言われがちですが、

もし子どもがそうだとしたら、改善してあげることはできないのか。。。

諦めるのはまだ早いです。

ワーキングメモリの課題改善した実績あり。

多くの子どもが「集中力がつき、課題をやりきって達成感や自信につながった。」

そんなツールがあったら試してみたくはありませんか?

そんなツールがあったら試してみたくはありませんか?

などに加え、

そんなツールが「天神」です。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

読み書きが苦手な子に大好評の読み上げ機能

文章の読み上げ機能をご用意しています。(オフにもできます)「文章が読めなくて」「まだ習ってない漢字だから問題文が読めない」などの理由で学習がスムーズに進まないお子様でも「天神」なら大丈夫です。

また「読み聞かせ」ではプロのナレーターが読んでいますので、自然な日本語で物語を聞くことができます。実際の様子は、無料体験でお試しください。

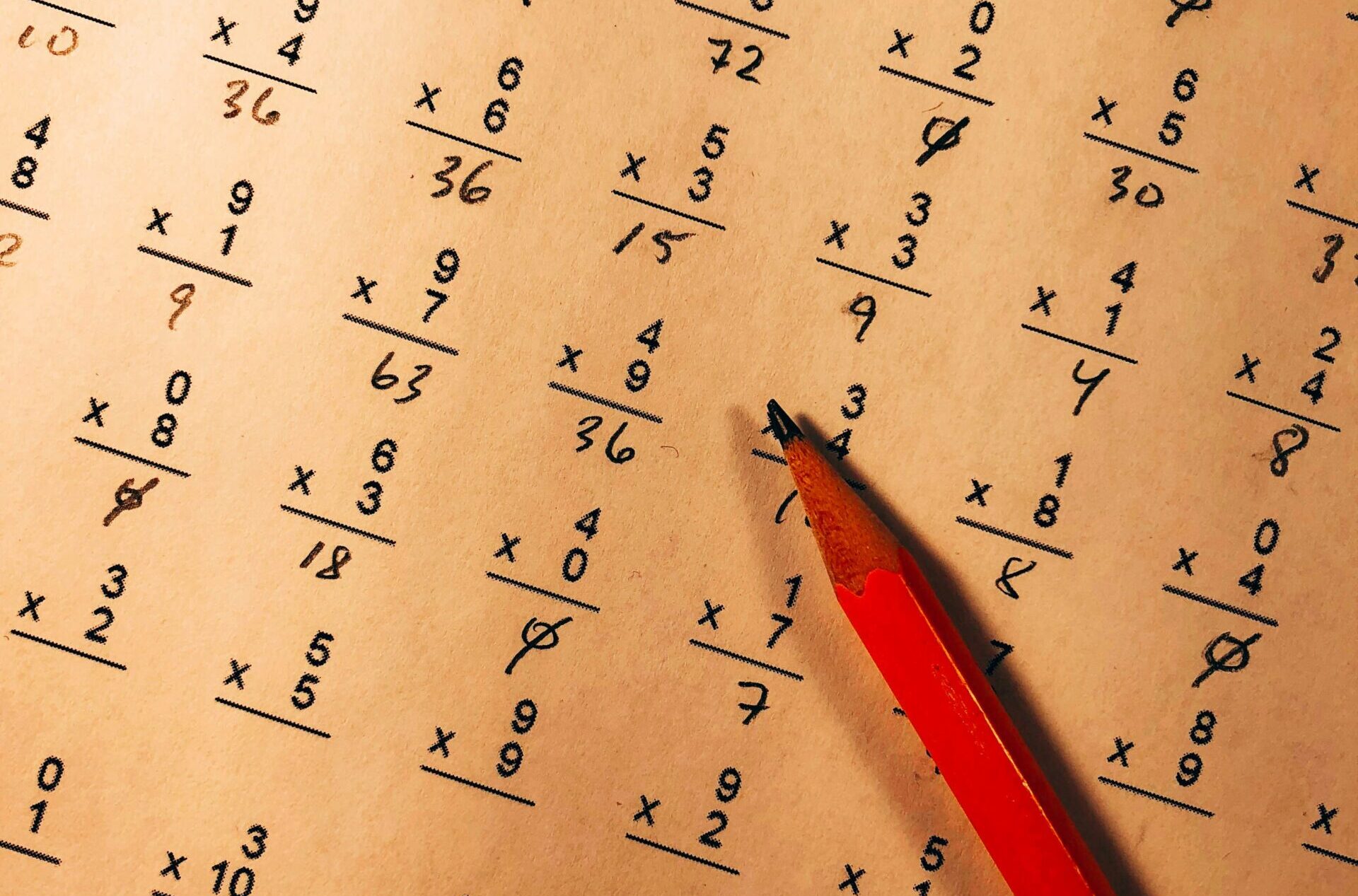

間違えると問題が変わり類題で反復。遅れ気味な教科だけを戻って学習することも

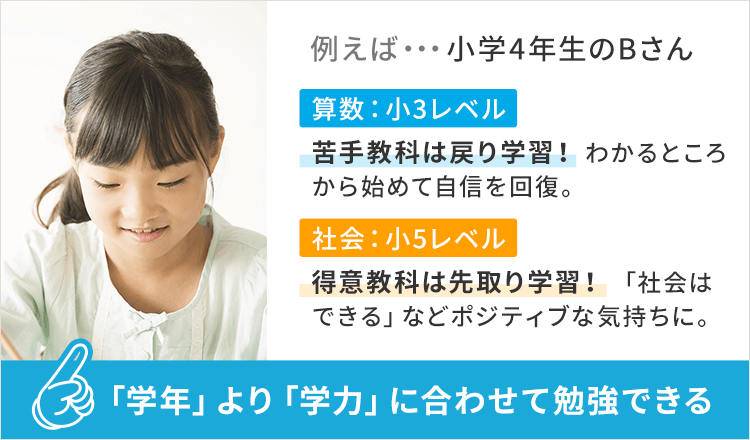

問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたり、問題数が多く類題も豊富です。あまり理解できていないまま答えを覚えて先に進んでしまうことがありません。年齢に関わらず学習する学年も選べるので「小学4年生だから小4の教材」ではなく、勉強の成果を求めるなら、得意教科は先取り学習、苦手教科は戻り学習をすることが可能です。

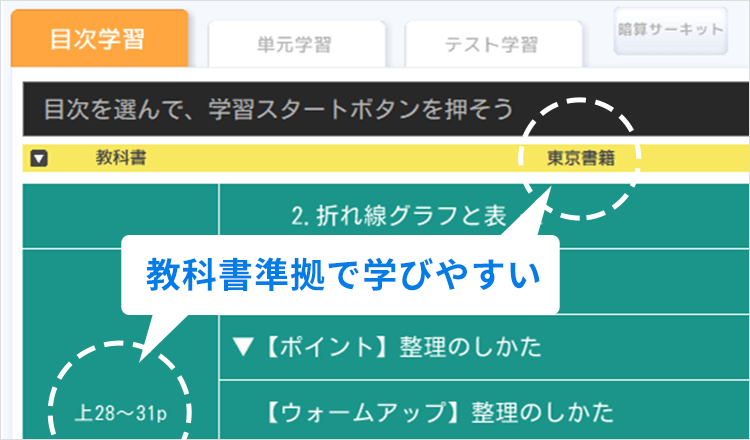

「教科書準拠」だから学習成果に直結します

「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。勉強が苦手だった子どもが「天神を始めてから、授業で”昨日、天神で予習した!”という経験を積み重ねることで、積極的に授業に参加するようになった。」というお声もいただいています。教科書通りの問題目次を学習する事でお子様の勉強に対する自信にもつながります。

お子様のワーキングメモリを改善させてあげたいと考える親御さまは、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。