【子どもの忘れ物対策】日常生活で習慣にすべき親が出来る6つの方法

何かと慌ただしい朝の時間、やっとのことで子どもを学校へ送り出したあと、置きっぱなしの体操服を見つけてがっくり…なんて経験はありませんか?この記事では、子どもの忘れ物をなくすための対策や、親ができることについて紹介します。子どもの忘れ物に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

子どもの忘れ物が治らない理由

何度も注意しているのに忘れ物が治らないと、お母さんもイライラしたり、子ども自身も学校で困っていないか、友達に迷惑をかけていないかと心配になってしまいますよね。

子どもの忘れ物が治らない理由は、1つではありません。そもそも準備の仕方をうまく学べていなかったり、準備をする場所が集中できる環境ではないなど、子ども自身の性格や特性、学校や家庭の環境など、様々な要因が合わさって忘れ物につながっていることが多いです。

忘れ物が多い子どもに、親ができること6つ

では、忘れ物が多い子どもに対し、親はどのように関わったらよいのでしょうか。

つい「どうして忘れ物したの!」と叱りたくなってしまいますが、それだけでは問題の根本的な解決にはなりません。意識したい親の関わり方について説明していきますので、参考にしてください。

自分で考える習慣を付けさせる

子どもが忘れ物をしてしまったときの親の働きかけとして大切なのが、「どうして忘れ物をしてしまったか」を子ども自身が考えられるきっかけを作ってあげることです。

「どうして忘れ物をしたと思う?」と問いかけることで、子どもは自分なりに原因を考えるようになります。「前日に準備をしていなかった」「朝起きるのが遅くて慌てていた」など、子ども自身が原因に気付き、解決方法を考えられるようにすることが大切です。

帰宅後の会話にて確認する

忘れ物に対して子ども自身が意識できるようになるために、帰宅後の親子の会話が大切です。会話を通して子どもの心情を探っていきながら、対応を考えていきましょう。学校から帰宅後、子どもが自分から忘れ物をしてしまったと言い出したときには、そのときの気持ちを受け止めつつ、原因や対策を自分で考えられるように促していきましょう。

一方、子どもが忘れ物をしたことを自分から言い出さないときもあります。忘れ物をしたことを大して気に留めていない場合もあれば、忘れ物をしたことにショックを受け言い出せない、という場合もあります。忘れ物をしたことをあまり気にしていないようなら、「忘れ物はしてはいけないこと」ということをはっきり伝えることが必要です。

真面目な性格の子であれば、忘れ物をして先生に叱られショックを受けたり、自信を無くしてしまったりしている可能性もあります。その場合は、「誰でも忘れ物をすることはあるよ」「次から気を付けたらいいんだよ」などとフォローしてあげましょう。

イライラせず接する

子どもが頻繁に忘れ物をすると、「何回言ったら分かるの!」とイライラしてしまいますよね。しかし、そのイライラした気持ちをそのまま子どもにぶつけてしまうと、子どもは「自分はダメな子なんだ」と自信をなくし、かえってやる気が削がれてしまう可能性もあります。また、叱られることを恐れて忘れ物をしたことを隠し、親が知らないうちに問題が大きくなってしまう場合もあります。

このような状況を避けるためにも、忘れ物をしなかったことを褒める、自分で持ち物の準備をしている姿を認めるなど、肯定的な関わりを心がけながらサポートしていくことが大切です。

お手伝いをさせる

忘れ物を減らすためには、日常的に子どもにお手伝いをさせることが有効です。

どうしたらうまくいくかを考えながらお手伝いをすることで、自分で考える力が育ち、忘れ物を減らすことにつながるのです。北海道教育大学の岡田みゆき教授らの論文(小学生の家事手伝いに関する研究)でも、子どもの頃の家事手伝いの経験は規則正しい生活習慣や責任感などと大きく関係しているということが言われています。

持ち物の準備を親と一緒にする

自分のことは自分でできるようになってほしいと思うけれど、低学年のうちはなかなか難しいこともありますよね。

学校生活に慣れるまでは、親が子どもと一緒に持ち物を用意し、フォローをしてあげることも必要です。しかし、いつまでも「準備は親がやってくれるもの」と思ってしまっては子どもの自立につながりません。あくまで親はサポート役として関わり、徐々に子ども一人で行えるように移行していきましょう。

一度何もせず任せてしまう

上でも書いたように、最終的には自立を目指していますので、一度、何もせず任せてしまうのも1つの手です。

忘れ物をしないようにフォローすることも大切ですが、時には忘れ物をして困ったときの対策を自分で学ぶことも大切です。自分でやらなければいけないと感じ、当事者意識をもつことが忘れ物を減らす助けになります。どうしても自分で解決できずに困っているようであれば、子どもの様子を見守りながら、必要な範囲でフォローをしてあげましょう。

子どもの忘れ物をなくす対策

親を悩ませる子どもの忘れ物ですが、無くしていくためにはどのような対策があるのか気になりますよね。具体的な方法を紹介していきますので、参考にしてください。

生活習慣を見直す

子どもの忘れ物をなくすためには、生活習慣を見直すことが解決の近道になります。例えば、夜はゲームばかりしていて明日の準備をしていない、朝起きるのが遅く慌てて家を出てしまう、など、忘れ物につながる生活習慣を改善していきましょう。

準備の時間を固定する

子どもが学校の準備をする時間が決まっていないようであれば、毎日同じ時間に固定し、習慣化するようにしましょう。前日の夜遅くや当日の朝になって「使うものが見つからない」「ノートがなくなりそう」などと気付いても、対応ができませんよね。

毎日決まった時間に行うことで、余裕をもって準備をすることができ、忘れ物を防げます。朝起きてから登校するまでの時間は何かと慌ただしく、落ち着いて準備をする時間を取ることが難しいですよね。当日にしか準備できないもの以外は、前日のうちに準備を済ませておきましょう。ハンカチやポケットティッシュ、マスクなど当日身に着けて出かけるものも、前日のうちにセットしておくことでうっかり忘れが無くなります。

常に整理整頓をする

忘れ物を無くすためには、整理整頓も大切です。物の置き場所が決まっていないと、知らない間に無くなっていたり、探し出すのに時間がかかってしまったりします。物の置き場所を決め、整理整頓を心がけることで、毎日の準備がスムーズに進みます。

目立つ文字でしまうものを書く、色分けするなど、子どもが分かりやすいように工夫してみましょう。

タスクを書き出す

時間割が変更になったり、イレギュラーで持っていくものがあったりすると、どうしても抜け漏れが出てしまうことがあります。やるべきことや持っていくものが明確に分かるように書き出してみると、頭の中が整理され、順序立てて準備をすることができますよ。

付箋やTODOリスト、リマインダーアプリなど、各家庭で使いやすいツールを使用するのもおすすめです。

ワーキングメモリとの関係

子どもの忘れ物には、「ワーキングメモリ」が関係しています。少し聞き慣れない言葉ですが、ワーキングメモリとは、私たちの脳が作業をするための重要な認知機能で、情報を一時的に保持する能力のことです。ワーキングメモリが弱い子どもは、忘れ物が多い傾向にあります。

学年が上がるにつれて忘れ物問題は深刻化します

小学校低学年のうちは先生が手厚くフォローしてくれますが、学年が上がるにつれて、子ども自身に任される部分が増えていきます。しかし、必要な持ち物が増えて複雑になったり、口頭でのみ伝えられたりすることで、ワーキングメモリが弱い子どもにとっては自分で管理することが難しくなっていきます。家庭でも、自分のことは自分でやっているだろうと見過ごしてしまい、気付かないうちに深刻な問題になってしまう可能性があります。

たった3か月、週1回、たった10分でワーキングメモリ課題が改善した実績

お子様に関するお悩みで、下記のようなことでお困りではありませんか?

・授業、勉強に集中できていない

・先生の問いかけや指示に従えない

・会話のキャッチボールが続かない

・複数の指示を覚えられない

・忘れ物、なくしものが多い

・学習についていけずに支援級を進められている

上記のお悩みを抱える子どもは、発達障害があると診断されたり、ワーキングメモリ不足などと言われがちですが、もし子どもがそうだとしたら、改善してあげることはできないのか。。。というお悩みを抱えてらっしゃいませんか?

デジタル学習教材「天神」は塾と共同で読み書き困難児向けの学習支援の有効性を3ヶ月間検証した結果、週1回たった10分「天神」をしただけで

上記の結果が得られ、この結果を日本LD学会に発表しました。また、小児科医院が運営している発達障害の子どもの為の学習支援教室で、本システムを活用することによって、多くの子どもが主体的に学習するようになった事が報告されています。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

読み書きが苦手な子に大好評の読み上げ機能

文章の読み上げ機能をご用意しています。(オフにもできます)「文章が読めなくて」「まだ習ってない漢字だから問題文が読めない」などの理由で学習がスムーズに進まないお子様でも「天神」なら大丈夫です。

また「読み聞かせ」ではプロのナレーターが読んでいますので、自然な日本語で物語を聞くことができます。実際の様子は、無料体験でお試しください。

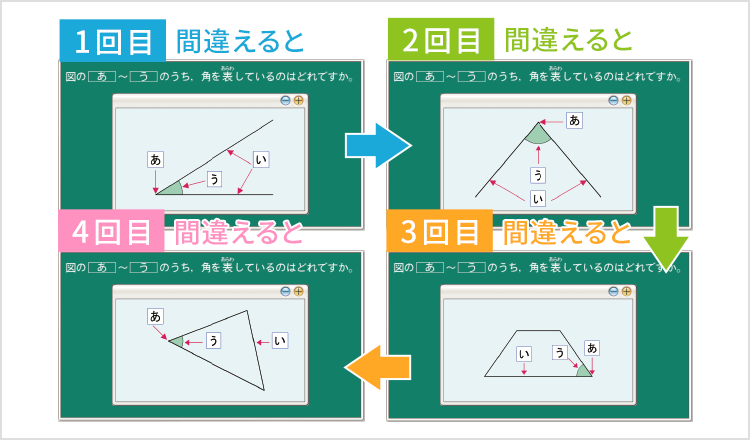

間違えると問題が変わり類題で反復。遅れ気味な教科だけを戻って学習することも

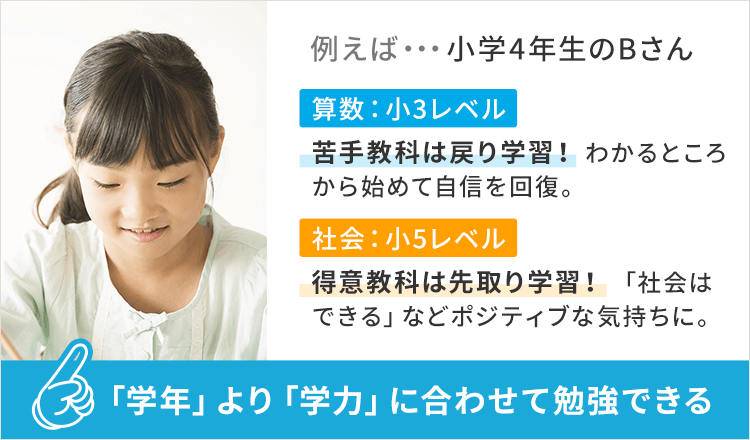

問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたり、問題数が多く類題も豊富です。あまり理解できていないまま答えを覚えて先に進んでしまうことがありません。年齢に関わらず学習する学年も選べるので「小学4年生だから小4の教材」ではなく、勉強の成果を求めるなら、得意教科は先取り学習、苦手教科は戻り学習をすることが可能です。

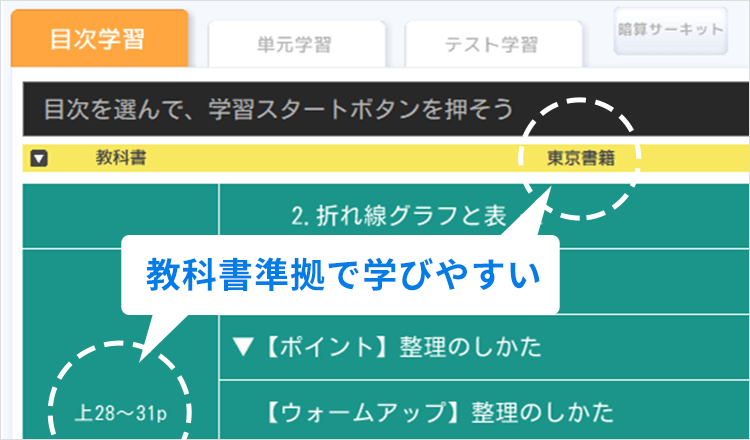

「教科書準拠」だから学習成果に直結します

「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。勉強が苦手だった子どもが「天神を始めてから、授業で”昨日、天神で予習した!”という経験を積み重ねることで、積極的に授業に参加するようになった。」というお声もいただいています。教科書通りの問題目次を学習する事でお子様の勉強に対する自信にもつながります。

お子様のワーキングメモリを改善させてあげたいと考える親御さまは、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。