【低学年の親向け】小学1年生から勉強する習慣を身につけさせる方法

と、子どもの勉強に不安や悩みを抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。

小学1年生で学ぶ勉強内容は基礎中の基礎。この時期に勉強の習慣をつけ、学習内容をきちんと理解しておくことが重要です。この記事では、子どもに学習習慣を身につけさせる方法や、保護者ができるサポートをご紹介します。教科ごとのつまずきポイントや、克服方法もお伝えするので、ぜひ最後まで読んでみてください。

小学1年生の勉強内容とは

小学1年生の勉強内容はどのようなものなのでしょうか?入学したばかりの時期は、初めての小学校生活に「慣れる」「楽しむ」ことを大切にしているので、勉強に関しては、徐々に力を入れていくのが一般的です。まずは、1年生で勉強する教科を解説します。

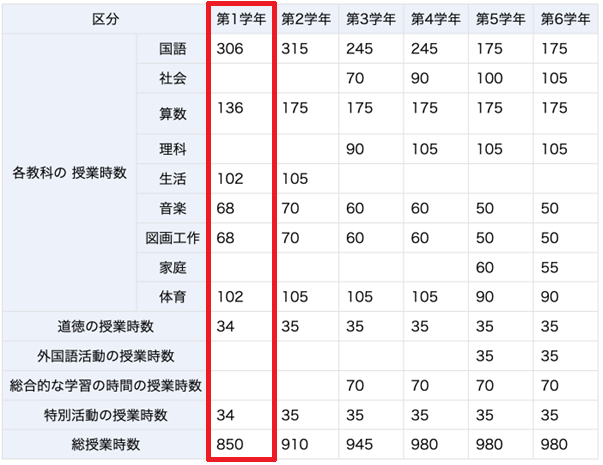

小学1年生で勉強する教科

出典:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/index.htm

文科省が小学校学習指導要領で定める1年生の授業時間は、国語306時間、算数136時間、生活102時間・・・・・となっています。また、プログラミング教育の必修化など、グローバル化が進み、IoT(モノのインターネット)の本格普及が必至の情勢であるだけに、学校教育に大きな変化が生まれているのです。

小学1年生の勉強で大切なのは国語と算数

授業時間を見ると、国語が圧倒的に多く、次いで算数となっていて、この2教科が非常に重要であることが分かります。国語については、学習を始めるにあたってまず文章を読み、自分の考えを表現するために必要不可欠な教科です。

そして算数の授業が多いのも、数の大小をはじめ日常生活の中で数を扱う場面はとても多いため、それらに慣れておかなくてはならないからです。この2教科で身につけた読解力や比較する力などが、将来、理科・社会・英語など、ほかの多くの教科を学ぶ上でとても大切になってくるのです。

小学1年生の勉強のつまずきポイント

大人は当たり前にわかってしまうからこそ、「小学1年生がどんなところにつまずくのかを知りたい!」という方も多いのではないでしょうか。次は、小学1年生のつまずきポイントと対策を具体的にご紹介します。

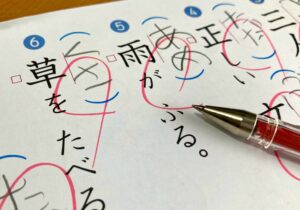

国語:「漢字の読み書き」「拗音と促音」

小学1年生で最も見えやすい国語のつまずきは「漢字が覚えられない」ということです。1年生で習う漢字は80字で、そのほとんどが大人にとっては簡単なものばかりですが、「止め」や「ハネ」、「はらい」に気をつけて正しく書く習慣を身につける必要があります。

漢字の読み書きは反復練習である程度身につくものですが、漢字を理解するためには漢字の成り立ちを解説した絵を見たり、漢字の元となった物を一緒に調べたりすることがおすすめです。漢字の形そのものに興味を持つことで、楽しみながら学習を進めることができるようになるはずです。

また、「きゃべつ」などの拗音、小さい「っ」の促音も、つまずきポイントのひとつ。音と文字との対応が難しく、1字1字をたどる読み方をしている子どもは、こうした決まりの違いを理解しにくく、つまずいてしまう傾向があります。

拗音や促音の習得には、単語を音の数に分ける練習が効果的です。例えば、「が・っ・こ・う」は4拍、「か・ぼ・ちゃ」は3拍のように単語が何拍からできているかを意識できると、正しく読めるようになっていきます。

算数:「繰り上がり・繰り下がり」「文章題」

小学校1年生の算数で最もつまずきやすいのは、「繰り上がりのある足し算」と「繰り下がりのある引き算」です。スムーズに「繰り上がり・繰り下がり」できるようになるためには、「10のまとまり」をしっかりと意識することが大切です。

例えば、おはじきやキャンディーなどの身近なものを使って、「いくつ」と「いくつ」で10になるのか、10から「いくつ」をひくと「いくつ」になるのか、それぞれすぐ答えられるように練習をしましょう。

繰り上がり・繰り下がりの計算とともに、小学校1年生が算数でつまずきやすいポイントは「文章題」です。文章を読み解くには国語力が必須となるため、計算学習の取り組みと同時に国語力を養う学習も進めなければなりません。文章題の意味が読み取れない場合は、問題の内容を絵や図に描いて考えてみることが大事です。

小学生の子どもに勉強する習慣を身につけさせるには

子どもに学習習慣を身につけさせるには、勉強することがごく自然になるような、適切なアプローチや動機付けが大切です。最後に、ここでは家庭でできる、学習習慣を身につけるためのポイントをご紹介します。

計画を立てる

小学生は計画的に勉強することに慣れておらず、目標を設定して達成感を味わった経験も少ないため、やる気の維持といった自己管理が難しいでしょう。そのため、学習計画を立てることで、いつまでに何をするのかという行動目標とそのゴールが明確になり、子どもがやる気を持って勉強に取り組みやすくなります。

自己管理の仕方を身につけるための方法として、手帳やカレンダーなどスケジュール管理ツールがおすすめです。その際には、親がスケジュールに書き込む内容のヒントを与えながら、子どもといっしょに作ると良いでしょう。学習計画に向けてどのように準備したら良いかを親子で話し合うことで、目的意識が芽生えるようになります。

子どもを積極的に褒める

学ぶことが好きな子どもになるために、親ができる一番効果的な方法が、積極的に子どもを褒めるということです。褒められると嬉しいのは、子どもも大人も同じです。褒められると「もっと褒められたい」と思い、勉強を自主的にしたり、幅広い分野に興味を持ったりするようになります。結果よりも勉強を頑張ったことを重点的に褒めてあげると、勉強に対する苦手意識を取り除くことができます。

親も一緒に勉強する

子どもにとって、机に向かって行う勉強はつまらないものであったり、わからないことがあって不安を感じることもあります。そのため、子どもが安心して勉強に取り組めるように、親が近くで見守って一緒に勉強することが大切になります。

適度に息抜きをさせる

適度に息抜きさせることも、保護者ができる大切なサポートです。散歩やおやつタイム、ゲームなど、メリハリをつけてリフレッシュさせてあげましょう。勉強ばかりでは息が詰まり、やる気も低下してしまいます。また、息抜きは大人の基準ではなく子どものペースに合わせてあげましょう。

通信教材などを取り入れる

小学1年生はまだまだ遊びたい盛りの真っ只中です。勉強をしようと親から促しても「テレビを見てから」「○○ちゃんと遊びに行くから」と、勉強を後回しにしてしまうことは珍しくありません。

なかなか机に向かわないような子の場合は、まずは遊び感覚で勉強できるようなツールを取り入れてみましょう。小学生向けの通信教材は子どもを飽きさせないための工夫などがちりばめられているので、勉強にこういったツールを活用してみるのも一つの手段です。

生活の中で楽しく学ぶ

一番忘れてはいけないことは、「楽しく学んでいるかどうか」です。小学校1年生のうちから「勉強は楽しい」「できるってうれしい」と感じる経験を積み重ねることは重要なことです。座って勉強することも大切ですが、生活の中で学ぶことも必要な家庭学習です。

例えば、休日にはレジャーで科学館や博物館に連れて行くと、教科書で習ったことに興味を持ち「もっと詳しく知りたい」と感じることもあるはずです。日常生活に勉強を取り入れることで子どもの好奇心を刺激し、自主的に勉強する気持ちを育めるでしょう。

ここまでご紹介したとおり、子どもに勉強の習慣を身につけさせるためには、

等の工夫が大事です。

しかし、家事・育児・仕事などもあるし、それにプラスして色々なことを追加していくのは大変、、、

分かった気がしてもポイントをおさえながら実際にするのは大変そう、、、

などのお悩みをかかえていませんか?

もっと手軽に、負担なく、自主的に勉強してくれたらなあ、、、

自主的に勉強する要素が盛りだくさん。

さらに小学校で学ぶ内容をまるっと学習できる。

そんな方法があったら試してみたくはありませんか?

などに加え、

また、デジタル学習の教材といえばインターネットが必須であり、子どもがインターネットで遊んでしまわないか、、、と思われがちですがアップデート時以外はインターネットに一度も接続することなく、ずっとご利用いただけます。

そんなツールが「天神」です。

今なら無料体験も受付していますので、ぜひ試してみてください。

勉強の癖を作るのに子供の年齢は関係ありませんが、気が付いた時から行動しなければ時間がたてばたつほど癖が抜けなくなってしまいます。勉強の癖をつけるためにもまずは無料体験を行い学習面から自主性を伸ばしてみませんか?