勉強内容をすぐ忘れてしまうお子様必見!記憶を定着させて自信をつける9つの実践的勉強方法

小学校高学年にもなってくると、低学年の時に倣った基礎部分に加え応用問題も増えて、勉強内容自体が難しくなってくる時期です。子どもと自宅学習をしているけれど、勉強したことをすぐ忘れる子どもを見ると

と悩んでいる保護者の方も少なくないでしょう。学習内容を全て覚えていられたら最高ですが、記憶のメカニズムからみると、お子様が学習したことをすぐ忘れるのは仕方のないことです。しかし覚えたことを忘れにくくする方法はあります。

今回は人間の脳の仕組みや記憶の理論に基づいて、自宅で簡単に実践できて、効率よく記憶に定着させる勉強方法を紹介します。勉強ができるようになると、お子様の学習意欲や自信の向上にも繋がりますので、ぜひ参考にしてみてください。

子どもは勉強内容をどれくらいで忘れるか

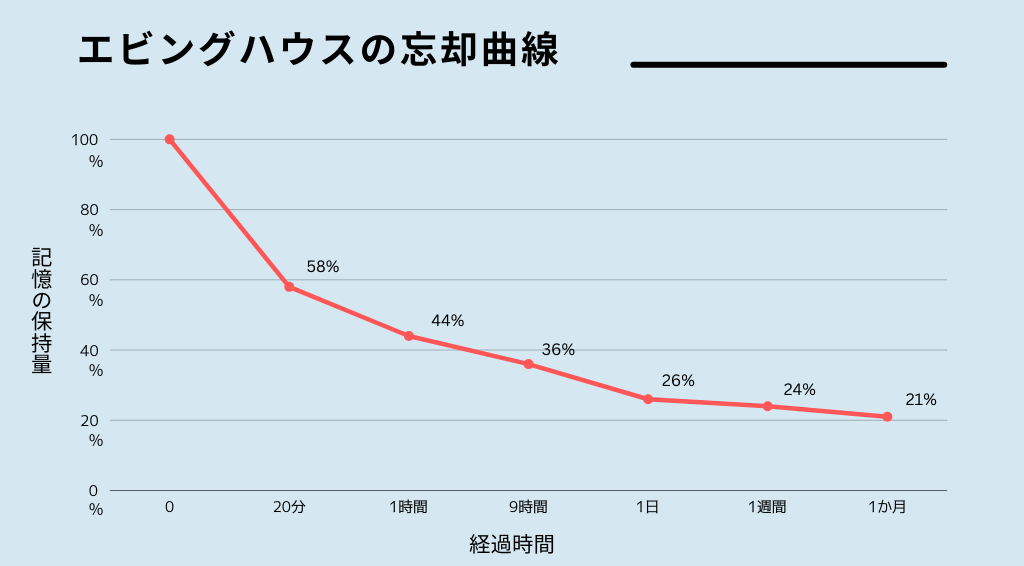

「エビングハウスの忘却曲線」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。ドイツの心理学者エビングハウスが提唱した理論で、「人は記憶したことをどれぐらいのスピードで忘れていくのか」をグラフに表したものです。

これによれば、人間は1時間後にはおよそ50%、24時間後には約70%、1ヵ月後にはほぼ記憶に残っていないという結果が出ています。また、暗記が得意な子と苦手な子がいますが、この忘れていくスピードにはほとんど個人差がありません。

経験したこと全てを覚えていると、あっという間に脳の容量がいっぱいになってしまうため、人間の脳は記憶したことを忘れるように出来ているのです。つまり、時間が経って子どもが勉強した内容を覚えていなくてもおかしいことではありません。記憶したことは「忘れてしまう」ということを前提に勉強方法を工夫していく必要があります。

すぐ忘れないようにするための勉強方法

脳は忘れるようにプログラムされているのに、「忘れない」ようにするためにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは忘れないようにするための勉強方法を順番に紹介していきます。

1.記憶のつながりを意識する

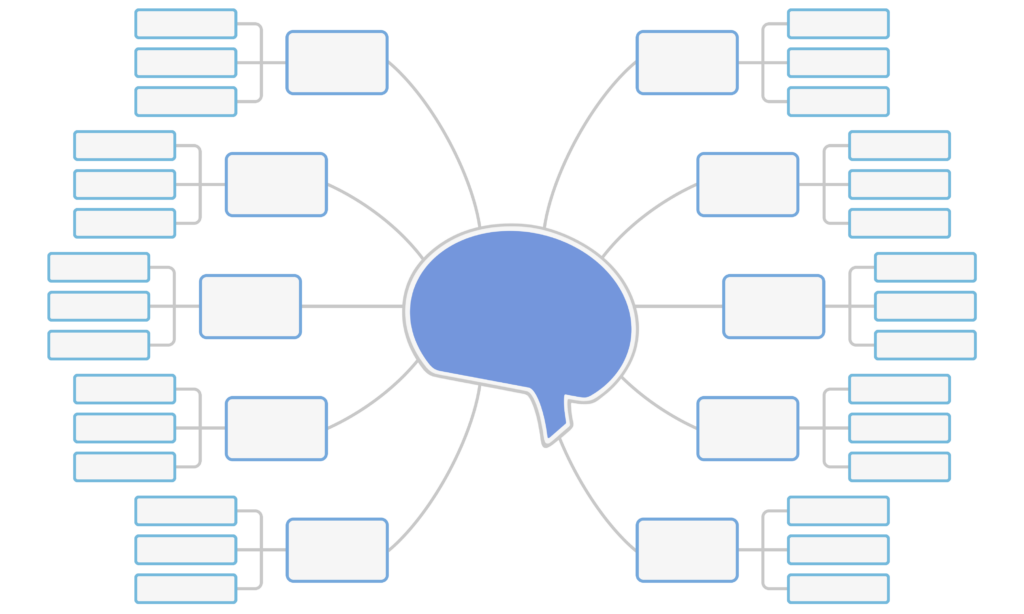

物事を記憶したいときは、「つながりを意識する」と、忘れにくくなると同時に思い出しやすくなります。その方法の1つが「メモリーツリーノート」というものです。メモリーツリーとは、メインテーマから放射線状に、木が枝を広げるように関連する知識を繋げていき記憶する暗記法のことです。

このノートを作っておけば、知識同士にどのような関係(つながり)があるのかを視覚的に確認できるので、復習にも役立ちます。マーカーを使ってカラフルにしたり、イラストを書いたりすると印象に残りやすくなり、記憶が定着する可能性が上がるのでおすすめです。

2.物語をイメージして覚える

物事を覚えるとき、物語に仕立てて覚えると記憶に残りやすくなります。例えば「電車」「桜」「猫」の単語を覚えるときに、ただ単語を覚えようとするのと、「満開の桜の中、猫のお客さんを乗せた電車が通り過ぎていく」と物語をイメージするのとでは、後者の方が印象に残りやすいのではないでしょうか。

物語をイメージして覚えると、記憶が残りやすくなると同時に、思い出しやすくなります。理科や社会などの暗記勉強のときに使ってみたい方法です。

3.音読して覚える

何かを覚えたいとき、文章をじっと見つめたり、ノートに書いたりするのが定番の方法ですが、効率よく覚えたいのなら音読がおすすめ。音読することで、脳の前頭前野が刺激されて、記憶力や判断力が上がると言われているためです。

脳はインプットしたときの刺激が多いと記憶に残りやすく、記憶を引き出しやすくなります。声に出して読むと、目だけではなく、口や耳などの器官を使いますので、より効果的に記憶に定着させることができるのです。

4.暗記ではなく、理解する

人間の脳は覚えたことを忘れる仕組みになっています。なので、勉強内容を「暗記する」ではなく、「理解する」ようにしていきましょう。

ただ単語を並べて暗記しろと言われてもつまらないし、苦痛ではないでしょうか。理解するということは、なぜそうなるのか意味や理由を考え、自分の中に落とし込むこと。理解した知識は長期記憶になるので忘れにくくなります。

そして理解をすることで、暗記にはない納得感を得たり、知的好奇心からくるポジティブな気持ちがわいてくることでしょう。勉強とは暗記することではなく、理解することであると認識出来れば、お子様も勉強が楽しくなるはずです。

5.寝る1~2時間前に学習する

眠る1~2時間前が記憶学習のゴールデンタイムです。脳の海馬は、寝ている間に昼間入ってきた記憶や情報を整理する働きがあります。この整理された情報が長期記憶として残されるのです。

睡眠時間を削って勉強すると、かえって記憶が定着しにくくなりますので、しっかりと睡眠時間を確保するようにしましょう。

6.覚えたことをアウトプットする

記憶を定着させるには、記憶を繰り返し使うこと、つまり「アウトプット」することが大切です。脳はインプット(覚える)するだけでは、なかなか覚えられない仕組みになっています。逆に覚えたことを使おうとすると、記憶に残りやすくなるのです。

アウトプットには、小テストをして記憶したことを書き出したり、人に説明するなどの方法があります。繰り返しアウトプットすることで、情報が整理され、理解を深めることができ、学習の効率を上げる効果が期待できます。

7.勉強内容に楽しさ・やりがいを持つ

人の脳は、「嫌だな」という気持ちがあるとストレスホルモンが分泌され、記憶を司る脳細胞を萎縮させてしまいます。逆に、「好きだ」という気持ちでいると、ストレスが減って、本来の脳の機能を存分に発揮し、記憶の定着を強くする仕組みになっているのです。

しかし、ほとんどの人が勉強に対して「嫌だな」というネガティブな印象を抱いているのではないでしょうか。そこで、勉強に対して楽しみや、やりがいを持たせることが重要になってきます。勉強の後にご褒美を用意したり、好きな文房具を用意するなどして勉強のモチベーションを上げていきましょう。

8.瞑想を取り入れる

試験が近づいてくると、気持ちが焦り、不安になることはありませんか。この焦りや不安な気持ちが強くなると、脳は疲労状態に陥り、ネガティブな感情が活発になり、脳の細胞が萎縮し、結果として記憶の機能にも影響してしまうこともあるでしょう。

脳の疲労を取り除いてあげるためには、短時間の「瞑想」を取り入れるとよいとされています。瞑想をすると、脳への悪影響が取り除かれ、不安やストレスが抑えられ、記憶力が上がるという効果が得られます。5分だけでもいいので瞑想を取り入れて、何も考えない時間をつくり、脳を休ませてあげましょう。

9.小分けに復習しながら覚える

今日単語を100個覚えても、何もしなければ数日後には忘れてしまうものです。数日後、忘れている部分を確認して、忘れた単語をもう一度覚えれば、1回目よりは記憶が強化されます。これを3回、4回と繰り返し行えば、覚えるのにかかる時間も短くなりますし、記憶も強化されるのです。

忘れてしまったことを気に病む必要はありません。勉強では「忘れたらまた覚える」を何度も根気よく繰り返すことが大切です。

効率の良い復習方法を紹介します

脳は覚えたことを1ヵ月もすればほぼ忘れてしまいますが、脳の特性を理解したうえで復習を取り入れれば、もっと記憶の定着度が上がり、勉強の効率もよくなります。ここでは記憶の定着に効果的な復習方法を紹介していきます。

24時間以内にとりかかる

「エビングハウスの忘却曲線」によると、脳は記憶しても24時間後には約70%を忘れてしまうことがわかっています。そのため、学習した内容は24時間以内に復習することが大切です。1ヵ月後に復習すると、また1から覚えるのと同じくらいの時間と労力がかかりますが、24時間以内に復習すれば、より短時間で100%の記憶に戻るとされています。

1回目の復習を最優先にする

1回目の復習は最優先で行いましょう。24時間後には7割くらいの記憶は忘れてしまいます。24時間というタイミングを逃してしまうと、記憶の定着率は格段に下がってしまうので注意しましょう。時間がとれない場合は、5分間学習内容を見なおすだけでも記憶の定着率は上がります。

2回目の復習は1回目の1週間後、3回目はその2週間後と、定期的に復習すると効果的です。しかし、実際には覚えることがたくさんあり、きっちり復習の機会を設けるのは難しいので、日が進んだものに関しては復習回数が少ないものから優先して復習するようにしましょう。

間違った問題を重点的に復習する

苦手な部分はつい後回しにしてしまいがちですが、覚えにくいことほど早いタイミングで復習することが大切です。あとに回せば回すほど、記憶の定着に時間がかかってしまいます。

単語や計算式を、教科書を確認しなくても思い出せるようになるくらい記憶できれば、苦手意識も薄れてくるはずです。忘却曲線を利用して、苦手な部分は集中的に復習して克服していきましょう。

勉強内容をすぐ忘れるてしまうのはワーキングメモリが原因かも

「ワーキングメモリ」が低いと、勉強に苦戦してしまう子は多いようです。情報の処理がうまくできず、勉強内容を記憶しにくくなるためです。

ワーキングメモリが低いと、情報を記憶できず忘れっぽい、1度に2つ以上のことがこなせないという困りごとが出てきたり、勉強ではややこしい計算や文章の理解でつまづいてしまうことがあります。

もちろん人によってワーキングメモリの能力に差があります。では、ワーキングメモリが低い場合の改善方法はないのでしょうか?

週1回たった10分で視覚ワーキングメモリ課題が改善した実績のある教材を利用する

塾と共同で読み書き困難児向けの学習支援の有効性を3ヶ月間検証した結果、週1回10分「天神」をしただけで「視覚ワーキングメモリ課題」の数値の上昇など、下記の結果が得られ、この結果を日本LD学会に発表しています。

- すべての児童の視覚ワーキングメモリ課題の数値がアップ

- 短期間で視覚的短期記憶力が向上した

- 集中力が付いた

- 課題をやりきって達成感や自信につながった

さらに天神は、文部科学省などが後援する「日本e-Learning大賞」でグランプリを受賞しました。

ワーキングメモリーは、日常生活において誰しもが必要とする能力の一つで、ワーキングメモリーが低いと、日常生活に困りごとが生じる可能性があります。お子様なら学校生活の中で「授業についていけない」「忘れ物が多い」などの困難に直面し、それが続くと自信を失うことにもなりかねませんので、早めの対策が必要です。

お子様に関するお悩みで、下記のようなことでお困りではありませんか?

・授業、勉強に集中できていない

・先生の問いかけや指示に従えない

・会話のキャッチボールが続かない

・複数の指示を覚えられない

・忘れ物、なくしものが多い

・学習についていけずに支援級を進められている

上記のお悩みを抱える子どもは、発達障害があると診断されたり、ワーキングメモリ不足などと言われがちですが、

もし子どもがそうだとしたら、改善してあげることはできないのか。。。

諦めるのはまだ早いです。

ワーキングメモリの課題改善した実績あり。

多くの子どもが「集中力がつき、課題をやりきって達成感や自信につながった。」

そんなツールがあったら試してみたくはありませんか?

そんなツールがあったら試してみたくはありませんか?

などに加え、

そんなツールが「天神」です。

もし「気になる」と思われましたら、お気軽に資料をご請求ください。早く始められるほどコスパよくご利用いただけます。

読み書きが苦手な子に大好評の読み上げ機能

文章の読み上げ機能をご用意しています。(オフにもできます)「文章が読めなくて」「まだ習ってない漢字だから問題文が読めない」などの理由で学習がスムーズに進まないお子様でも「天神」なら大丈夫です。

また「読み聞かせ」ではプロのナレーターが読んでいますので、自然な日本語で物語を聞くことができます。実際の様子は、無料体験でお試しください。

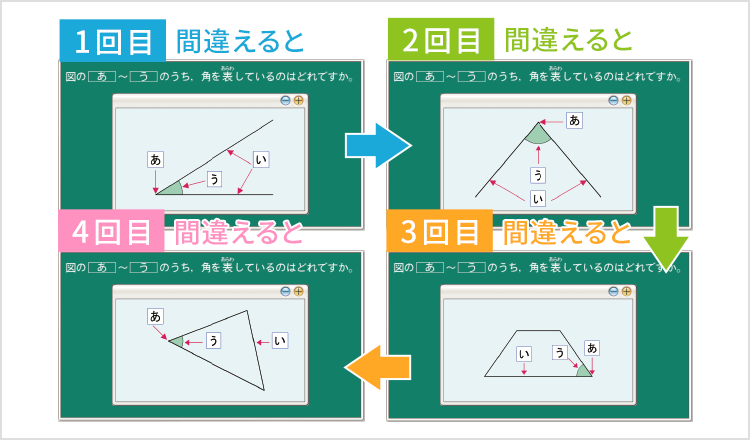

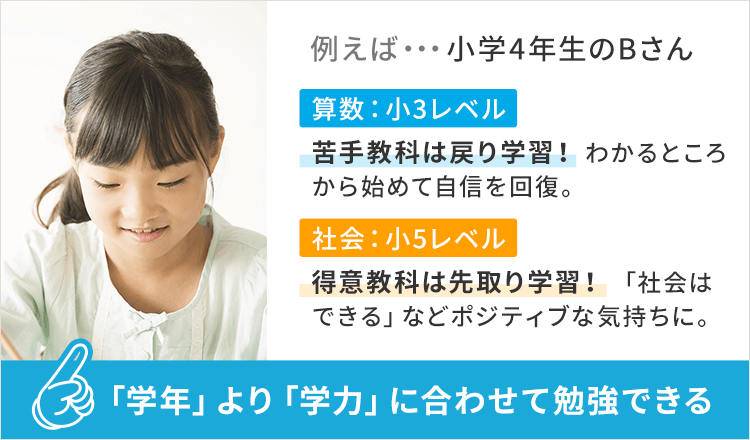

間違えると問題が変わり類題で反復。遅れ気味な教科だけを戻って学習することも

問題文章や選択肢が変わったり、異なる図形が表示されたり、問題数が多く類題も豊富です。あまり理解できていないまま答えを覚えて先に進んでしまうことがありません。年齢に関わらず学習する学年も選べるので「小学4年生だから小4の教材」ではなく、勉強の成果を求めるなら、得意教科は先取り学習、苦手教科は戻り学習をすることが可能です。

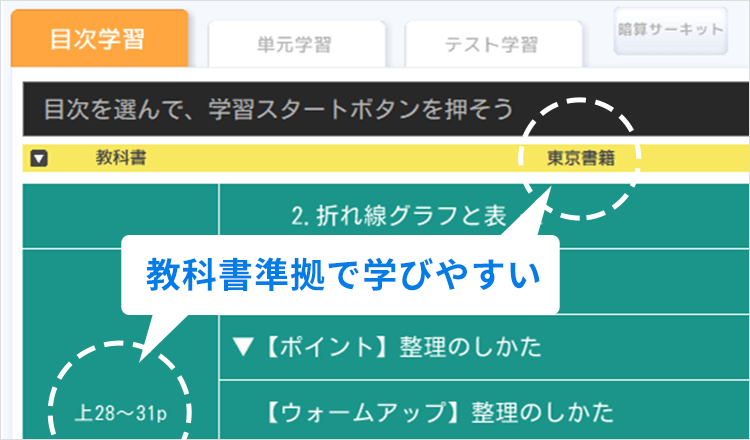

「教科書準拠」だから学習成果に直結します

「天神」は全国の小学校の教科書に準拠しているため、お使いの教科書の内容と同じように進めていくことができます。勉強が苦手だった子どもが「天神を始めてから、授業で”昨日、天神で予習した!”という経験を積み重ねることで、積極的に授業に参加するようになった。」というお声もいただいています。教科書通りの問題目次を学習する事でお子様の勉強に対する自信にもつながります。

お子様のワーキングメモリを改善させてあげたいと考える親御さまは、ぜひ、天神のご利用をご検討ください。

現在、天神では無料体験を実施しています。

毎日楽しみながらゲーム感覚で取り組める問題を10,000問以上収録!

下記バナーから、ぜひ無料の資料請求と体験申込をしてみてください。